1912年1月1日,对于中国来说,是一个非常特别的日子。其实,这一天在这个国家的多数人眼里,还是宣统三年的十一月十三日。而对于一些参加起义的革命党人而言,则是黄帝四千零六十九年十一月十三日。只有在少数在华的西方人和在租界为洋人做事的中国人眼里,才是公历1912年的元旦,一年的开始。

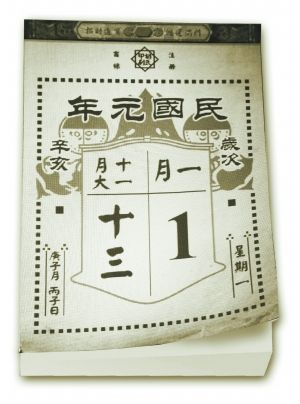

1912年1月1日的日历。

1912年1月1日的日历。作者:张鸣

1912,新年快乐!

100年前的那个元旦,中国迎来了民国纪年,一场颠覆性的变革随之降临。

其实那一天,大多数人对眼前的变革仍懵懂无知。

而革命者也最终发现,在这片古老的土地上,你很难“颠覆”任何一种东西——它不过是换一副模样,还在那里……

100年后,我们在这里送上对历史的祝福。

1912年1月1日,对于中国来说,是一个非常特别的日子。其实,这一天在这个国家的多数人眼里,还是宣统三年的十一月十三日。而对于一些参加起义的革命党人而言,则是黄帝四千零六十九年十一月十三日。只有在少数在华的西方人和在租界为洋人做事的中国人眼里,才是公历1912年的元旦,一年的开始。然而,刚刚成立的中华民国临时政府,将这一天定为民国的起点,民国元年的第一天。直到今天,台湾还在沿用民国纪年,今年,就是民国100年。

民国纪年,基础就是现在我们使用的公历,但是却把1912年作为起点,一个新时代的起点。采用公历,表明了新政权追求西方文明的意向,跟临时政府体制一样,全新的美国架构,一套当时公认最先进的体制。而建元的做法,又带有传统的痕迹,有点儿类似过去的改朝换代,改换纪年,表示万象更始。用诗人胡风的一句诗来表达就是:时间开始了。

打碎的算盘

那桐这个号称当年最聪明的满人,不管当时算盘如何,他后来说起用袁世凯不过是赌博,赌一把,还有希望,不赌,就只有等死了。

时间开始的那一刻,孙中山就任中华民国临时政府临时大总统,宣告中华民国成立,一个全新的共和政府问世。孙中山在前两江总督府、新的总统府,在各省代表面前,宣誓就职。显然,共和国的创立者们,选择元旦这一天开国,是刻意而为的,为的就是开始一个跟公历元旦重叠的起始点。为了这刻意的安排,政府组织相当仓促,元旦那天,仅仅选出来一个临时大总统,连副总统和内阁阁员,都是第三天才问世的。

就在孙中山就任临时大总统的这天,他给当时为清政府内阁总理大臣的袁世凯发去一封电报,表示他不过是“暂时承乏”,意思只要袁世凯肯反正,就把这个总统的位置让给他。但是,被让的对象袁世凯却并不高兴,相当不高兴。虽然他并不想像某些人说的那样,热衷于做曹操或者王莽,取爱新觉罗氏天下以代之,也有点儿怕背这个罪名,而且对于清朝也没有多少的眷恋,毕竟,这个王朝不久前曾经很无理地得罪过他。可是,他对于在中国建立民主共和体制,也毫无信心。作为混迹宦海多年的老官僚,他深知当年中国人的公民素质。一个具有两千多年帝制传统的民族,骤然之间没了皇帝,并不完全是一件好事。对他来说,最佳的方案,就是他此前热衷的君主立宪,保留清室的帝位,把老对头摄政王载沣赶走,建立责任内阁对国会负责,而责任内阁则由他负责。他没有君主或者总统的头衔,但却能在实际上控制一切。当时的清政府,其实已经大体满足了他这一要求。武昌起义后不到两个月工夫,原本气壮如牛包揽一切的满清少年权贵们,已经满口答应将政体从原来设计的德日二元君主制,迅速“升级”到了英国的君主立宪制。

刚刚在几个月前还豪气冲天,强行驱散立宪请愿代表,推出皇族内阁的摄政王载沣,面对武昌起义、遍地烽烟的局面,居然马上变得像绵羊一样乖,绵羊一样的百无一能。在内阁会议上,他听任庆亲王奕劻和协理大臣那桐摆布,老老实实同意请袁世凯出山,全然忘却了他在三年前是怎么把这人赶走的。即使跟他同为少年权贵的现任恭亲王溥伟提醒,这样做对他不利,他也无可奈何。而那桐这个号称当年最聪明的满人,不管当时算盘如何,他后来说起用袁世凯不过是赌博,赌一把,还有希望,不赌,就只有等死了。在本年的5月还踌躇满志的满人亲贵,终于发现其实他们一点儿用都没有,一点儿本事都没有,能抓住一根救命稻草就抓一根。

大权在握的袁世凯,虽然还有些牵制的因素,但基本上可以控制北方。理论上南北方正在交战,但谈判也在紧锣密鼓地进行,先是袁世凯的代表跟武昌黎元洪的代表谈,然后是南北方的代表在上海谈。同时,段祺瑞也派了人,在跟南方一些军政实力派谈。袁世凯的意图很清楚,坚持君主立宪,让清帝虚位。这个主张,也得到了列强中的日本和英国的支持。在南方阵营,最接近袁世凯主张的是黎元洪。这个原本被革命党人拿枪逼出来的都督,行使起权力来,还真的非等闲之辈,在立宪派的支持下,很快从黎菩萨变成黎都督,掌控了湖北的局面。黎元洪这个首义都督,一时间俨然成为革命领袖,武汉成为起义各省的核心。但是,很快到来的北洋军的进攻,汉口和汉阳的失陷,让黎元洪气势大减,谈判代表不得不移师上海。南京的光复,则让革命党势力大增。此消彼长,南方也就没有了同意袁世凯主张的市场。等袁世凯悟到这一点时,急令前线的冯国璋罢兵,但木已成舟。

妥协的共和

尽管袁世凯不无遗憾,但实际上他已经被逼到墙脚,别无选择,只能同意共和,同意接孙中山的临时大总统。

当时的局面就是这样,如果坚持自己的主张,那么袁世凯就得以武力扫平起义各省。尽管北洋军能战,但毕竟兵力不足,更关键的是,军饷军费都不继:一个武汉战斗,已经耗尽了皇宫的内帑,清政府已经拿不出更多的钱来应急了。财赋之地的南方已经叛乱,而列强又不肯给清政府资助。当然,如果袁世凯坚持要打,也不是不可以,当年的战事,装备水准低,只要弹药和粮食供给得上,士兵乐意效命,仗就可以打。但是,这样打下去,即使是袁世凯,也完全没有胜算。那么多起义省份,虽然武汉的革命军不中用,谁知道哪个地方就冒出一支能打的军队来呢?如果有幸战而胜之,当然万事皆遂,万一战败了,他的本钱也就没了。要知道,北洋不过六镇(六个师),能战的老兵,只能越打越少,袁世凯本钱有限,真的要是丢了,他可就输到家了。

再看起义各省,说起来每个地方都当家做主,大肆招兵扩军。革命阵营,骤然之间就有了几十万大军,而且规模还在继续扩张中。此前一个省,不过一旅正规军,现在则可以有4到5个师,遍地的师长旅长。但是,这些军队,大多为刚招的新兵,从前经过一些训练的老兵,都成了军官。而且还有大量的会党、土匪、流氓混入其间。南京光复之后,长江下游成为南北对峙的主战场,光集聚在南京附近的北伐军,就有二十几万,各个系统,各地的军队都有。甚至还有来自广东、上海、浙江的女子北伐队。这样的军队,不仅纪律不佳,战斗力极弱,而且自由散漫,极端民主化。士兵变成的军官,很多人急于享乐,有钱就找小老婆,逛窑子,找情人。干什么都行,就是打仗不行。

虽然说,各省革命军当初组建的时候,由于有各省藩库里的结余,军费还可以支撑,但是,这些结余很快就被耗光,军队扩张无节制,加上又开到新的地方,所以,北伐军最大的问题,也是经费无着。当然,这些杂乱的军队,训练和整顿都谈不上,基本上战斗力等于零。好在,所谓前线,根本就没有战事:所有的北伐军都在当地吃喝玩乐,军费花光了,就哗变抢劫。各军中比较好的广东部队,最后遣返回乡之际,很多军官都带了当地的女人,别的军队,就更不用说了。