蓝博洲笔下那些为祖国统一和社会主义理想而奋斗的台共党人,或在刑场上结束了短暂人生,或在牢房中度过韶光华年,然而因为政治禁忌,他们的故事一度被掩盖、扭曲。那是整整一代被消灭的历史。

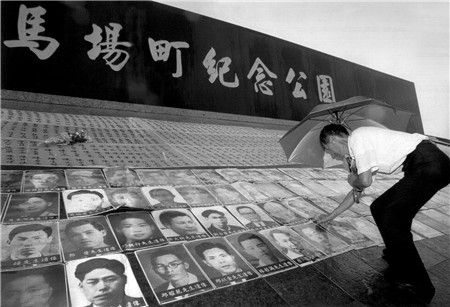

祭奠 白色恐怖时代,马场町的河堤边是国民政府用来枪决政治犯的著名刑场。一群年轻的生命因为共产主义信仰被枪杀,他们中既有大陆来台的“潜伏者”,也有台湾本省同胞。时光荏苒,刑场已成公园。台湾地区政治受难人互助会定期会在马场町公园举办活动追忆逝者。

祭奠 白色恐怖时代,马场町的河堤边是国民政府用来枪决政治犯的著名刑场。一群年轻的生命因为共产主义信仰被枪杀,他们中既有大陆来台的“潜伏者”,也有台湾本省同胞。时光荏苒,刑场已成公园。台湾地区政治受难人互助会定期会在马场町公园举办活动追忆逝者。作者:罗屿

1968年元月26、27、28日,作家柏杨在《自立晚报》自己所开的《挑灯杂记》专栏里,连发三篇文章,喟叹名叫杨扬的青年厌世轻生。

事情的起因,源于元旦当日,柏杨接到一个莫名电话。

对方自称检察官,说有人在旅社自杀,留有一张指名给他的遗书,请柏杨前去验尸。

柏杨赶到旅社,看到死者在遗书中写道:

柏老:

以你老的盍(盖)世聪明,大约不难想象,我是谁了吧!现请你马上转告华银那个刘启光小子,当年在夏(厦)门的朋友的孩子自杀。吾父自被执法以来,该小子从未到过我家,料想为我花一点钱也不感到心疼才对罢!以往,感谢你的鼓励,特此为谢!吾父为张志忠,除了要刘董事长为我火葬,别无他事。

奖券两张,请柏老核对。

杨扬(思中)上

仔细回想,柏杨终于记起,杨扬是他的一个读者,去年十月间,曾写信给他。信中杨扬问了两个问题:是不是没有兄弟或父母已死的人,可免服兵役?如现役中,有上列事项,是否可申请退役?柏杨因此推断,杨扬十有八九正在服役。

因杨扬在遗书中托付“要刘董事长为我火葬”,柏杨试图找到华南银行董事长刘启光。刘先是在电话中表示与杨扬并不相识,多半是穷苦人“打秋风”。只是当晚,刘再次致电柏杨。可惜那时后者在巷口与人下棋,刘启光听后,匆匆挂断电话。

此后,柏杨在殡仪馆见到从嘉义赶来的杨扬叔父张再添。他问及,为何杨扬之父姓张,张再添解释杨扬的祖父本姓杨而入赘张家,杨扬从祖父姓。

元月三日,杨扬火葬。他的故事似乎到此为止,但他的遗书却存有疑点:杨扬与华南银行董事长刘启光地位悬殊,但言语为何颇为不敬?其父张志忠与刘启光有何交往过节?另外,张志忠为何“被执法”?

柏杨毕竟不是研究台湾现当代史之人,他并没有深究这一扑朔迷离的事件。直到多年后,种种疑团才被台湾作家蓝博洲逐一解开。

1993年末,蓝博洲几经查访终于来到台湾嘉义新港至云林北港公路旁的一处荒冢,那里长眠着的正是与“遗书事件”相关的,死于上世纪国民党白色恐怖时期的共产党人张志忠、季沄夫妇,以及他们留在人间后来却自己结束生命的孩子杨扬。几十年来,没有外人寻访这处荒坟,这对夫妻仿佛湮没于黑暗中的“历史失踪者”。蓝博洲历经十余年调查采访,以国民党档案资料、不同当事人回忆及其他线索为据,写就报告文学《台共党人的悲歌》(以下简称《悲歌》),让隐匿的往事重回公众视野。

《悲歌》一书1994年即已完成初稿,但蓝博洲用近20年的时间对其增补修订。2012年,该书在台湾出版,今年7月大陆版面世。书中借由台共党人张志忠一家三口的命运,勾勒出近现代史上的台共沉浮。

彻底的革命者

在《悲歌》几易其稿的近20年时间里,笔耕不辍的蓝博洲,将自己的写作题材始终聚焦于台湾1950年代白色恐怖时期。为采集幸存者的历史证言,他几乎走遍台湾城镇乡村,以及中国内地、香港、日本等地,一步步建构那些被历史遗漏的片段。按其说法,张志忠是他所寻访还原的台共党人中最难写,但又是不可绕过的人物。

之所以难,在于,作为一个成熟的地下工作者,原“台湾省工作委员会”武装部长张志忠是“彻底的革命者”,蓝博洲说,张志忠隐姓埋名,非常低调。“几乎不留任何笔记、照片,我所看到的国民党档案也有很多不确定之处,比如他的家乡就是不真实的。”

但蓝博洲却如侦探般循线进入、剥茧抽丝、逐条比对,最终还原出张志忠的人生轨迹。

1910年出生于日据下台湾南部嘉义一户赤贫农民家庭的张志忠原名张梗,与1920年代的许多台湾学生一样,10岁的他在大陆读中学,并投身学生进步运动。此后他一度回到台湾宣传、发动共产主义运动,被捕后装疯卖傻得以逃脱,此后前往大陆参加抗战。1932年,张志忠由台湾农民组合领导核心成员侯朝宗介绍加入中国革命互济会,而侯朝宗在抗战爆发后改名刘启光。此人正是张志忠儿子杨扬在留给柏杨信中,提到的那位台湾金融界头面人物。1939年张志忠在延安抗大受训后,赴刘伯承部(八路军一二九师)冀南军区敌工部,从事对敌宣传。

抗战胜利后,张志忠携新婚妻子、同为中共党员、祖籍江苏的季沄秘密回台,并与台湾岛内谢雪红、杨克煌、吴克泰等“老台共”建立了联系,指导其工作。回台后的张志忠化名杨春霖,或许这也刚好可以解释,其子为何名杨扬。

经过对原有组织的合并改组,由张志忠参与组建的“中共台湾省工作委员会”正式成立,其担任委员兼武工部长,领导海山、桃园、新竹等地的工作。也就在这一年,张志忠批准由吴克泰介绍的李登辉加入共产党。“二二八事件”后,张志忠接管东石乡的拘留所,释放犯人,并继续组织嘉南群众武装斗争。1949年12月31日,张志忠被捕,数次坚决拒绝劝降,于1954年3月12日被执行枪决,时年45岁。

在蓝博洲看来,在重述还原台共党人的人生故事时,之所以不可绕过张志忠,原因在于,当时中共派遣来台组建工作委员会的共有4名党员,除张志忠外,还有蔡孝乾、洪幼樵、陈泽明。4人于1950年前后全部被捕,但只有张志忠一人拒不自新而被杀害。“他是一个标杆。”蓝博洲说。

“翁泽生、王万得、蔡孝乾、侯朝宗、秋山良照、李登辉、谢雪红等各色人物,他们经由不同的道路参加过中国革命和共产主义运动,又在残酷斗争的时代走上了各不相同的人生道路;奋斗、牺牲、坚守、疏离、投降和背叛是描述这一时代不同政治选择的基本词汇。张志忠和他们的交往,以及各自的人生轨迹,共同折射出中国大陆和台湾的曲折、复杂的现代历程。”清华大学教授汪晖在《悲歌》一书序言中所写的以上几句,或许从另一个侧面表明了张志忠在台共谱系中的重要位置。

蓝博洲同时认为,中共在台湾的暴力起义、武装割据等组织活动,恰是从张志忠抵达台湾而开始,以张志忠牺牲为结束。与其观点形成对应的是,“老台共”吴克泰在自己的回忆录中曾这样记述,张志忠“回台湾以前,以为‘老台共’会掌握一部分武装,回来一看,什么也没有,很遗憾……一切都还要从头做起。”

综合各方口述及可查资料,张志忠“潜伏”至台湾后,不仅将中共在台工作“从头做”,且逐步推进。尤其是,当历史的洪流汹涌至1949年,台工委更是决定,把迎接解放的政治口号转为配合解放。

首先的行动,就是要向国民党展开政治宣传攻势,鼓励台湾人民起来抗争,配合人民解放军登陆作战。

国民党“安全局”机密要件《历年办理匪案汇编》所记录的一幕或许可为台共党人的行动,提供佐证:七月十一日,一夜之间,共匪在台湾全岛各重要地区,普遍散发反动传单,张贴反动标语……匪党此一反动宣传攻势发展之迅速,地区之广泛,以及匪徒甘冒危险,不惜牺牲之“革命热情”的高度发挥,表面上似乎在证明共匪在台不仅设有庞大完整之组织,拥有广大群众,且已赢得群众之爱戴及坚定之信仰。

拒不自新,坦然赴死

当时间进入1949年夏季后,张志忠的组织活动也更加紧张而活跃,如开办集体训练班,挑选积极分子策动进入山区,设法购买枪支弹药编组小型武工队,开展地下武装活动,形成游击根据地之雏形……

12月,在竹南地区的干部学习班上,张志忠还以“怎样做一个共产党员”为题,讲述了共产党员在台湾目前的形势下应如何联系群众、领导群众。