在被遗忘半个多世纪后,法国医生贝熙业的名字重被提起。在中国的41年,他历经民国、抗日、解放。他和诸多中法名流,曾掀起一场改变中国历史进程的勤工俭学运动;他曾不顾高龄,冒着生命危险开辟一条自行车“驼峰航线”,把宝贵药品送往抗日根据地。

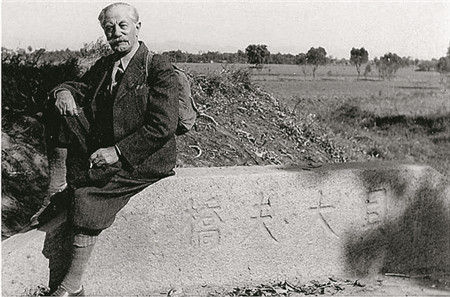

晚年的贝熙业在以他的名字命名的桥边留影

晚年的贝熙业在以他的名字命名的桥边留影作者:罗屿

在被遗忘半个多世纪后,法国医生贝熙业的名字重被提起。在中国的41年,他历经民国、抗日、解放。他和诸多中法名流,曾掀起一场改变中国历史进程的勤工俭学运动;他曾不顾高龄,冒着生命危险开辟一条自行车“驼峰航线”,把宝贵药品送往抗日根据地。贝熙业在中国获得过声誉与社会地位,他的人生际遇也随这个国家的社会变革而起伏。

法国医生贝熙业曾打算在中国终老,他甚至为自己选好墓地。然而1954年,他却不得不离开这个他生活了41年的国家。人生的终点,已不容他选择。

那年初夏的一个晚上,两名警察来到贝熙业在北京西山的家——贝家花园,他们带来了一封改变贝熙业命运的信。信中给他两个选择:一是留在中国,但必须放弃法国国籍;二是在一个月之内离开中国,但妻子吴似丹必须留下。

无奈、无助的贝熙业,想到给 “老相识”周恩来写信,信中他表示,自己把中国当成第二祖国,把中国人当成自己的人民。“根据我过去41年之所作所为,根据法律的规定,我这样一个又老又有病的人,是否可以在不工作也不需要任何负担的情况下住在北京?假若法律不允许,是否可以考虑把我的行期推迟到9月底?此外我还请求我的中国妻子保留她的中国籍并允许她跟我一起走。”

彼时,周恩来正在日内瓦开会,但他还是签署了通行令,吴似丹得以陪行不愿放弃法国国籍的贝熙业一同回国。

多年后,贝熙业的亲友仍记得,时年82岁的他携吴似丹踏上法国时的情景:10月27日,船到马赛港,岸边挤满接船的人,贝熙业的亲友也在其中。众多西装革履的乘客中,一对男女与其他人装束极不相同。男人高鼻深目,皓髯垂胸,却一身中式长袍,从外表判断,已是耄耋之年。他身旁女子,则是年轻纤瘦的东方容貌。她胆怯地挽着他,他手中则提着一只鸟笼,里面是只蒙古云雀。

妻子、云雀,成了贝熙业回国时的所有陪伴。在法国,他没有朋友,没有积蓄,更无人知晓他在中国曾经的声誉与传奇。

贝熙业全名让-热罗姆-奥古斯坦·贝熙业,1872年生于法国山区夏尔市,毕业于海军医学院,获医科博士学位。他曾以军医身份先后到印度、波斯等法国在亚非地区殖民地。1913年41岁的他抵达中国,先后任法国驻北京公使馆医生、北洋政府总统医疗顾问,以及北京法国医院院长等职。他在这里经历了民国、抗日、解放,是最知名的外国医生之一,他的病人包括袁世凯、黎元洪、徐世昌、曹锟等四位民国总统,以及汪精卫、九世班禅、梅兰芳等社会名流。作为袁世凯医疗顾问,他获得过其亲自颁发的三等文虎勋章。

除达官显贵,在中国期间,贝熙业也坚持为普通百姓治病,费用全免。北京西山,他的住所贝家花园附近,就有当地村民感念其恩而命名的“贝大夫桥”。贝家花园碉楼正门上,悬挂着其好友李石曾手书的石匾“济世之医”。

只是,在贝熙业返法后,他的故事、他的声望,慢慢被人淡忘。更没有多少人知道,他为何被要求离开中国?贝熙业的名字,宛如历史中一个逐渐模糊的符号。

直到2001年,文化名人舒乙从好友处听说了贝熙业,他写下题为《要对得起朋友》的文章,表示要发掘这些“上世纪初在北京长住或呆过”,“一辈子和中国有不解之缘,为中国做过许多好事”的法国朋友的故事,并保护好他们的遗迹。舒乙随之以全国政协委员和国务院参事身份,不断为保护贝家花园等中法文化遗迹积极奔走。

此后,越来越多中法学者开始关注那段与贝熙业相关、尘封近一个世纪的往事。

年轻外交官、中国驻法使馆政治处政务参赞张伟便是其中之一。一个偶然的机会,张伟得知贝熙业的故事,深受触动,随后他开始收集、整理关于贝熙业的史料。在完成大量走访后,2015年1月,张伟与妻子贺洁合著的《贝熙业传奇》一书在国内正式出版。

几乎就在张伟夫妇努力还原贝熙业在中国生活轨迹的同时,北京师范大学教授、纪录片中心主任张同道也于2013年9月开始了寻找贝熙业之路。他的目标,是拍摄一部相关纪录片。在经历最初资料的稀缺后,他辗转见到贝熙业与吴似丹所生的儿子让-路易。在后者巴黎家中,他看到了贝熙业诸多遗物:信件、相册、文虎勋章、珍宝目录……

此后,因寻访贝熙业,张同道与张伟得以相识,两人的工作也产生了交集。每过一周或两周,身在法国的张伟便跑一趟让-路易家,取部分资料,发回国内,由张同道组织专家团队进行翻译。最终,张同道团队翻译法文资料80多万字,收集档案和文献两千多卷,纪录片《贝家花园往事》于今年6月登陆央视。

贝熙业的名字终于被拂去厚厚积尘,那段被掩藏几十年的斑驳往事渐渐显露出来。

贝大夫家的沙龙

贝熙业本身并不热衷政治,但由于在中国行医期间的极大声誉,加之“热心社会”的性情,使得他的命运与许多影响中国的重大事件交织在一起。

如在担任北京法国医院院长一职时,贝熙业接待过很多前来寻求庇护的民国名人。黎元洪就曾于1917年、1924年两次避难于法国医院,以至于他和贝熙业结下深厚友谊,将其奉为上宾。黎元洪死后,其家属给贝熙业寄来遗电。1926年,“三一八惨案”后,一些被通缉的国民党左派以及共产党人也曾在法国医院避过风头。1928年,北伐胜利后新军阀内讧,白崇禧男扮女装从法国医院逃出北京。1937年,卢沟桥事变后,抗日将军郝梦麟家眷也来此,得到贝熙业收留。

无心政治却被裹挟其中,这多少与贝熙业的朋友圈子有关。他所接触的,不是达官显贵,就是社会贤达,这让他几乎无时无刻不处在中国政治漩涡中心,而每周三在大甜水井胡同16号贝宅定期举行的沙龙,更是中法名流汇集之地。

法国诗人、考古学家谢阁兰,汉学家伯希和、葛兰言,以及参与发现北京猿人头盖骨的人类学家德日进等,都是贝家沙龙的座上宾。而1960年获诺贝尔文学奖的法国诗人圣·琼·佩斯,以及历尽10年心血校译法文版《红楼梦》的汉学家铎尔孟更是贝宅常客。只是,佩斯那时的身份,还是法国大使馆外交官阿历克斯·莱热。

让贝熙业深感自豪的是,除法国同胞,贝家沙龙还常常接待民国名人。他们中有北洋政府要员,如曾任总理、外交总长的孙宝琦,曾代理国务卿、任外交总长的陆征祥,大清驻法公使裕庚的女儿容龄和她的姐姐德龄;也有支持孙中山国民政府的同盟会元老蔡元培、李石曾、张继、魏道明等。

作为沙龙主人,为人豪爽的贝熙业会为宾客备上美食、茶点、烟酒。法国前驻华大使毛磊曾这样形容贝家沙龙的景象:中法友人见面、问候、寒暄后,便围绕着总是和蔼可亲的主人,交换近来的种种消息。“人们谈论的内容,不外是这个处于危机之中的国度一周来发生的重大事件,包括京城里的尔虞我诈,以及外省的形势变化;多为宾客们旅行与活动的所见所闻。最后,还要根据《北京政治》月刊发布的消息,互相报告哪些人要走了,哪些人抵达了。”

正是在这样的思想碰撞下,参加贝家沙龙的中外名人,不久就掀起了一场改变中国历史进程的运动——勤工俭学潮,贝熙业也全身投入其中。

在出入贝家沙龙的中国人中,给贝熙业留下最深印象的,就是李石曾。

作为前清重臣李鸿藻的第三子,李石曾五岁时曾被慈禧夸奖行礼如仪,日后必有出息。但慈禧想不到的是,被自己夸奖的这个孩子,将来会走上“革大清朝命”的道路。

1902年,李鸿藻见李石曾不安心仕途,便命他跟随邻居——驻法公使孙宝琦去法国上任。正是如此,走出国门眼界顿开的李石曾,有了从教育入手,即推动青年赴欧留学,改变中国命运的雄心。

欧洲诸国,李石曾首推法国。原因是,在地理位置上,法国与欧洲各国交通最为适中。在思想上,法国大革命思想、政教分离、崇尚平等自由,反对种族歧视观念深入中国人心。

1915年6月,李石曾等人在巴黎发起成立“留法勤工俭学会”,提倡“勤以做工、俭以求学,以进劳动者之智识”,轰轰烈烈的“留法勤工俭学运动”自此拉开序幕。