1940年,驻扎在中国东北的日本关东军已增至12个师团,总兵力达到33万人。而在日军的疯狂围剿中,已经与中共中央失去联系、处于分散状态的东北各抗联队伍伤亡惨重,已经近乎陷入绝境。保存力量,实施战略转移变得迫在眉睫。

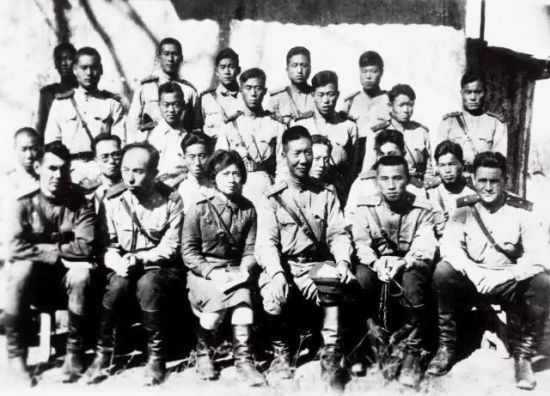

1943年10月5日,东北抗联教导旅部分干部野战在演习后合影。一排左起:巴达廖、张寿篯(即李兆麟)、王一知、周保中、金日成、石林斯基;二排左起:张光迪、冯仲云、王明贵、王效明、崔庸健、彭施鲁;三排左起:杨青海、徐哲、姜信泰、金光侠、金铁宇、隋长青;四排左起:安吉、朴德山、崔勇进、陶雨峰、金京石。

1943年10月5日,东北抗联教导旅部分干部野战在演习后合影。一排左起:巴达廖、张寿篯(即李兆麟)、王一知、周保中、金日成、石林斯基;二排左起:张光迪、冯仲云、王明贵、王效明、崔庸健、彭施鲁;三排左起:杨青海、徐哲、姜信泰、金光侠、金铁宇、隋长青;四排左起:安吉、朴德山、崔勇进、陶雨峰、金京石。记者:符遥

翻开刚从苏联回国时拍的黑白标准照,照片上的李在德梳着整齐的短发,站得笔直。她的目光温和而坚定,又隐隐流露出一丝希望的神情。那是1945年12月,日本无条件投降后不久,那一年她27岁,是一名抗联战士。

如今,李在德97岁了。如果不特别说明,没有人会把这个瘦小的、和蔼的邻家老奶奶与当年那个征战于白山黑水间的侦察兵联系在一起。提起往事,她笑眯眯地说:“早都忘啦,现在脑袋稀里糊涂”,可说起当年战友的名字,她都一一记得,“北京的,都没有啦,东北……还有一些。基本上都不在了。”

李在德和她口中的战友们,都来自一个特殊的、不那么有名的抗战队伍——苏联红军第88特别独立步兵旅。这支部队是由1940年初撤退到苏联远东境内的东北抗日联军余部组成,旅长周保中(苏军上校),副旅长李兆麟(苏军中校)。归属于苏联远东方面军司令部指挥领导。在苏联红军进军东北的过程中,教导旅担负了敌后侦察、破袭及战斗的任务。而曾经的那些风起云涌和惊心动魄,也已经过去了70多年了。

到苏联休整

1940年3月19日,在苏联哈巴罗夫斯克(伯力)的郊区,苏军远东边防军司令部迎来了3位中国客人:周保中、冯仲云和赵尚志。作为东北抗日联军的主要将领,他们将与苏联远东军讨论双方建立临时指导关系的问题。

事实上,此时的东北抗联已经近乎陷入绝境。这一年,驻扎在中国东北的日本关东军已由1931年时的3个师团增至12个师团,总兵力达到33万人。而在日军的疯狂围剿中,已经与中共中央失去联系、处于分散状态的各抗联队伍伤亡惨重,人数从之前的3万余人迅速减少至不到2000人,活动范围由原先的70个县缩小到不足10个县。在这样的情况下,重新取得与中央的联系,保存力量,实施战略转移变得迫在眉睫。

在同一时期,苏联也面临着越来越严重的威胁。从1938年到1939年,日军先后在苏蒙边境地带挑起了“张鼓峰事件”和“诺门罕事件”,而此后随着德国入侵波兰,西方战线的形势也日渐吃紧。为了避免东西两线作战,苏联亟须与东北抗联合作牵制日本,并通过其获取日军在东北的情报。因此,双方达成协议:在不干涉中共党内事务的前提下,允许抗联队伍撤退到苏联境内休整。

当时,在赵尚志麾下担任教导队指导员、司令部党支部副书记的李在德和丈夫于保合也随赵来到苏联,他们被安排去学习无线电发报。

从16岁正式加入汤原反日游击队算起,这已经是李在德投入抗日斗争的第6个年头了。1918年2月李在德出生于朝鲜,2岁随家人来到中国,后来,参加抗日斗争的父亲被日本宪兵抓走,身为共产党员的母亲被日军活埋,她从此恨上了日本人。

在东北抗联,像李在德这样来自朝鲜的战士为数众多。自1910年日本吞并朝鲜半岛以来,至少200万朝鲜人相继移居东北。1928年,共产国际宣布解散朝鲜共产党,号召朝共党员以个人身份加入中国共产党。“九一八”事变后,中共满洲省委根据中共中央的指示,在东满地区的延吉、汪清、和龙等地先后组建起了一支支由中朝农民组成的抗日游击队。到了1933年,东满地区330余名游击队员中,朝鲜人占了90%,后来成为朝鲜民主主义人民共和国领导人的金日成也是其中之一。1936年3月,这些游击队经改编、扩建后成为了东北抗日联军第二军。

自1940年10月末开始,大批抗联部队陆续进入苏联。他们当中有的是因为作战失利,有的是因为缺少补给无法过冬。这些年轻的将士们越过黑龙江和乌苏里江,计划着利用冬季进行短暂休整,等到三四个月后冰雪融化,就立刻重返东北战场继续抗日。

但对于他们当中的大部分人来说,这样的计划并没能实现。“短暂”意味着将近5年。

什么都不怕,只怕打不回东北

为了便于对越境的抗联队伍进行管理,1940年冬天,苏方设立了两个驻屯所,分别称为南、北野营。南野营位于海参崴(符拉迪沃斯托克)和双城子(沃罗什诺夫城、乌苏里斯克)之间,一个被当地人称为“蛤蟆塘”的地方。那原是苏军的一处兵营,深山老林中,抗联第一路军警卫旅和二、三方面军的将士驻扎在那里。北野营地处哈巴罗夫斯克东北约75公里处、黑龙江南岸的费·雅斯克村,驻有第二、三路军总指挥部直属部队的部分人员、第二路军二支队和第三路军三支队。当时,两个营地人数最多时共有600余人,所有后勤供应都由苏方负责,有专门的苏军军官协助进行军训指导和后勤管理工作。

南、北野营的建立给了身受重创的抗联部队以喘息的机会。但他们没有真的就此停了下来,遵照总指挥周保中的指令,休整期间,不断有小部队被派回东北开展抗日活动,留下的人也都摩拳擦掌地做好回国的准备。

然而,为了保全自身,苏联与日本在1941年4月签订了《苏日中立条约》,苏方随即阻止了越境的抗联部队大批回国抗日。为了顾全大局,抗联服从了指令,决定留在苏联境内进行整训。

早在南、北野营建立之初,这些迫切希望能马上打回东北的抗联将士们就在苏军的指导下开始了繁重的训练。训练以军事项目为主,穿插文化、政治学习和劳动等其他工作。除了刺杀、射击、投弹等基础实战科目,他们还开设了包括武装泅渡、滑雪、游泳在内的野外战争训练,以及无线电报务等现代化作战课程。

1941年6月22日,苏德战争爆发。为了适应新的形势,抗联进一步强化了战争技术训练,并增设了为期一个月的跳伞训练。这个在当时非常超前的项目是训练队伍里包括女兵在内人人都要掌握的技能,而这也让他们成为了中国第一支具备空降能力的部队。

1942年8月1日,经过多次协商,中苏双方决定在南、北野营的基础上设旅建制,成立“东北抗日联军教导旅”,为日后打回东北培养优秀的将士。苏联远东军区司总司令阿巴纳申科指出:“一旦满洲大事变转处于新环境时,中国特别旅应起重大作用,成为远东军与红军之连锁,使中国东北各省人民从日本帝国主义压迫中解放出来。”

教导旅被授予苏军的正式番号:“苏联红军第88特别独立步兵旅”,对外代号“8461部队”,下属4个步兵营、1个无线电营、1个迫击炮连和1个教导大队。全旅共有1500名官兵,其中一半是抗联中原有的中国人和朝鲜人,另一半是苏联人和当地新参军的少数民族。所有军官和士兵都享受与苏军同等的待遇。

88旅成立后,将士们开始了新一轮的整训。突击侦察、识图制图、汽车驾驶、防御战术……对于这些从未接受过正规军事训练的年轻人来说,这些训练是严酷的,更是危险的。跳伞训练中,由于降落伞没打开,有人直接摔到地上死去。武装泅渡时,因为体力不支,有人在训练中淹死。而这些都没有动摇将士们的决心。

92岁的抗联老战士李敏也是当年完成跳伞训练的女兵之一。她说因为心脏不好,医生本不让她参加训练,但她坚决不同意,硬是上了飞机,看都不看就往下跳。

其实,这些姑娘小伙们不怕跳伞或是泅渡,他们担心的是如果不掌握这些技能,日后无法再“打回东北”。

很多人出去,就再没回来

1941年《苏日中立条约》签订后,虽然大部队重返东北的计划被迫停止,但在整训的同时派遣小分队回去侦察日军情报、进行小规模游击斗争的行动仍在继续。尤其是在苏德战争爆发后,加紧对日战备的苏联指示周保中组建小部队回东北。此时,23岁的李在德已经能够独立从事电台工作,她被列入了首批队员名单,于8月底启程,随王效明率领的二路军二支队前往饶河、富锦、宝清等三江地区执行侦察任务。

那是一次无比艰苦的行动。由于必经的挠力河发洪水淹没了下游,小分队只能绕道行军,意外拉长的行程中,饥饿成了他们最大的敌人。一连20多天,他们没有吃到一粒粮食,“大家饿得走不动,一天走不了几十里路。我们拣蘑菇、挖野菜、摘刺梅果,还吃树叶、树皮、草根,凡是能吃的东西,都找来吃。”李在德在回忆录《松山风雪情》中这样写道。