这一京津沪一体化进程,所依赖的并非制度化的力量,而是李鸿章本人强烈的资源整合能力。当李鸿章凋零之后,直隶与北洋、以及其背后的中央,对京津沪一体化的掌控力迅速式微,对帝国改革开放的掌控力也迅速式微。

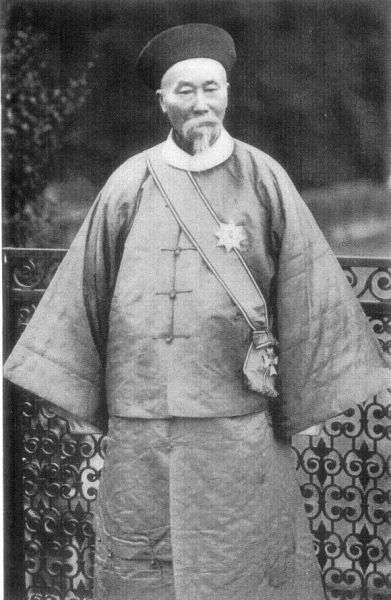

李鸿章

李鸿章作者:雪珥

1870年9月18日,在装备精良的淮军部队的前呼后拥下,刚刚47周岁的新任直隶总督李鸿章,高调进入天津。

此时,因“天津教案”引发的国际冲突,刚刚缓解,法国舰队还停泊在大沽口外。法国代理领事李蔚海记载了李鸿章入津仪式的详情,并相信这位年轻的封疆大吏将会以铁腕维护这座城市的稳定。

不久,李鸿章兼任北洋大臣,他大约没有想到,自己掀开了帝国历史上京津沪一体化实验的序幕。

天津开埠

清帝国推出近代第一轮改革开放后,在其政治版图与经济版图上,天津就不再只是一个口岸,而是与北京一起,构成了首都的一部分。遍览1860年之后的西方媒体,Tientsin(天津)一词出现的频率,与China(中国)、Peking(北京)、Shanghai(上海)、Canton(广东)不遑多让。

天津成为首都的一部分,有点无奈。

第二次鸦片战争后,天津被确定为通商口岸,先后建立了9个国家的租界,租界数量之多,在大清国16个同类城市中名列前茅。但吊诡的是,九国租界总面积虽然已超天津旧城八倍之多,却也才相当于上海租界面积的一半。显然,老外们如此跑马圈地,绝非只是为了经济利益,而是有着一个更为重要的政治和战略考量:贴近大清中央。

大清国的“外交”,原来还真是在“外”办理的——最早是广州,鸦片战争后被迫开放“五口通商”(广州、厦门、福州、宁波、上海),广州设立了“五口通商大臣”衙门,由两广总督兼任,依然将“外交”解决在北京之外。

但第二次鸦片战争后,外交就无法再在“外”处理了。英、法、美、俄四国获准在天子脚下建立使馆,中央为此专设“总理各国事务衙门”。通商口岸也急剧增加,长江以南由五口增为十三口,长江以北也新开牛庄、天津、登州三口,畿辅重地也对外开放,外交工作进入了全新阶段。天津的地位,便更为显得重要和复杂起来。

条块矛盾

总理衙门之下,除了管辖在南方的“五口通商大臣”外,另设了“三口通商大臣”,管理北方的三个口岸,驻地就在天津。至此,直隶省内其实有两个平行的省部级机构。常驻保定的是直隶总督,常驻天津的就是“三口通商大臣”。

与保定作为直隶的省会相比,此时的天津在行政级别上仍旧只是一个地级市(“天津道”)。天津城里的 “三口通商大臣”,虽属省部级,但并非地方行政长官,而是大清外交部(“总理衙门”)的派出机构,属于“条条”上的部门,只管外交和通商,并不过问民政。天津的民政则由直隶总督下辖的天津道、府、县三级管理,属于“块块”上的。

在天津,“条”虽然级别高,却并非“块”的上级,这不仅形成了“条块”之间的隔阂,而且也造成机构设置上的畸形:驻津的“条”是中央级,而当地的“块”却级别过低,无法为“条”及时提供相应的行政资源支持。毕竟,“外交无小事”,这个离北京最近的港口城市,聚集了大量的外国使节、侨民乃至外国军队,中西碰撞、磨合、冲突不断。“条块”无法匹配、难以协调,内政上的星星之火很容易就造成外交上的燎原之势。

当天津成为“条块”交汇之处的时候,驻保定的直隶总督是曾国藩。

京官难做,津官更难做,直隶总督大约是全中国最难当的地方官。“京官难做”,是因为天子脚下红顶子扎堆,通货膨胀导致贬值。而同在天子脚下(确切地说是“天子脚边”)的津官,却毕竟仍是地方干部,近在咫尺的“中央领导”多如牛毛,掣肘频仍。既乏父母官的威风,又缺京官的闲适,难怪官场有谚自嘲云:“三生不幸,知县附郭;三生作恶,附郭省城;恶贯满盈,附郭京城。”(“附郭”指与上级同城)

选择曾国藩出任直隶总督,中央的意图,除了便于就近控制这位曾统帅百万雄师的人杰之外,更是出于对京津冀地区开发的重视。曾国藩在多年的征战实践中,亲眼见识了西洋科技的作用,并建立了包括安庆军械所在内的一些新兴洋务企业,是大清国第一波投身“改革开放”的弄潮儿,调他入京,正可以借重他的经验,以天子脚下的直隶(京津冀)为特区,推进中央已经计划好的“自强”运功(洋务运动);而直隶的天津此时已经成为对外开放港口,华洋杂处,出现了不少新情况、新问题,中央需要一个老成干练的人在“改革”与“开放”两条战线上都趟出一条路来。

将直隶作为改革的试点,由曾国藩来趟过改革的地雷阵,这一布局在曾国藩赴任之前与慈禧太后的四次会谈中清晰可见。除了第二次之外,其余三次都直接涉及了直隶的改革,曾国藩表态说:“臣也知直隶要紧,天津、海口尤为要紧”,并提出了“以练兵、饬吏、治河三端为要务”进行“次第兴革”的思路。

从这四次会见来看,中央将曾国藩调任直隶,更多的并非出于“羁縻”、要修理这位“曾剃头”,让他一边凉快凉快,而是“重用”,要靠他去为朝廷“剃头”,理顺直隶、尤其是天津的复杂局面。

直隶扩权

1870年春夏之交,正值天津开埠十周年,一场震撼世界的大动乱在此爆发。因“民教冲突”,天津市民围攻法国领事馆和望海楼教堂,导致法国10名修女、2名神父、2名外交官和3名俄国商人被杀,领事馆和教堂被毁,史称“天津教案”,西方则称为“天津屠杀”。

“天津教案”是两次鸦片战争以来最大的涉外案件。驻天津城内、负责对外关系的“三口通商大臣”崇厚,与驻保定城内、负责地方维稳的直隶总督曾国藩,都被深度卷入。中央下令曾国藩赶赴天津,主持善后。曾国藩为此付出的代价十分高昂,被斥为卖国贼,“京师湖南同乡尤引为乡人之大耻”,湖南会馆将他的官爵匾额“悉数击毁”,并开除其“名籍”(不再承认他是湖南人),一代“中兴名将”“旷代功臣”,“积年清望几于扫地以尽”,甚至“谤讥纷纷,举国欲杀”。

当曾国藩以一生令名为代价,处理完毕“天津教案”之后,中央决定由李鸿章接任直隶总督,换下心力交瘁的曾国藩。舆论已经有了将省会从保定搬到天津、让直隶总督与“三口通商大臣”同城办公的建议,但李鸿章对此不以为然,他在给中央的报告中强调:保定才是“控扼”直隶的中心,“昔人于此建置省城,实得形要,是以历任总督,均须驻省办事,总揽全局”;而天津则“偏在一隅,似非督臣久驻之所”。

此时,“三口通商大臣”崇厚受命出使法国,进行“谢罪”访问,总理衙门大臣毛昶熙代理“三口通商大臣”,参与了教案善后的主要谈判,深切地体会到了天津在机构设置上的尴尬。因此,他建议中央:“三口通商亦不必专设大员, 所有洋务海防均宜责成直隶总督悉心经理”。裁撤专职的通商大臣,改由直隶总督兼任,将相应的外交通商事务归并到直隶总督职权范围之内。由“上马管军、下马管民”的总督亲自抓,“一把手”负全责,微妙而复杂的外交通商事务就能获得足够的地方行政资源的支持,“条块”之间的隔阂有望消除。

不到一个月,中央便采纳了毛昶熙的建议,并在上谕中明确宣布“天津洋务海防,较之保定省防,关系尤重,必须专归总督一手经理,以免推诿而责专成”。自此,“三口通商大臣”裁撤,新设“北洋通商大臣”,由直隶总督兼任,权限扩大到了“山东登莱青道所管之东海关、奉天奉锡道所管之牛庄关”,并且,直隶总督不再常驻保定,而是 “每年于海口春融开冻后,移驻天津,至冬令封河,再回省城(保定),如天津遇有要件,亦不必拘定封河回省之制”。

半个首都

新任直隶总督李鸿章,兼任首任北洋大臣,正式进驻天津。

政治地位改变后,李鸿章对于保定、天津两地在新形势下的定位,有了新的认识。在答复中央的《裁并通商大臣酌议应办事宜折》中,李鸿章提出:“天下大势,首重畿辅。中原有事,则患在河防;中原无事,则患在海防。”