仿佛冥冥中有天意,韦尔尼没能成为中国聘用的第一位海军工程师,却一手缔造了日本第一座现代化造船厂。

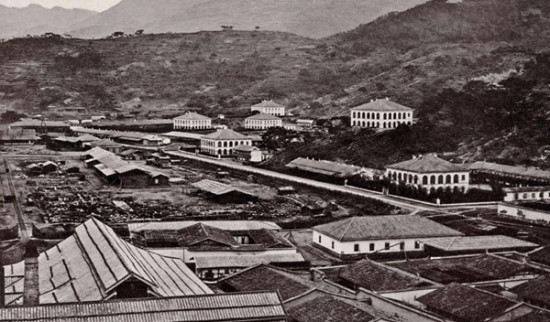

甲午之前的福州造船厂。

【甲午与中日韩现代化风云系列】

刘怡

1864年10月,随着天京被攻陷,英法两国“助剿”太平天国的战事已告一段落。活动于上海周边的法国海军中国分舰队开始撤退,临行前欲转售在浙江宁波开办的一座小型船厂。舰队司令饶勒斯(Charles Jaur s)委托前浙海关税务司日意格(Prosper Giquel)与闽浙总督左宗棠接洽,希望这位对“炮船火炮之式”向来有兴趣的官员买下整座工厂,并留用法籍技术人员。但左宗棠认为该厂仅能维修船体、装配机器,无法进行大舰的建造和舾装,价值不大,没有提出报价。宁波船厂最终被遣散,总工程师、毕业于瑟堡海军造船工学院的莱昂瑟 韦尔尼(Lonce Verny)转往东瀛,为德川幕府主持兴建横须贺制铁所。

仿佛冥冥中有天意,韦尔尼没能成为中国聘用的第一位海军工程师,却一手缔造了日本第一座现代化造船厂;而他曾经服务过的两个国家,将在30年后兵戎相见。

福州船政局占先机

宁波事件只是一个插曲,但左宗棠的负面特质已显露无遗:他好大喜功,希望一步到位地建成可以自造大型舰艇的现代化工厂;对军事工业了解粗浅,于专业技术人才在其中的重要性尤其估计不足;富于民族主义情绪,认为外国军人和政府提出的建议皆属别有用心,不可轻信。然则左氏的才干与他的缺点同样突出:行动力极强,愿意将“设局监造轮船”的构想迅速付诸实施;善于制造舆论,能从现实需求和民族大义出发说服中枢接受自造洋船的动议;乐于鼓动一批和他一样权势煊赫且关心时务的地方督抚投入自强运动,以形成规模。故宁波事件后不过19个月,朝廷便批准了左宗棠设局自造蒸汽舰船的提请;同年12月23日,船政局在福州马尾正式动工兴建,至1868年夏大体竣工。而韦尔尼为日本主持建设的横须贺厂要到1871年才完工,反而落到了下风。

为左宗棠主持船政局早期建设的正是昔日的法国掮客日意格,他虽然曾为海军上尉,但并不像韦尔尼那样精通工程学;此公唯一的“优势”是他曾在“助剿”太平天国期间与左宗棠并肩作战,因此获得了后者的信任。当然,日意格的业绩称得上可圈可点:他兢兢业业地完成了制定预算、规划项目、雇佣法籍技术人员、采购机器以及原材料、训练培养工匠等分内工作;而竣工之际的船政局在船台数量和造舰能力方面甚至还优于韦尔尼的横须贺厂。若从第一阶段成果看,1869-1874年福州船政局共下水250马力巡洋舰1艘,150马力炮舰和运输船9艘,80马力炮舰和运输船5艘,合计1.7万余吨,圆满完成预定计划。其中1872年下水的“扬武”号排水量达1560吨,是亚洲第一艘近代巡洋舰,而日本,要到1882年才有能力自造吨位稍小的同类型舰船“海门”号。

“造”与“买”的纠结

然而,船政局从一开始就被浓厚的官僚政治气氛所笼罩;它的发展规划和管理思路依据的不是效率原则,而是主事者的个人喜恶和政坛的风向。左宗棠在初创闽厂时,主观地认定所有舰船应为军民两用,“无事之时以之筹转漕,有事之时以之筹调发”;虽然他本人在1866年秋即调任陕甘总督,但这一方针仍被继任者贯彻下来。结果,除“扬武”等少数几舰为完全军用外,其余各船都兼设有炮位和货舱。它们作为军舰则“船身高耸,船轮迟缓”;作为货船则宽度不足、载货量小:欲兼顾兵商,反而造成兵商两绌。舰船性能糟糕,各省皆无意调用,只能搁置在厂内;为维护和修理这些累赘又要花费大量金钱,反而侵占了正常的造船预算。受体制隔阂所限,船厂与各省水师甚少沟通,设计部门对一线的需求全无认识,只能凭主观估计和不定期接触到的欧洲资料决定设计方案。而左宗棠及其继任者沈葆桢显然高估了本国设计和施工人员的专业水准—1874年第一期造船项目结束后,大部分法籍洋员(船政学堂教师除外)即被解聘,改由中国工程师接手,此后新造的多艘舰船从设计水平到工艺进步都很缓慢。而1870-1880年代为船政局赢得声誉的“开济”级巡洋舰和“平远”号岸防装甲舰,或者系购买法国图纸,或者系根据法国原舰“山寨”而成,足以证明操之过急的“自主化”有百害而无一利。

比技术缺陷更严重的问题是经费缺口。对一个白手起家创设现代造船工业的后发国家而言,在初创期,从原材料、成套设备到技术人员都须自国外引入,成本比直接进口整船要高很多;福州船政局1874年之前“自造”的大部分舰船,都是在欧洲购齐了主机、锅炉、肋板和船壳木,运抵中国后由外籍监工指导拼合。只有集中、持续地投入大量资金,渡过这个艰难阶段,才能形成规模效应,逐步控制成本。然而清廷对闽厂实施的是定额拨款制度,规定每年从闽海关洋税中拨出60万两白银;这笔钱不仅要支付从造船、养护、购买军火到添设厂房机器在内的一切费用,还要承担全厂员工的薪饷,根本不敷使用。即使是在沈葆桢主管闽厂、经费拨付相对及时的1866-1874年,全厂总支出仍高达银533万两,超支10%以上。

进入1880年代,随着沈葆桢、吴赞诚等热心洋务的督办大臣陆续离任,船政局不独失去了政治上的保护伞,就连计划内的经费拨付也往往滞后。此际闽厂已开始建造铁协木壳舰船,成本较过去的纯木制舰船又有上涨;而捉襟见肘的预算除去要新建金属加工车间和聘请技工,还须养护无人问津的滞留船只,唯一的对策只有放慢造船速度,以控制短期成本。结果自1877年起,全厂每年只能新造一艘舰船;有时因预算缺口过大,建造一艘技术上并无难度的运输船竟需用时14-16个月。工期拉长的直接结果就是总成本水涨船高,如排水量1268吨、主机750马力的“澄庆”号炮舰花费16个月才建成,总造价居然比2200吨、2400马力的“开济”号巡洋舰还高。

花费比进口整船更高的价格,建造技术上较欧洲落后10-15年的军舰,守旧派和“买船论”的支持者自然有足够理由攻击闽厂“糜费太重”。

如何有效率国产化

在东瀛,1876年法籍技术人员从横须贺厂撤出时,日本所能自建的也只是“天城”、“磐城”之类千吨级木壳炮舰,成本同样高昂,技术上较欧洲国家的差距甚至比中国更大。然而明治政府很快认识到,这样的“独立自主”在抵御外侮时毫无意义。他们选择了不一样的对策:一是建立工科高等教育体制,聘请英籍轮机专家韦斯特(Charles Dickinson West)等人在工部大学校授课,以夯实人才基础;再就是继续投入资本,按照欧洲标准改良造船设备,同时不惜重金延揽世界级造船业精英。横须贺厂150米长的2号船坞就是在韦尔尼离日之后的1880年开工的。1886年,日方又以20倍之巨的薪水聘请到法国布雷斯特海军造船厂设计部主任白劳易(Louis- mile Bertin),授予他海军省顾问、海军工厂总监督官的职务和舰政本部特任少将军衔,由他全面负责日本海军舰艇的设计和建造工作。白劳易在日四年,主持设计了4艘小型巡洋舰、16艘鱼雷艇以及专为对抗北洋海军“定远”、“镇远”铁甲舰而生的3艘大型巡洋舰“三景舰”;归国之际,明治天皇亲自授予他旭日大绶章。

白劳易虽名声在外,但对日本海军的直接贡献只能说功过各半:由于受到以小博大的“青年学派”(Jeune cole)影响,白氏在“三景舰”狭小的舰体上搭载了巨大的重炮,结果不仅影响到了适航性,军舰的防护也被削弱到近于危险的程度。日后“三景舰”在黄海之战中表现拙劣,与设计上的缺陷不无关联。但日本人对白劳易的感激之情丝毫不减,因为白氏使日本第一批留欧工程师有机会参与到全钢结构舰艇的设计当中,并能独立承担“三景舰”后两艘的建造和设计修改工作,对提升这批“海归”的实际能力意义重大。白劳易还为日本引进了舰用大口径火炮和圆式锅炉的建造设备与工艺,并对海军工厂的管理体制以及一线作战舰队的编组模式提出了中肯的意见。从这个角度说,日本的短期收益虽少,却犹有长远所得。

或者说,尽管尚存在诸多瑕疵,但1880年代后期的日本已经能根据本身的作战需求,请外籍专家设计具有针对性的大中型作战舰艇,再加以国产化。

同样在1880年代后期,闽厂也诞生出了代表作“平远”舰:中法战争失利后,新任船政大臣裴荫森提出自造铁甲舰的计划,由工程处制船总司魏瀚负责;然而魏瀚等人本不具备独立完成铁甲舰设计的能力,只能以法国现役舰艇作为母本。阴错阳差当中,他们选择了瑟堡海军工厂1885年下水的“黄泉”号(Ach ron)作为“山寨”对象,该舰其实只是用于海岸防御的大型装甲炮舰,速度和适航性远不及“定远”、“镇远”这样的主力铁甲舰。脱胎于“黄泉”号的“平远”舰在1889年完工后,果然只能达到11节左右的速度,较“定远”级慢3.5节,与其余巡洋舰差距更大。完工后试航5个月,“平远”舰甚至两次发生故障,这艘耗资52万两白银(尚不含炮械电线)建成的国产舰,从设计到工艺都存在明显问题;而52万两白银已足够在法国购买一艘新型巡洋舰了。

于是,“平远”甫一完工即成为李鸿章鞭挞的对象,以之作为“造船不如买船”的论据。甲午之前,除去又建成4艘较小的鱼雷炮舰外,闽厂再无大舰问世。甲午之后,福州船政局受时局所累,于1907年终止业务。