至1931年6月,南京国民政府已积欠驻德、奥公使馆款项达6万余元。蒋作宾趁归国之机,向蒋介石递报告,要求偿清欠款。1931年8月,蒋作宾改任驻日本公使,处境依然没变,以致他不得不自己筹措经费,垫发下属工资。

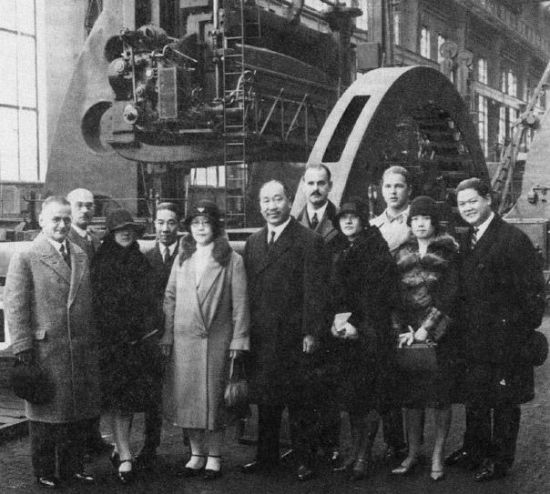

1928 年,驻德大使蒋作宾(左四)参观一间德国工厂

文/ 张森奉

或许在今天看来,民国时期的外交官职位,绝对是一个人人艳羡、人人垂涎并为之争逐的肥缺职位,而驻外使领馆的官员们也自然都个个潇洒、个个神气,手头阔绰,居处奢华了,然而,事实果真如此吗?最近,笔者翻阅民国著名外交家蒋作宾的日记,方知那时外交官的“寒酸”。

蒋作宾曾任中华民国临时政府陆军部次长,于1928 年10 月出任中国驻德国公使兼驻奥地利王国全权公使,但任期不到三年。他在日记中,一再写到中国外交官在德奥及其他欧美国家艰难的、令人难堪的境遇,一再写到他们的困窘和寒碜。

一部不长的日记(1928-1931 年),倾诉外交官的穷困,多至20 处。一个堂堂大国的外交官,在国外穷困潦倒,诉说无门,只得在日记中一吐为快,这也称得上是外交史上的一桩奇事,令人惊诧不已。

南京国民政府时期,拖欠外交官薪金,是习以为常、不足为怪的事情,当局从未认真对待。蒋氏1930 年1 月18 日的日记写道:中国驻外使领馆人员薪水“极薄而又七折八扣,常数月不发,至可痛也”。

出于无奈,蒋作宾只得亲自向国内催要欠薪。

不但为中国驻德、奥公使馆,而且代中国驻欧美其他国家使领馆催要欠薪。一名有声望的外交官,不得不充当讨债人的角色,也是挺悲哀的。1 月29 日,蒋作宾接到国内来电,谓驻外使领馆经费将按十成发给,业由国民党中央政治会议通过。然而过了没有几个月,南京国民政府又拖欠驻外使领馆人员的工资。蒋作宾一气之下,向蒋介石提出归国的要求。蒋氏在10 月19 日的日记中写道:“今日发电戴季陶,呈蒋主席请假回国报告。四五月一钱不来,无论何人亦不能支持矣。”隔了两天,蒋作宾又致电戴季陶、邵元冲及蒋介石请假回国,没有获准,欠薪问题也没有得到解决。

各使领馆穷到连房租也付不起,遭房东扫地出门及羞辱。蒋作宾在11 月2 日的日记中写道: “接读各使领馆函电告穷,房东登报驱逐,可谓国家体面丧失殆尽矣。闻外交部尚能按月发给薪水,在外各馆竟置之不理,真属奇闻。”

延至1931 年2 月,国民政府外交部才发给驻外使领馆上年10 月的欠薪,而此时的货币已大为贬值,驻外人员为此蒙受了不小的损失。

至1931 年6 月,南京国民政府已积欠驻德、奥公使馆款项达6 万余元。蒋作宾趁归国之机,向蒋介石递报告,要求偿清欠款。

1931 年8 月,蒋作宾改任驻日本公使,处境依然没变,以致他不得不自己筹措经费,垫发下属工资。到了年底,驻外人员年关难过,至为可悯,而南京国民政府却不闻不问。处此悲苦境地,蒋作宾每有外交官不能养活家小之感叹。

驻外人员常常不得温饱,时有冻饿之虞。谈及此点,蒋作宾不免心酸,也不免心寒。他在1931 年1 月21 日的日记中写道:“今日电中央,请实行国民政府议决以金发给使领馆经费案,因银价跌落,驻外使领馆员群呼冻馁,实有不得不谋设法救济之也。”

1931 年2 月16 日,蒋作宾接南京来电,谓蒋介石与王正廷商洽后,即可来电准许他回国,并答允汇给旅费。上年10 月19-22 日蒋作宾先后两次请假,于四个月后方获允准,蒋氏不禁大为感叹。

在日记中蒋作宾甚至把外交官等同于充军的犯人,恐不是蒋作宾故意自我贬损。使领馆人员寒碜,使领馆也寒碜。

驻德公使馆过于狭小,周围环境极差,有时连一个晚会都举行不起来。公使馆举办茶会要分两次进行,一次容纳不下所邀来宾,这也实属罕见。日本驻德国大使馆新馆落成,举办舞会,蒋作宾应邀参加。日使馆的地皮,本是中国使馆欲购的,因经费不足而作罢。

蒋作宾为此在1930 年1 月18 日的日记中发了一通感慨:

一次,“晚赴日本大使馆夜会,因大使馆落成,大开跳舞会。此新馆本余初来柏林时即欲购得者,因款不凑手未能如愿,良为可惜。日本在国际上无处不求得第一等 地位,即此一大使馆无处不与英、法比赛,且欲过之。闻在南美外交上应酬之阔绰总欲在美国之上,故无处不歌颂日本之富强。中国使馆较第七、八等国而不如。”

从国内来德国的人谈到“国内政治、党务均颇腐化”,蒋作宾都在日记中做了如实记录。1931年4 月,蒋作宾从欧洲回到南京,看到达官贵人的奢靡,与驻外使领馆人员的处境反差太大,便在5月19日的日记中发了一通议论:“余回国以来,感觉国内任何方面均不免浪费,时间、精神、物质均不甚爱惜,此亦贫弱之道也。积重难返,亦不知改良,将来不知何所底止矣。”

蒋氏当年写下以上这些内容时,一定欲哭无泪。今天笔者读了这些文字,也不禁为之心酸。