在周恩来的亲属中,对他早年思想影响较深并且与之交往密切的,当数他的表兄陈式周。周恩来旅欧求学,与之通信来往最多的亲属也是陈式周。陈、周两家有着一定的亲缘关系,是世交。陈式周幼时曾在周家私塾读书,而周恩来幼时又多受陈式周的影响,两人关系密切。

年轻时候的周恩来

编著|唐洲雁 李扬

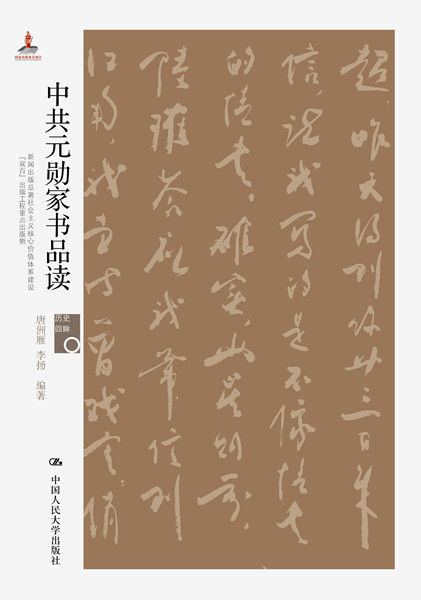

1921年1月30日,周恩来给陈式周的信

式周表哥:

别仅三月,而东西相隔竟迢迢在三万里外,想念何如!出国后,途中曾数寄片,想均入览。抵欧后,以忙于观览、寄稿及交涉入学事,竟未得暇一报近状,仅于在巴黎时一寄贺年画片,歉殊甚也!

兄之来函,以本月中旬至,彼时弟至英伦已一旬余。来书语重心长,读之数遍,思潮起伏,恨不与兄作数日谈,一倾所怀。积思愈多,执笔亦愈迟缓,一函之报,竟至今日,得毋“望穿秋水”邪?

八弟事,归津作解决,亦良好。此等各人生活之道,总以自决为佳。彼盖勇于一时盛气,苦无持久力,不入纱厂,未始非彼之有见而然也。近来消息如何,来函中亦望提及为盼!

弟之思想,在今日本未大定,且既来欧洲猎取学术,初入异邦,更不敢有所自恃,有所论列。主要意旨,唯在求实学以谋自立,虔心考查以求了解彼邦社会真相暨解决诸道,而思所以应用之于吾民族间者;至若一定主义,固非今日以弟之浅学所敢认定者也。来书示我意志,固弟之夙愿也,但躁进与稳健之说,亦自难定。稳之极,为保守;躁之极,为暴动。然世亦有以保守成功者,如今日之英也;亦有以暴动成功者,如今日之苏维埃俄罗斯也。英之成功,在能以保守而整其步法,不改常态,而求渐进的改革;俄之成功,在能以暴动施其“迅雷不及掩耳”之手段,而收一洗旧弊之效。若在吾国,则积弊既深,似非效法俄式之革命,不易收改革之效;然强邻环处,动辄受制,暴动尤贻其口实,则又以稳进之说为有力矣。执此二者,取俄取英,弟原无成见,但以为与其各走极端,莫若得其中和以导国人。至实行之时,奋进之力,则弟终以为勇宜先也。以今日社会之麻木不仁,“惊骇物议”,虽易失败,然必于此中乃能求振发,是又弟所深信者也,还以质之吾兄,以为如何?

家庭一事,在今日最资学者讨论,意见百出,终无能执一说以绳天下者。诚以此种问题,非仅关系各个民族之伦理观念,人类爱情作用,属于神秘者多,其以科学方法据为讨论工具者,卒无以探情之本源也。惟分而论之,则爱情为一事,家庭又为一事。中国旧式家庭之不合时宜,不待论矣;即过渡时代暨理想中之欧美现今家庭,又何尝有甚坚固之理论与现象资为模仿邪?在国内时,或犹以为欧美家庭究较吾人高出多多,即今日与接触,方知昔日居常深思之恐惧,至今日固皆一一实现矣。盛倡家庭单一说者,其谓之何?惟哥幸勿误会,吾虽主无家庭之说,但非薄爱情者,爱情与家庭不能并论之见,吾持之甚坚。忆去岁被拘时,曾在狱中草一文,惜其稿为警厅人员所没收,不得资之以为讨论耳!即兄所谓“等量并进,辅翼同功,精神健越”,亦不外示爱情之可贵,固无以坚家庭之垒也。弟于此道常深思,有暇甚愿与兄有所深论,兹特其发端耳。过来人亦愿为之证其曲直是非邪?特嫌勾兄心事殊甚,是为过矣。

来书所论“衣食不敷,日求一饱且甚难,即朝朝叫嚣,何裨实际?”兄意以为衣食足后乃得言社会之改革,是诚然矣。然亦唯其“衣食不敷”,方必须“朝朝叫嚣”;衣食足者,恐未必理会“衣食不敷”者之所苦耳。且“衣食不敷”之人何罪,社会乃必使之至于冻饿至死而后已?彼不起而叫嚣,亦终其身为饿殍耳,是社会组织之不平,无法以易其叫嚣也。方今欧美日日喧腾社会之问题,即面包问题耳,阶级问题耳,俄且以是革命矣,德且以是革命矣,英、法、意、美亦以是而政治上呈不安宁之现象矣。是固兄之所谓叫嚣,而终不免于叫嚣也。愿兄有以深思之,当知不平现象中当然之结果,便如是而已。

自治之说渐亦邀有识之士所宣传,殆为九年来统一徒成“画饼”之反动。中央集权,本非大国所宜有,而中国民族性之庞杂,尤难期实现,故地方自治时也,亦势也。兄之宏愿在此,弟之愿固亦尝以此为嚆矢,相得益彰,弟之幸也,何言河海行潦?国内有何好消息关于此类事者,甚望时有以语我!

弟在此计划拟入大学读书三四年,然后再往美读书一年,而以暑中之暇至大陆游览。今方起首于此邦社会实况之考查,而民族心理尤为弟所注意者也。弟本拙于外国语言,谈不易收功,计惟苦读以偿之耳。学费当以得官费与译书两事期之,果均不可行者,或往法勤工耳。英伦地势之大,人口之多,为世界冠,因是交通机关虽便利,而读书则不甚相宜。数月后或往英北部苏格兰首都爱丁堡,亦未可知;至通信地址,则永久不变。

英国生活程度之高为各国冠,每年非中洋千元以上不易图存,其他消费尚不论也。

弟身体甚好,望放心!近状如何,时望来函告知!

匆匆报此,并颂

俪安!

弟恩来

一九二一 一 三○

【品读】

在周恩来的亲属中,对他早年思想影响较深并且与之交往密切的,当数他的表兄陈式周。周恩来旅欧求学,与之通信来往最多的亲属也是陈式周。陈、周两家有着一定的亲缘关系,是世交。陈式周幼时曾在周家私塾读书,而周恩来幼时又多受陈式周的影响,两人关系密切。1913年,陈式周经人介绍在《申报》当了一名编辑。他对表弟周恩来的革命行为,一贯采取同情、支持和保护的态度,对他的有关言论给予高度的赞许,默默地支持他的行动。周恩来在天津南开中学读书时,经常写文章寄给陈式周,由陈式周帮他推荐给报馆发表。1920年底,周恩来去法国前夕,到上海新闸路永泰里向陈式周辞行。陈式周帮周恩来出了路费。临别前,两人彻夜长谈。第二天清晨,在上海十六铺码头,陈式周将周恩来送上法国邮轮“波尔多斯”号,两人又依依惜别。可以说,陈式周对周恩来走上革命道路是有一定影响的。

在这封信中,周恩来函告陈式周他已定居巴黎,并明确提出“中国革命要走俄国革命的道路”的思想,得到陈式周的赞许。信中周恩来坦承自身的所思所想,尤其对英国保守改良道路与俄国激进革命道路的比较,辅之以中国国情的分析,表现出卓越的政治眼光。他还认真讨论了家庭与爱情、个人生存状况与社会公平等问题,体现出一个具有远大志向的青年对未来社会的思考以及个人的抱负,读后让人为之震撼。这些不仅体现了周恩来对陈式周的深厚感情和信任,也表明了两人心灵相通,都在孜孜思索和探求国家、民族的前途命运,这也正是“国家兴亡,匹夫有责”的生动体现。

《中共元勋家书品读》

1921年2月23日,周恩来给陈式周的信

式周表兄:

在英伦时所发一函,想已入览。昨日得一月十五号手示,甚慰。弟来欧洲计两月余矣,东西迁徙凡三次,初在巴黎住半月余,嗣渡海往英伦,居五星期,前旬复回巴黎。巴黎法京也,弟本志在留英,今舍英而法,此中情形,兄必急欲知晓,而弟亦应早有函报兄也。

弟抵英后即与弟所志入之爱丁堡大学交涉入学事,嗣得该校来函,许弟免去入学试验,只试英文。但该校始业期为十月,试期在九月,中间六七月工夫,只能预备,若居伦敦,则英伦生活程度之高,实难久居。求善于彼者莫若来法,一则用费可省去十之六七,二则此半年中尚可兼习法文。最后尚有一言告兄,则英伦费用年须英金二百镑,合今日中币已逾千元以外,爱丁堡虽省,亦不能下千元,使弟官费不能图成,则留英将成泡影。退身步留法亦属一策,然此时尚不敢骤定,因弟已向国内筹划官费事,或能有小成也。弟现寓巴黎郊外,不久或往外县,缘用费尤能较现居处为省也。来信仍请寄英伦旧址,因彼处可为弟转来,而英法相隔甚近,邮寄迅速,殊甚便人。

在法费用甚省,每月只中币四十元便行,较英伦省多多矣。法文学习尚不难,有英文做帮手尤易。弟本拙于语言的天才,乃不自量,习英文,习日文,不足,又习法文,将来成就,殊难期望。惟弟所敢自信者,学外国文有两道:一求多读,一求多谈,弟则志在多读耳。

英法感触,弟虽以各居一月之经验,然积压亦正不少,谈来殊恨不知从何说起。总而言之,英人重实利,法人重自然,此为世界之公言也,产业之振兴,应用工艺之科学,法不如英,应用于农业上,则英不如法。吾国今日最大之患,为产业不兴,教育不振。吾国立国本以农,然今日之急,又非工农兼重不为功。故弟于此间留学界,闻其精研科学,身入工场实习技艺,甚抱为乐观。至于教育,则根本问题,端在平民身上。使今日之留学界能有彻底的觉悟,回国能不为势动,能不为利诱,多在社会上做一点平民运动,则工场技师,农庄庄师,何不可兼为启诱农工阶级智识之良师。产业与教育之振兴兼程并进,根本方面只要多着一分力,表面上的军阀资本家政客便摇动一块,此种向下宣传,吾以为较空言哲理改造者强多多矣。

前函颇引起弟与兄讨论问题的兴味,何言迂阔邪?

博宇八弟事承关怀,甚感。家中至今尚未有信来,吾固未闻彼有吐血症也。今何犯此,颇系念人。纺织工业本为今世重要产业,我很希望彼能置身此道。使彼银行事终不成,而南通纱厂有机可图,我仍希之为一试如何?

来函何消沉乃尔,与前信迥异,殊甚让远人系念也。兄云“脑病日深”,想由于积累所致,能休养甚好,然弟甚不欲兄从此隐去。兄殊知今日社会需人,无往非是,兄能隐去上海,又焉隐于兄所欲隐之乡邪?故弟为兄计:作事有定时,能减至极少钟点,常至郊外休息,接收天然的美感,排去胸中的积闷,则虽仍居上海,亦与兄无害;否则仍回淮北,为社会上谋一点自治的发展,是亦收效百年的大事。总之,兄方中年,何竟抱悲观。举目禹域,诚难说到乐观,然事亦在人为,吾辈丁斯时艰,只宜问耕耘如何,不宜先急于收获也!

龚府(龚府,指周恩来的表舅龚荫荪家)消息大约总须俟兄回淮北后方克得知。兄如迁移,亦盼早以地址见示为盼!否则迢迢万里,信误“洪乔”“洪乔”,语出《世说新语•任诞》。晋代殷羡,字洪乔,任豫章太守。离任时别人托他带书信百余封,行至石头渚,他将书信全都投入水中,并说:“沉者自沉,浮者自浮,殷洪乔不为致书邮。”后人因称不可信托的带书人为“洪乔”。,殊恼煞人!

留英学界有二百余人,留法则已近两千,缘勤工生甚多也。

附去画片数张,聊寄远意,匆匆不尽欲言,顺颂近祉,并问嫂夫人安!

恩来

阳二月二十三日午

【品读】

周恩来到了法国,很快给陈式周写信,告知他在欧洲的学习情况。尤其是在选择赴英还是留法的问题上,周恩来也经历了一番比较与选择的过程。信中他详细解释了为何最终选择在法国学习的原因,同时对英、法社会的优劣做出了自己的判断。而且他深刻指出:“吾国今日最大之患,为产业不兴,教育不振。”这也反映出他时时以家国为念,力图学习西方国家的长处来改造自己的国家。他还一针见血地指出:“至于教育,则根本问题,端在平民身上。”这种判断,至今读来仍让人眼前一亮。我们推行素质教育多年,是否使普通平民接受到了好的教育?这恐怕是当政者与教育主管部门都应当思考的问题。

透过此信我们看到,此时的周恩来所思所想主要还在于改造社会,希望通过“平民运动”的形式实现社会的逐步改良。因此,“工场技师,农庄庄师”都在其未来计划之内。这种踏实稳健的方式一定程度上也值得肯定,反映了他不好高骛远,以平和的心态实现社会重建。这些又何尝不是今日中国所需要的?

信中,周恩来还对陈式周予以安慰,劝他不必悲观。人当壮年,应当克服病痛,多接近自然,感受生活的美感。大丈夫仍应当以事业为重,尤须“只问耕耘,不急收获”。这种积极进取而又豁达的胸襟正是周恩来一生真实的写照,也是其获得人们广泛尊敬的重要原因。

另一方面,周恩来对自己的亲友家人也时常关心,正所谓“无情未必真豪杰”。虽然学习工作较为忙碌,他的记挂则一如既往。从他写给亲友的书信中便可以看出他这种忙中未忘的习惯。他是一个善于关心他人、联络感情的人。这种联络,不单纯是为了告慰对方,更主要的是为了加强感情交流、互相沟通以砥砺思想,以便共同前进。

来源:本文节选自《中共元勋家书品读》,中国人民大学出版社2013年1月版。