商务印书馆,1897年由夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌、高凤池等集资创办于上海,标志着中国现代出版业的开始。1901年,张元济投资商务印书馆,1903年正式成立商务印书馆有限公司,先后延请高梦旦、王云五等一大批杰出人才加入,开展以出版为中心的多种经营,实力迅速壮大,成为上海乃至中国的文化地标。

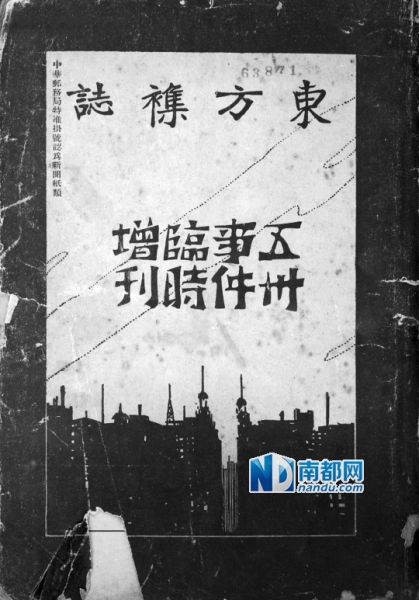

《东方杂志》五卅事件临时增刊。

《东方杂志》五卅事件临时增刊。作者:傅国涌

上世纪20年代,中国进入大变动年代,政治形势瞬息万变。商务印书馆处于暴风眼的大都市上海,馆内同仁经历着怎样的险滩疾浪?傅国涌先生的文章,让我们一窥大时代下出版人的命运,本版分两期刊出。

停业抗议“五卅”惨案

1925年5月30日下午,上海天气闷热,“躺在马路上的太阳光反射出不可轻视的热力”(茅盾《虹》)。3点37分,南京路上,巡捕房头目爱活生下令向涌到老闸捕房的游行人群开枪,造成多名学生、市民死伤。事发之时,商务印书馆编辑沈雁冰(即茅盾,他另一不公开的身份是中共党员)和上海大学的学生宣传队在一起,正在不远处的先施公司门前,“忽然听得前边连续不断的枪声,潮水般的人群从前边退下来”,把他们挤到了先施公司里面。当夜,他就以文学语言写下《五月三十日的下午》,表达内心激愤、不平的情绪。

郑振铎,商务印书馆的另一编辑,从下午到晚上,接连去现场看了两次,在老闸捕房门口看到高头大马上的英捕和印捕在挥舞皮鞭,血都沸了。

次日,商务编辑王伯祥、叶圣陶到大马路看动静,路人少极了,店铺里也仿佛少见人影,他们到老闸捕房门口想看看血迹,可是什么也没有了。

6月1日、6月2日,巡捕又开枪打死多人,事态还在继续恶化。6月3日那天,商务印书馆董事会决定下午及4日停业一天半,抗议帝国主义制造“五卅”惨案,对死难通报表示哀悼。这是个不寻常的决定,除了六年前“五四”停业声援学生,商务创立已有28个年头,大批教科书、各种出版物影响遍及国内城乡,虽长期稳居中国出版业的龙头地位,但也面临越来越激烈的同业竞争,比如中华书局。此前4月28日,商务第304次董事会上讨论此事,郑孝胥建议仍应从教科书入手。张元济说,自己当初进公司就是这样主张,曾与夏瑞芳相约扶助教育,但他此时的眼光看得更远,认为扶助教育更有一种办法,就是出学术之书,“他家力量所不能出版者,本馆可以多出。欧美名著现已译成多种,尚应继续进行。现在编译百科全书,一二年后当可出版。”去年影印《四库全书》的计划虽功败垂成,还是要相机进行。商务致力为国人提供高品质的读物,珍惜每一天的工作和营业,轻易不会停业,更不愿卷入社会风潮。

“五卅”惨剧,上海各大报纸包括《民国日报》都不能报道真相。沈雁冰(茅盾)的小说《虹》从梅女士的视角记录了:“昨天的大事件竟没有评论。在第三张上找到纪事了,也只有短短的一段,轻描淡写的几笔。她使劲把报纸摔在地下,匆匆跑出去将上海大大小小各报一股脑儿买来,翻了半天,纪事是相同的,评论间或有,也是不痛不痒地只说什么法律解决,要求公道那一类话。”他和郑振铎、叶圣陶、胡愈之等编辑坐不住了,6月3日,他们就以“上海学术团体对外联合会”的名义创办了《公理日报》,报头是叶圣陶写的,商务发行所的青年员工廖陈云等人上街卖报。商务高层暗中给予了经济上的支持,动用了公司的公款,张元济、高梦旦、王云五每人各捐了100元。但商务高层不肯承印此报,他们只能在闸北找到一家肯承印的小印刷厂,每天印一万五千到二万份,印刷费在80元以上,而卖报所入仅30多元,加上印刷厂也受到压力,不肯承印,不得不于6月24日发表停刊宣言,与读者告别。除了《公理日报》,他们的文章还刊登在《文学周报》上面,情绪激烈,充满文学色彩,与商务高层有节制的表达明显不同。所以,他们私下里对商务高层的立场也很有意见。6月3日早晨,王伯祥和叶圣陶到车站看形势,买了报纸回来,经过商务,见门口和周围都有保卫团马步队持械守护,愤怒极了,认为是商务当局请来驱散中华工人的(外界常有人来厂要求罢工,以为援助。)叶圣陶立即起草质问总务处书,联署多人发出。并集合同人在花园开会,要求总务处负责人到场说明,高梦旦、庄百俞来了,力言无此事,提出三个条件后散去。当时,商务同人已发起“五卅”事件后援会,捐款支持罢工工人。要求罢工的声浪冲击商务,6月5日,商务专门举行了一次特别董事会议,讨论应付外界要求罢工事。会议议决“由总务处相机应付,至万不得已时暂时停工”。6月21日,商务印书馆工会诞生,参加成立大会的有数千人,商务高层虽忧心忡忡,却也十分无奈。23日,商务董事会开会,认可捐助上海失业工人一万元,所有捐款由公司同人“五卅”事件后援会支配。

临时增刊报道真相

惨案发生后,商务编译所所长王云五就向法制经济部编辑、北大法律系毕业的陶希圣咨询,并投书英文《大陆报》,陶希圣也在《公理日报》发表了法律意见。到6月25日,商务最具影响力的《东方杂志》推出了“五卅事件临时增刊”,这是《东方杂志》问世二十多年来罕有的举动,特刊的第一篇就是王云五的《五卅事件之责任与善后》长文,有一万五千字,句句站在法律的角度,有理有据有节。文章先从中国学生的责任说起,从道德的责任而言,5月30日学生游行演讲的目的,一是工人被杀伤,报纸不登载;二是公共租界工部局历年提出压制舆论的出版附律案,及侵犯主权的交易所领照案,虽以不足法定人数未能议及。本年竟下大决心,于纳税人年会后不久再召集特别会议,必欲通过而后已。从道德方面评价,第一是基于人道主义,第二是基于民治精神。他详细予以论述。再谈学生法律上的责任,他援引临时约法、治安警察法、暂行刑律为学生辩护,认为租界系中国领土,受中国法律的保护及裁制。接着谈英捕及租界当局的责任问题,从国际法上的责任而言,英国人违背条约、残杀无抵抗能力者、侵犯我国主权、侮辱我国人民。就法律上的责任而言,他援引英国法律指出,学生市民方面既无强暴行为,且手无寸铁,更不能致人于死或重大之伤害。就道德上的责任来说,至少负违反人道主义、欺伪和挑拨等责任。最后他指出病源在于不平等条约。

接下来是陶希圣《五卅惨杀事件事实之分析与证明》,用捕头们在会审公堂的证言作为判断依据,分析捕房开枪杀人的法律责任,十分有力,附有《五卅惨案死亡调查表》,共有28人,其中5月30日受伤死亡的10人。其他,胡愈之执笔的《五卅事件纪实》及《会审公堂记录摘要》、《重要函电汇录》等,都是重要的纪实材料。

可以说,在铺天盖地的抗议声浪中,没有比《东方杂志》这一期增刊更有说服力的。因此开罪了租界的英国人,捕房律师到租界会审公廨起诉作为发行人的王云五,英国副领事陪审,力主以煽动文字的罪名判他一年或半年徒刑。商务印书馆以二百两白银聘请陈锐霆大律师为辩护人,辩诉状的资料由陶希圣提供。

当年9月12日,张元济给李拔可的信里还提到这个官司,“《五卅增刊》昨又传讯,《时事新报》所载较详,今剪呈。看来无甚妨碍。”(《张元济书札》中,535页)这个增刊虽然惹了官司,《东方杂志》的销路却迅速蹿升,达到创刊以来的最高峰。

经多次开庭,王云五最后被判无罪,只是指控增刊前面一幅插页漫画,有煽动中国人反英之嫌,判令缴纳二百元保证金,一年以后,如不再发生同样事件,即予发还。王云五回忆,主要是会审官之一关炯之从中起的作用,“关炯之毕竟具有国家意识,极力反对,才有此结果。”多年后关退职,偶与他相遇,告诉他这个内情。在群情激愤的时刻,捕房律师也力主缓解,估计也起了些作用。

其间,商务印书馆赶编赶印了一本《爱国教材》,叶圣陶的儿子叶至善是在尚公学校读书,相当于商务的实验小学,就在国语课上念过,老师教得很动感情,学生们都受到了感染。多年后忆及,他还系念着那些课文后来有没有收进正式的课本。

和平解决罢工事件

五卅引发的上海罢工浪潮波及商务印书馆,不仅发行所、印刷所的店员、工人卷入,编译所和总务处的职员都卷了进去。商务高层一直担心的事还是发生了。

8月19日,罢工由发行所首先发动,印刷所立即响应。从21日到22日凌晨168人参加的会上做出罢工决议,已经加入共产党的发行所店员廖陈云当选为罢工临时委员长。23日下午,约四千罢工的职工在编译所对面东方图书馆前面的广场开大会,24日,编译所全体公决罢工。当天下午,公司代表张元济、鲍咸昌、高凤池、高梦旦、王显华、王云五等与十二位职工代表举行第一次谈判。26日,劳资双方代表继续谈判,突然淞沪镇守使派一营长带了几个卫兵闯进会议室,限双方立即签字复工。劳资双方都不作声,该营长威胁明天派兵来,一定要复工。说着就往外走,王云五赶上去,拉住他,扑地跪在地下哀求:”请营长宽限一二天,我们自己解决,千万不要派兵来。“王对大家痛哭道:“我们双方都让步一点,免得外人来干涉。”

此前,1917年3月22日商务印刷所排字房因组织工会,鲍咸昌辞退4个工人发生工潮,到3月30日以妥协结束。那次的事情比较单纯,而这次罢工却有共产党背景,上海印刷总工会委员长徐梅坤每天向陈独秀口头汇报,陈亲自作指示,他的想法体现在商务员工的《罢工宣言》中,有两点交涉原则:“在不妨害公司存在的范围内,代表同人提出合理的要求”;“在十分谅解对方的精神下,为同人求得应有的利益”。没有这两点原则,此次罢工也不见得那么快平息。27日,双方再次谈判,讨价还价一整天,资方做出让步,劳方也有让步,晚上九点达成协议,代表资方签字的是鲍咸昌,代表劳方的是罢工中央执行委员会的十三个委员。

张元济对和平解决深表欣慰,发言:“昨见同人四团体宣言,内有不妨碍公司存在云云,具见同人对于公司的爱护,不胜钦佩!但存在须带有发展之可能,则其存在乃为有意味,今公司在此社会环境内,发展极困难,故希同人对于此点,尚多维护公司发展之可能。”(钱普齐《张元济与陈独秀》,论文集467页)

不料,仅仅几个月后,当年12月22日商务又发生了一次罢工,工会要求恢复已辞退的同人,并提出增加工资的要求。当天午后开董事会特别会议,张元济指出:“此次罢工要求被辞同人复职,实无办法。元济等再四思维,此无非由于办事人处置无方,只得提出总辞职。”并宣读了辞职书,董事会讨论结果,不同意辞职,哪怕不得已时暂时宣告休业。23日张元济回答工会:“各董事以为诸同人要求条件,有属于不可能者,有出于误会者。故在今日各报上再为说明,并切望诸同人于明日复工”。24日到发行所劝说无效。25日,经理王显华主张动用驻厂军警、武装调停。当天在高凤池家召开的董事会特别会议上,张元济声泪俱下,力主和平谈判。夏鹏到厂向工人代表保证决不带走一人,晚上谈判达成协议。

自“五卅”以来,工会活动频繁,代表外出开会,都不扣工资,这是张元济的意思,就是要建立工会的好感,这成为1925年8月、12月两次罢工和平解决,劳资协调的基础。

工潮虽告平息,张元济心力交瘁。12月28日,他起草了一份给董事会的辞职信,请求辞去监理之职:“现在潮流甚激,断不能以一二十年前陈腐之思想、简略之方法与之周旋,必须开诚布公,一切为根本之解决。公司组织亦不能不大加改革。改革之事恐非吾辈脑力之所能。“窃谓欲保全公司,不能不易旧制度,尤不能不用新人才。”

此时离夏瑞芳之死已近11年,商务创立近30年,面对着一个变幻莫测的时代。此后一段时间,商务内部保持了相对的平静。1926年8月8日,在商务30年纪念大会上,商务工会、职工会送来一块匾额,上面是“扬帆同舟”四个字。张元济发言:“劳资之怨,在西方尚未解决,不过西方不能解决之问题,难道不可在东方先行解决?难道不可在本馆先行解决?解决之途径,不外诚意合作。在十余年前,同业迭起,记得夏瑞芳先生曾说过:‘本馆日益扩充,譬如行舟,大者掉转不灵,恐被其它小舟追上前去啊!’现在我们公司更大了。不是更为可怕吗?不然,我们全体的职工,已实行‘扬帆同舟’主义,就不怕了”。

“五卅”之后,还有“三·一八”、“四·一二”,政治风云一浪接一浪的,商务同人又将如何应对?明天请关注本版《大变动时代的商务印书馆(下)》。

傅国涌,历史学者,著有《追寻失去的传统》、《1949:知识分子的私人记录》等。