随着二战的结束,这些受到人民支持又领导着精心组织、经验丰富的作战单位的人物所领导的独立运动再次遭遇了帝国主义。现在已经不可能再恢复到战前的殖民状态,尤其欧洲国家,其重建国家所需要的人力和宝贵资源的成本实在是太高了。

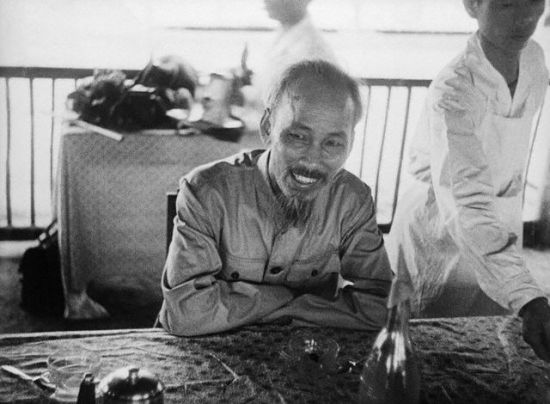

越南独立运动领导人胡志明

越南独立运动领导人胡志明本文摘自《世界大历史:1900至反恐战争》,新世界出版社2014年12月出版

二战激发殖民地独立运动

第二次世界大战极大地刺激了非西方国家人民对独立的渴望。以一战为鉴,殖民地人民和士兵都提供必需的原材料和成品来支持战事。殖民地人民和一些重要的西方舆论都有一种强烈的感觉,那就是本地人民不能白白牺牲。这种情感也进一步被战争的性质所加强,正义的力量在同邪恶势力斗争。如果同盟军打败纳粹德国取得的胜利代表着自由主义、人性化、平等和民主理念的胜利,那么胜利者怎么可能继续维持以种族主义、残暴、剥削和不平等为依托的帝国主义制度呢?西方世界所宣称的理念显然与帝国主义不相符。

也许,最明显的是殖民地与其帝国宗主之间的关系破裂。对许多亚洲人来说,日本在日俄战争(1904—1905)中取得的军事胜利,加强了在人们心中已经萌芽的信念,那就是白人在军事上并非无懈可击。而且,当同欧洲一样拥护帝国主义的日本取代了白人在亚洲的殖民统治,在二战前反抗殖民统治的本国领导人组建了游击队以抵抗日本人。一些领导人如法属印度支那(French Indochina)的胡志明和荷属东印度群岛(Dutch East Indies)的总统苏加诺(Sukarno),不仅建立了高效的作战部队,还有一大批追随者。随着二战的结束,这些受到人民支持又领导着精心组织、经验丰富的作战单位的人物所领导的独立运动再次遭遇了帝国主义。现在已经不可能再恢复到战前的殖民状态,尤其欧洲国家,其重建国家所需要的人力和宝贵资源的成本实在是太高了。

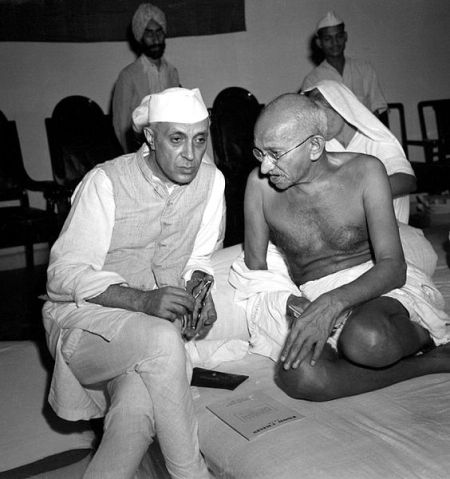

1942年,甘地(右)与尼赫鲁(左)。

1942年,甘地(右)与尼赫鲁(左)。英属亚洲殖民地独立运动

许多帝国主义国家,如英国和美国,迅速吸取了二战的教训。而其他一些国家,如法国和荷兰,试图重新掌握殖民地的主权,结果卷入了代价高昂使其筋疲力尽的战斗之中。面积最大、人口最多的殖民地是印度,在二战之前,反抗英国的解放运动就已十分显著。1947年,英国撤出印度次大陆;但是宗教和种族竞争是殖民地人民中再常见不过的诅咒,不仅导致了1948年甘地被暗杀,还阻碍了一个完整单一的国家的形成。相反,成立了两个国家:以印度教徒为主的印度和以穆斯林为主的巴基斯坦。甘地的弟子贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(Jawaharlal Nehru)从1947年至1964年去世前一直担任总理,在他的领导下,印度建立了持久的宪政民主,这在过去的殖民世界里是非常罕见的事情,在那时,独裁统治才是常态。尼赫鲁引导印度发展社会主义经济,印度成了其他几个新独立国家的模范。但是,由于殖民统治,导致印度和巴基斯坦的分治,两国之间甚至发生了几次战争。

1948年,英国还将主权交还锡兰(斯里兰卡)和缅甸。缅甸人拒绝加入由英国成立的英联邦(由50个已经独立的前英国殖民地所组成的咨询组织),宁愿独自发展。九年后的1957年,英国在镇压了一次共产党的起义后,恢复了马来半岛的独立。

荷兰、法国、美国如何对待亚洲殖民地独立

与英国在亚洲的前殖民地的和平解放相反,从1945年至1949年,荷兰发生了一场损耗很大的殖民地战争,试图夺回荷属东印度群岛,或者是印度尼西亚,但结果证明这是徒劳无用的。由苏加诺和包括一支共产党队伍所领导的印尼民族解放运动在二战时期抵制了日本,因此,他们也准备反抗荷兰。

法国也试图再次恢复它在亚洲的帝国统治。在印度支那,胡志明领导的大受欢迎又有序的民族独立运动在军事上多次挫败法国,独立运动在1954年奠边府战役(Battle of Dien Bien Phu)时达到高潮。法国将这些斗争描述为共产党挑起并领导的叛乱,而不是民族解放运动,使美国对印度支那产生了兴趣,这给美国人带来了毁灭性的后果。这是美国在政策上的一个奇怪的转折点,明显地反映了冷战时普遍的紧张局势。而几年前(1946年)美国曾欣然地恢复了菲律宾(美国在亚洲的最主要的殖民地)的独立,这一事实就很好地证明了这一点。

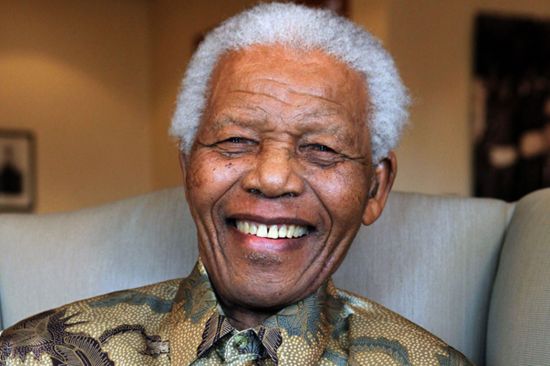

曼德拉

曼德拉非洲殖民主义的终结

撒哈拉沙漠以南的地区,或者说非洲殖民地的结束来得迅猛而出乎意料。不同于有序的反殖民主义斗争已经存在了几十年的亚洲,非洲一直到二战结束都很沉寂。然而,从20世纪50年代开始,帝国主义在撒哈拉沙漠以南的非洲的统治在二十年间轰然倒塌,并且出现了三十多个独立的、由黑人统治的国家。

非洲的非殖民化过程开始于大英帝国。1957年,黄金海岸(加纳)在极富魅力的领袖克瓦米·恩克鲁玛(KwameNkrumah)的领导下获得了独立。六年后的1963年,英国承认了尼日利亚的独立,尼日利亚是英国在非洲最大且人口最多的殖民地。英国之所以能够相对轻松地放弃其在西非的殖民地,因为只有少量白人居住在这片区域;然而,在东非就没那么幸运了,因为在东非有大量白人,这里温和的气候和肥沃的土地使得他们准备永久定居。这些白人强烈地反对任何由黑人统治的建议。

然而,20世纪50年代肯尼亚茅茅起义(Mau Mau uprising)的失败让英国意识到要保留殖民地必须付出非常昂贵的代价。这一经历使英国清醒了过来,而且英国国内问题不断,于是英国在1961年承认了坦噶尼喀(Tanganyika)和桑给巴尔(Zanzibar)【1964年在朱利叶斯·尼雷尔(Julius Nyerere)的领导下,两国合并为坦桑尼亚】的独立,并在1962年承认了乌干达的独立,又在1963年承认了由著名的乔莫·肯雅塔(Jomo Kenyatta)领导的肯尼亚的独立。

在非洲国家独立的过程中,英国在大量白人定居的南非面临了巨大的困难。北罗得西亚(赞比亚,1964年独立)、尼亚萨兰(马拉维,1964年独立),贝专纳(博茨瓦纳,1966年独立),都没有经过不必要的冲突就获得了独立。当1980年津巴布韦在黑人民族主义领袖罗伯特·穆加贝(Robert Mugabe)的领导下成立,南罗得西亚地区的白人定居者才停止抵制民族解放运动。南非共和国,许多白人已经在此生存了几个世纪,于1994年放弃了种族隔离政策,承认由英明而极富魅力的纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)来领导。然而,即便是在今天,南非共和国仍在继续探索一条为黑人、有色人种(东亚人)和白人同时接受的道路。

相对于其在亚洲和北非执行的被误导的殖民政策,法国在撒哈拉沙漠以南的帝国的统治就开明得多。法国不仅慷慨地放弃了黑人殖民地,还有意识地在黑人精英心中培养了一种“法国性”的观念,并欣然为刚独立的国家提供经济援助。因此,法国在撒哈拉以南的非洲地区一直有很深的影响。