参军,抗日,逃避内战,放弃去台湾,回乡耕地———四川泸州老兵易俊良的人生轨迹与许多抗战老兵如出一辙。特殊之处,他是中国第一支化学兵部队“学兵总队”的成员,在部队受训时多掌握了一项技能:战场防毒。

学兵总队的美军教官做化学迫击炮操作示范。

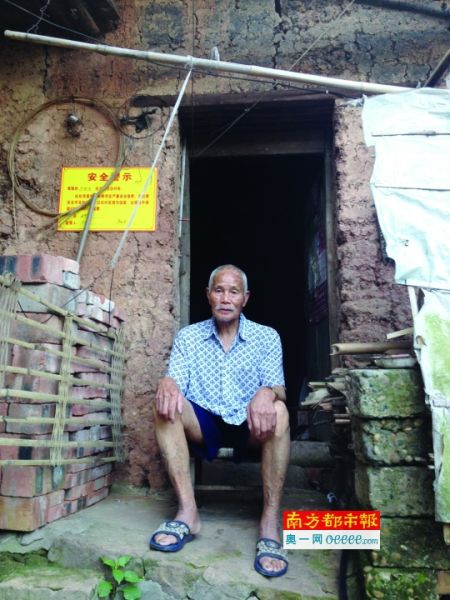

学兵总队的美军教官做化学迫击炮操作示范。 90岁的易俊良坐在自己屋前,他的泥土房已成危房。

90岁的易俊良坐在自己屋前,他的泥土房已成危房。作者:刘洋

“防毒服整套设备七八十斤,笨重得很,单防毒面具就有三斤半,戴上去脑壳只能低下,像猪八戒。

最痛苦的是毒气适应训练:一群人关在密封的屋子,突然放模拟的毒气,有的让你不停打喷嚏,有的让你流泪,有的让你窒息……“

———易俊良回忆在学兵总队的战场防毒特训生活

“那天下午先是紧急集合,把所有人叫到操场,然后通报日本天皇宣布投降的消息,队伍一下子炸开了锅,好多人扔掉帽子,抱着,跳着,大喊‘我们可以回家了’。”

“日本人精着呢,我们缴过来的枪都缺着关键零件,最终都毁了。”

———易俊良回忆在广西战场接受日军投降细节

参军,抗日,逃避内战,放弃去台湾,回乡耕地———四川泸州老兵易俊良的人生轨迹与许多抗战老兵如出一辙。特殊之处,他是中国第一支化学兵部队“学兵总队”的成员,在部队受训时多掌握了一项技能:战场防毒。

“防毒服闷热,不通气,玻璃眼窗镜一哈气就起雾,那时又没通讯器,看不见指挥的手势,做错就要受罚。”

“最痛苦的是毒气适应训练。真正的毒气没有味道,颜色越深,毒越重;毒气适应培训时最担心的不是中毒,是怕丢掉手里的枪,那等于投降。”

易俊良今年已90岁,对70多年前的训练仍记忆清晰,讲起来手舞足蹈,眼神闪亮,还不时笑出声。他说,最大的遗憾是,战场上一次都没穿过防毒服,所学没派上用场。

“自愿”壮丁

到部队第一天走了上百里路,他又累又饿,很快就睡着了

易俊良1925年9月生于四川泸州通滩镇长河村一个农民家庭,排行第三,前有两个哥哥,后有五个妹妹。家有田土20余亩,勉强对付温饱。1942年1月,不满17岁的易俊良参加“学兵总队”。此时,这支化学兵部队已驻扎泸州三年。易俊良用了一句看似矛盾的话讲述自己军旅生涯的开始,“我是被逼自愿当了壮丁”。

国民政府当时的兵源主要依靠保甲制下的“抽丁”和招募,随着抗战的僵持,“抓壮丁”也成为一种常见手段。

为躲避“抓壮丁”,易家三兄弟曾到隔壁村中的大户打临工,终究被保长发现。保长要求,三兄弟必须去一个。“那时候我父亲去世不久,大哥当家,论理该他去,但他结婚有了娃娃,我二哥做农活又比较在行,只能我去。”

易俊良离家,哥哥妹妹还在地里干活,爷爷奶奶又不知情,送行的只有母亲。母亲叮嘱着平安,没几句,眼泪就止不住了。易俊良转身疾走,把泪水逼了回去。他是一个人走到乡公所的,一路上委屈与恐惧交织。此时他尚不理解死亡的含义,但他知道,去当兵很可能就回不来了。他不想去,又不得不去。

体检时,乡公所的官员发现易俊良高不足1.55米,重不足40公斤,犹豫是否合适。易俊良本以为自己“不过关”,可以回家了,正高兴,旁边的人插了话,“这种娃娃到部队还要长的,没问题”。易俊良的心彻底冷了下来。更让他哭笑不得的是,乡公所将其塑造成“自愿参军”的典型,为其披红绸,放了鞭炮。

第二天一早,易俊良被送到“学兵总队”在泸州纳溪的驻地,编入工兵营三连二排五班。全班共15人,除班长、副班长外,其余均为新抓的壮丁,来自泸州及附近的安岳、乐至等地。

易俊良说,到部队第一天既没有见到枪炮的兴奋与好奇,也没有离家的孤独与恐惧。那天走了上百里路,他又累又饿,很快就睡着了。

防毒特训

防毒服笨重闷热,防毒面具戴上去像猪八戒;最痛苦的是毒气适应训练

“刚去那7天,我都没解过大手(方言,指大便)。”这是易俊良如今对入伍初期最深的记忆。他讲述,“学兵总队”对士兵上厕所的时间有明确规定:小便不超过3分钟,大便不超过5分钟。“每次上厕所都有哨兵跟着,隔一分钟报一次时,让人紧张得不行,后来才慢慢习惯。”

若无意外,新兵易俊良的一天会这样度过:

早上六点左右起床,有5分钟时间排队洗漱,“到田边洗,没有毛巾,捧水冲后用衣服擦脸”;整理内务,被子必须叠成棱角分明的“豆腐块”。接着两小时早操,主要训练军姿军容、方阵齐步走(跑)等。

上午9点,早餐,两碗粥,一小碟花生和黄豆,“根本吃不饱,那时给我10份都不够”。

再接两小时出操后,开始军事文化课,讲述兵法、历史、武器、当前战争形势等,“有时总部长官也来给我们讲话,讲前线吃得好,穿得好,还能杀日本鬼子,让我们努力训练,时刻准备报国”。

下午4点,吃第二顿饭,也是每天最后一顿,三碗米饭加一小碗水煮汤菜。

其后是第三次出操和第二次军事文化课。

晚上9点左右,点名,灭掉桐油灯,到一排十几人的通铺睡觉,“有时半夜会有紧急集合,起床慢或军服不整会罚跑,罚俯卧撑”。

这样的基础训练会持续6个月,其后易俊良成为老兵,开始配枪并接受打靶专项培训。他最先接触的是“79式步枪”,4.5公斤,一个弹夹5颗子弹,有效射程2000公尺。他回忆,第一次打靶训练时“心脏都快跳出来了”,“手心全是汗,听到射击命令后,闭着眼扣动了扳机,没想到还打了2环(12环靶),周围好多人脱了靶,后面再打就不紧张了”。

随后,易俊良接触到“捷克式轻机枪”,9公斤,可配6个弹夹,每个弹夹20发子弹,有效射程1500公尺。这是易俊良最擅长的武器,此后他正是配备此款机枪远征印度抗日。

“学兵总队”的核心训练是战场防毒。在易俊良的记忆里,那是一场持续三个月的“魔鬼式特训”———

“防毒服整套设备七八十斤,笨重得很,单防毒面具就有三斤半,戴上去脑壳只能低下,像猪八戒。

“防毒服闷热,不通气,玻璃眼窗镜一哈气就起雾,那时又没通讯器,看不见指挥的手势,做错就要受罚。

“最痛苦的是毒气适应训练:一群人关在密封的屋子,突然放模拟的毒气,有的让你不停打喷嚏,有的让你流泪,有的让你窒息……”

讲到这个,易俊良兴奋得手舞足蹈,掰着手指盘点起防毒特训中难忘的细节:配防毒服的黄色皮鞋特别硬,刀都刺不进;训练时消毒粉用河沙代替,重了两三倍;真正的毒气没有味道,黄色的,颜色越深,毒越重,最猛的会变成黑色;毒气适应培训时最担心的不是中毒,是怕丢掉手里的枪,那等于投降。

易俊良在训练中表现出色,差不多入伍一年后,他成为工兵营三连二排四班的班长。

赌徒与逃兵

逃兵自己挖个坑跪在里面,枪响了,他就被埋在自己挖的坑里

军营的生活并非只有训练。

每周六和周日的晚上,“学兵总队”会以连为单位组织“娱乐会”,官兵各展特长。民间故事,川剧,京剧,是最常见的项目。易俊良说,没特长的人就唱歌,唱《义勇军进行曲》、《松花江上》、《满江红》等爱国歌曲。“有一次唱《松花江上》,一个士兵突然大哭起来,后来才知道他是东北人,一听到那些歌词就想家,会场一下子就安静了。”