春节翻出来的十余张地契,详细记载了200年间,家族名下的土地从何而来,又如何变迁。

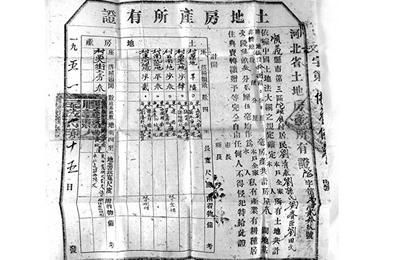

1951年的这张土地房产权证,清晰明确了家族土地的权属。

来源:南方周末 作者:刘薇

春节翻出来的十余张地契,详细记载了200年间,家族名下的土地从何而来,又如何变迁。

春节回先生老家过年,婆婆翻出一个烟黄色旧布包裹给我看,原来是家里小心珍藏多年的十余张地契,最早一张是嘉庆十八年的一张“退地文约”,距今已有200年的历史。我如获至宝,一张张翻开来仔细研究。

契约文书是在中国民间使用长达数千年,既是一种法律文书和私家档案,也是特定时期特定地区社会经济关系的私法规范。

家里的十余张文书纸张均已泛黄,一些年代久远的折缝处已经薄如蝉翼,少数一两张已有破损,所幸纸上字迹依旧清晰可辨。这些年代经久的契约文书,多为家里私有土地的交易文约,可以追溯到先生家自其起七辈以上的族谱脉络,勾勒出家族里的土地变迁小史。

家族土地的来源

先生的老家在北京郊区顺义东部的木林镇坨头庙村,全村316户人家,村域面积2平方公里。据称村里原有一座古庙,村名由此得来。在家里留下来的贯穿200年历史的十余张文契的记载中,村庄的名字从未有过变动。

细细翻看这些文契,凡建国前的内容皆基本相似,契约中载有土地交易的价格、土地性质、地界,并特别强调交易自愿,房款“笔下付清”,永无后悔,鲜明地显示了土地私有的种种权利,和现在中国农村中的土地集体公有截然不同。

事实上,私有土地是中国历史上最主要的土地所有权制度。自商鞅变法,废井田,开阡陌,私人正式取得了政府认可的土地所有权。土地私有制的产权,原则上包括自由使用权(出佃或自营)、自由买卖及遗赠之权。

据赵冈等人所著《中国土地制度史》的研究,土地买卖或转移时,双方立有契券,以证明产权之转让与归属,也是自汉以来即有之惯例。

这些地契中保存最久的一张,是订立于嘉庆十八年十月十二日(1813年)的一张退地文约,上书王型因欠下钱粮(即赋税——记者注)交纳不上,烦中人借刘金贵东钱一百二十吊整。当面笔下付清。“使此钱交完钱粮同中人当面公议言明情愿退与钱粮地八亩刘金贵承种纳粮不与王姓相干”。

值得一提的是,这些私人之间的土地交易,中人起着至关重要的作用。

家里保留下来的土地交易文契,均有中人说合。有资格从中作保的人,多为村中有头有脸的士绅族长。在民间私契的订立和执行中,中人除了履行说合义务,还要承担日后矛盾调解的责任,“如有舛错,自有中人一面承管”。

刘金贵后,刘家地产传至刘自荣、刘玉祥两辈,也就是先生爷爷的太爷和爷爷,并在这两辈人手中完成了大量的土地买卖,逐渐积累起家业。

这些土地买卖大多发生在同族或同村村民之间,交易数量也并不巨大,土地买卖的原因不一而足,多因手头不阔绰需要用钱或家里人丁不够无法耕种。

例如光绪元年十二月初一(1875年)发生了一起土地买卖。坨头庙庄张模因正用不足,将粮地一段三亩卖给刘自荣,价格是东市钱一百二吊整。

另一笔土地交易则有些馈赠性质。光绪二年四月初九日,刘自荣的叔父去世,因其出资四十五吊帮助料理后事,因此兄弟叔侄议妥将叔父遗留下来的一块一段三亩大小的坟地给了刘自荣一人之用共四十五吊。契约还特别说明“租随地转”,如果刘自荣日后将该坟地用于耕种,则自交租项。

“租随地转”的说明,在一些土地交易的文书中出现。例如光绪廿年正月廿九日(1894年)的一则土地交易中,同族刘继有“因手乏亲”,将老租地一段六亩兑与刘玉祥名下承种,兑价东钱五百一十五吊整。交易申明“租随地转”,由刘玉祥自便卖家不得干涉。

在《中国土地制度史》一书中,研究者赵冈认为,契约性的租佃关系到了明清已是彻底制度化了,普遍行于全国各地。业主出卖田地时,往往请求新业主继续让原佃户耕种,并在买卖契书中正式写明。

与土地买卖密切关联的是土地的典押,大体可分为土地抵押与土地典当两种方式。

家里留下的土地文约中,大抵如此。

例如,中华民国三年(1914年)十月二十六日,白瑃因手乏将自置粮地一段六亩和地上的粮食一起,兑价市钱一千七百六十吊整,兑典到刘玉祥名下。

土地也有质押物的功能。一份立于民国三年腊月初一的“指地借钱文约”,即是家族里的刘清泉一支,因无钱使用将祖遗地一段十二亩做抵,向李景衡借东市钱一千吊整。每年利息钱一百六十吊。借期至次年腊月初一日为满,钱到后赎归本主。本利不到,地由钱主自便。

这笔借款日后应该是已经如期归还,因为借款文书上用浅色毛笔写有“废纸一张”的标记。

透过这些土地买卖交易,还可以约略了解当时转让的缴税情况。

中华民国三年(1914年)十一月初六日,白瑃再次因手乏将自置粮地一段六亩兑与刘玉祥名下,兑价东钱一百七十吊文。这次交易,盖有民国顺义县政府的公章,并附有政府官方模版的推契一张,载明此笔交易缴纳的税额是四吊二百九十文,约为交易额的2%左右。

除了通过买卖、典当等方式获得土地,遗产继承也是土地财富积累的另一个重要途径。

民国七年十月十一日,刘家完成了“诸子平分”的遗产继承。俗称分家单的“折居文约”记载,刘玉祥将家族百年累积的家业分与三个儿子刘清泉、刘清泰和刘清源。中华民国三十七年十月初四日,三个胞兄弟刘清泉、刘清泰、刘清源在父母作古后再次将父母养老地十八亩立分家契。

自此,我先生的太爷刘清泰一支,以分得的田产为根基,继续囤积和扩张着自己拥有产权的土地财富。当然,除了土地买入,有时候也会卖出:中华民国三十年十二月初十,刘清泰、刘清源兄弟二人立卖地契文约,因正用不足,将祖遗地一段三亩五分的一块垄地和各自的老爷坟在中人说合下卖给刘纯名下,卖价国币一百五十元整。

消失的18亩耕地

在土地的买进卖出中,时光斗转星移地过了百余年。

刘家人依靠自己的勤劳,在天灾人祸世事流转中,守护和囤积着农民最在乎的土地财富。

1949年中华人民共和国建国时,太爷刘清泰名下的土地私产究竟有多少,因为遗留下来的契约有限而难以精准统计。家里熟悉情况的老人早已过世,无法核证家里在建国后究竟被划分成了地主还是富农,是否在建国初期的土改中被剥夺了私有财产也难以考证。这些都是难以弥补的家史遗憾。

不过,一份签发于1951年1月15日的土地房产所有证,显示了在建国初期对私有土地产权的承认和保护。

这份河北省土地房产所有证(当时顺义尚属河北省建制)坨字第一百二十九号写明:顺义县第三区坨头庙村居民刘清泰、刘孙氏、刘庚臣、刘田氏依据中国土地法大纲之规定确定本户全家所有土地共计耕地五段十八亩、房屋三间、地基一段六亩三分二厘五毫,均作为本户全家私有产业,有耕种、居住、典卖、转让、赠予等完全自由,任何人不得侵犯。

十八亩耕地,六亩三分二厘五毫宅基地以及三间房屋,这是土改后刘家获得新政府承认的私有土地财产。

在当时,这是新政府的一项重要工作。

1947年9月13日中国共产党全国土地会议通过的《中国土地法大纲》第十一条明确写着,分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,并承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利。