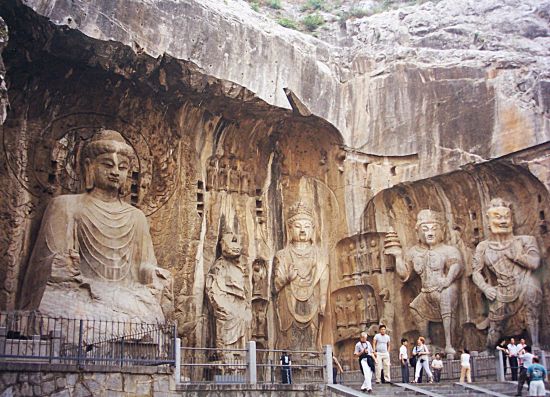

龙门石窟是中国三大佛教石窟艺术宝库之一,2000年列入世界遗产名录。龙门石窟以文化遗产保护为核心,提升了文物保护、科研究水平,文化遗产得到有效保护、合理利用,经济、社会效益成绩显著。

世界文化遗产龙门石窟。

世界文化遗产龙门石窟。龙门石窟是中国三大佛教石窟艺术宝库之一,1961年首批公布为全国重点文物保护单位,2000年列入世界遗产名录。在各级政府、社会各界的关注与支持下,龙门石窟本着对历史负责、对未来负责的态度,严格按照“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的工作方针,以文化遗产保护为核心,加强基础设施建设,狠抓保护项目,加强科研创新,培育科研能力,提升了文物保护、科研究水平,文化遗产得到有效保护、合理利用,经济、社会效益成绩显著。

龙门石窟的保护历程

龙门石窟自开凿以来,石窟的开凿者们除了善于利用自然山势为石刻造像遮风挡雨之外,人为的保护性措施也并不鲜见,如奉先寺顶部唐代人工开挖的体量庞大的人字形排水通道,现在仍然能起到排水和阻挡碎石滚落的作用,在窟龛上部修建窟檐、架设遮雨石板保护雕刻的实物和遗迹更是大量存在。从龙门石窟成立管理机构开始,上世纪五六十年代进行了保存状况和地质调查工作,初步确定龙门石窟的危岩崩塌、石窟风化、洞窟渗漏三大病害;七十年代开始以奉先寺为开端,用锚杆加固、化学灌浆的工程技术手段实施了粘接加固为主的岩土保护工程,重点进行了龙门石窟濒危坍塌窟龛岩体的抢救性保护;1987—1992年的五年综合保护工程,是有计划的东西两山的治理工程,修建了保护围墙、游览栈道,加固了大部分岩体洞窟,基本解决了龙门石窟的稳定性问题,洞窟渗漏在一定时期内得到改善;九十年代中后期开始注重基础研究工作,开展了材料研究及石窟气象监测等工作;2000年开始的“联合国教科文组织龙门石窟保护修复工程”为龙门石窟带来了一整套完整的保护计划,项目进行的地形测绘、地质调查和先进的环境监测等实际工作都是对龙门石窟保护工作的有力提升;及至近十年余来,龙门石窟开展了包括双窑洞洞窟修复、渗漏水综合治理,世界遗产监测体系建设,保护管理规划和管理条例修订等所有涉及石窟保护的主要工作。

世界文化遗产监测预警体系建设初具规模

“十二五”期间国家高度重视世界遗产地的监测工作,把遗产地的监测体系建设作为遗产地保护管理的基础性、重要性工作提高到前所未有的高度,龙门石窟作为国家文物局世界文化遗产监测试点单位,在龙门石窟多年开展石窟监测的基础上,设计完成了《龙门石窟动态信息及监测预警系统方案》,上报国家文物局并得到批准,2013年6月,开始进行龙门石窟监测预警体系建设,对龙门石窟区域环境、洞窟微环境、文物本体病害、大气环境质量等进行连续自动监测,通过无线传输汇入监测平台。该系统不仅实现了对石窟文物本体病害、石窟环境因素的监测,而且根据龙门石窟自身特点和需求设计了风化、渗水等方面的研究性监测内容。例如,利用红外成像技术等先进方法对洞窟渗漏水进行监测,突破了传统照相等手段的局限性,不仅能够全天候不间断监测记录,而且可以近似模拟渗漏水量,满足了定量监测的需求。目前已经完成一、二期建设内容,系统运行良好,基本构建起石窟文物与石窟环境监测的框架。今后计划逐步开展龙门石窟区域河水、泉水、游客状况、保护区划等全方位的监测,并将最终实现与省、国家监测平台的对接。

在安全技术防范方面,龙门石窟在先期完成了安全技术防范系统一、二期工程之后,2013年重点实施完成了龙门石窟安全技术防范系统三期工程,主要分为西山、东山大周界防越报警系统和重点洞窟入侵防盗报警系统。三期工程建成后,从根本上解决了龙门石窟核心景区的安全防范问题,安防系统功能得到了极大提升,达到了国家一级风险单位防范标准,实现了人防、技防和物防相结合的综合防卫体系。

洞窟内的红外相机和渗漏水收集仪器。

洞窟内的红外相机和渗漏水收集仪器。洞窟渗漏水治理成效显著

近年来,洞窟渗漏水治理保护的紧迫性日益突显,成为是龙门石窟重点开展的核心工作,洞窟渗漏作为龙门石窟三大病害之一,普遍存在于各大小洞窟,且危害严重。从2007年开始截至目前已完成龙门东西两山七个区域中的五个区域的地质勘查,三个区域的施工,两个区域正在进行方案设计。“十二五”以来,先后开展的“擂鼓台区域洞窟漏水治理工程”、“万佛洞区域综合治理工程”和“潜溪寺漏水综合治理工程”,达到了解决洞窟渗漏水的预期目标,在渗漏水材料、施工技术、工艺研究上取得了宝贵成果。潜溪寺是龙门石窟渗水较严重的洞窟之一,为了有效治理渗水病害,有针对性的进行了地质勘查、病害调查研究、洞窟内外环境监测、病害监测、灌浆材料试验等一系列前期研究,结合日常观测、模拟降水试验和施工勘察探查渗流途径,工程中坚持边施工边研究的原则,及时修正、补充设计方案,首次在龙门石窟保护工程中实施了防渗帷幕灌浆,有效截断了大气降水渗流途径,灌浆材料选用研发的新型无机材料,与石窟岩体性能更接近,具有耐老化、抗酸碱、收缩率低、流动性好、经济环保等特点。在保留原来的水文地质特征,不破坏原来的渗流体系的基础上,实施工程防渗帷幕灌浆取得了良好的治水效果。

虽然洞窟渗漏水治理的难度大,复杂性、反复性强,但是作为危害石窟安全的主要病害必须要得到基本的治理,未来三至五年,龙门石窟东西两山的所有区域的渗漏水治理将基本完成,保证主要洞窟的渗漏得到较大程度的改善,处于基本稳定的状态。

石窟修缮、维护力度逐步加强

石窟文物暴露于自然条件下,受自然或人为因素影响,文物表面常常受到各种污染、侵蚀,有些可能仅仅影响了文物的观瞻,而其中有相当的情况是会造成文物的损害。因此在技术条件允许的情况下对石窟文物进行修复,不仅是作为公众展示艺术品的要求,也是石窟文物保护的需要。双窑修复工程是龙门石窟第一个整体洞窟的修缮工程,通过修复工程双窑烟熏、凝浆等表面污损得以清除,还原了洞窟的本来面貌;风化雕刻实施了粘接加固处理,阻止了起翘、脱落病变的进一步发展;裂隙重新处理,替换为可重复处理、且强度较弱的硅胶类材料;并且在施工过程中发现在洞窟不同壁面多处有贴金、彩绘残迹,证明洞窟在历史上有非常华丽的装饰处理。另一个修复的实例是莲花洞北壁小型窟龛凝浆的清除,不仅发现了隐藏在凝浆下新鲜的红色颜料装饰,还为研究人员对覆钵式塔的研究提供了有力的佐证。

日常维护是遗产保护的基础工作,及时巡视、发现石窟存在的微小病变,及时采取必要的措施,以最简单、实用的方法处理、维护,是石窟日常保护必不可少的工作内容。例如对日常巡查发现的小型脱落岩块的归位粘结、小型坍塌窟龛的修补和防水设施的增补等解除了石窟存在的安全隐患,是大型保护工程不可或缺的补充。

合作交流日益广泛,研究创新成果涌现

为了解决石窟保护中的各种技术难题,龙门石窟凭借丰富而独特的世界文化遗产的资源优势,先后与中国社科院、北京大学、中国文化遗产研究院、中国地质大学等单位开展文物保护、考古等诸多方面的合作研究。与中国社科院考古所合作成立了文化遗产保护龙门基地、与中国文化遗产研究院合作成立了石质文物保护研究基地等研究保护平台,扩大交流的广度和深度。从近年的技术保护实践来看,保护材料已经成为龙门石窟保护工作的突出制约因素,为此,积极开展了灌浆、防风化和修复材料等方面的研究与攻关,探索创新保护技术。龙门石窟与中国地质大学合作,研发的新型无机灌浆堵漏材料,取得了实质性进展并通过专家会论证。传统灌浆材料如无机类的水泥,有机类的环氧树脂,在使用时会产生泛碱、老化等问题,在总结历史渗水治理经验的基础上,采用无机材料偏高岭土、超细水泥、水玻璃作等复合激发材料,较好的克服了传统材料的缺陷,并在近期的龙门石窟防渗工程施工中取得了良好效果。同期开展的国家级合作研究课题有:国家自然科学基金项目“凝结水在石灰岩表面形成机制的研究”、“龙门石窟灰岩细观结构损伤机理及抗腐蚀试验研究”,国家文物局课题“碳酸盐石质文物定量分析与评价系统研究”、“龙门石窟彩绘颜料的调查研究”等。

实施三维数字技术工程 应用前景广阔

三维数字技术是一项全新的、先进的信息科学技术,以三维数据储存和保存龙门石窟信息,在档案建设、考古测绘、文物保护、宣传展示等方面具有重要的意义,可以更好地解决文物保护与展示的矛盾,促进文化、旅游、教育与娱乐产业的发展。龙门石窟研究院与北京大学信息工程学院合作,进行了擂鼓台区洞窟的三维数字扫描试验,基于三维数字技术而得到的光照图,解决了人工测绘中由于透视形变、视觉误差、度量误差等而导致的测图不准确、速度慢等弊端,所得测图准确、客观;同时,三维数字化模型作为真实文物的数字化复制,为文物保护研究建立了完整、准确、永久的数字档案。目前已经基本完成对龙门石窟所有洞窟的扫描工作,该项目的实施为更好地保护、研究和展示提供一个良好的平台,并通过该项目实施确立石窟的三维数字化技术标准。

加强石窟基础研究,学术成果丰硕

编写洞窟考古报告是全面记录洞窟现状的重要手段,是石窟研究的基础工作,尤其是在今天保护技术尚不能有效遏止石窟风化、渗漏等病害的条件下,全面、客观记录洞窟现状,为现在乃至以后来研究人员提供研究资料显得更为迫切。在我国知名考古学家宿白先生的积极倡导和亲自参与下,龙门石窟同北京大学、中国社科院宗教所等权威机构合作,从龙门石窟东山擂鼓台区域洞窟考古入手,正式开展了“龙门石窟洞窟考古报告”编写工作,由专家帮带,既能保证出高质量的学术成果,又能够培养人才,最终使年轻人能独立进行此项工作的工作思路。这是推动龙门石窟研究上水平、上台阶的重大举措。目前已完成擂鼓台区域洞窟考古报告终稿的编写,交付出版。

为全面完成擂鼓台考古报告编写工作,在北京大学考古文博学院和中国社科院宗教所专家的指导下,对擂鼓台三洞区域进行了考古发掘,发现了唐代重要的建筑遗址,经国家文物局批准,建设了擂鼓台建筑遗址展示中心,对该处遗址进行保护性展示。

在加强基础研究的同时,注重学术成果的汇集和整理,近年来,出版了《龙门石窟雕刻萃编——佛塔》、《龙门石窟50年》、《龙门佛教艺术》、《龙门石窟研究院论文选》、《2004龙门石窟国际学术研讨会文集》、《龙门四品》和《龙门石窟与洛阳佛教文化》《中原文化大典•龙门石窟》、《洛阳周边小型石窟》、《石窟寺研究》(第1~4辑)等著作。

龙门石窟的保护虽然取得了令人鼓舞的成果,但深感与先进的文保单位相比,发展潜力与空间巨大,相信在国家各级政府、社会各界的关心和支持下,结合龙门石窟保护研究近期计划和长远目标,稳步推进,龙门石窟的文物保护和研究事业一定能够得到可持续发展、取得更大成绩。