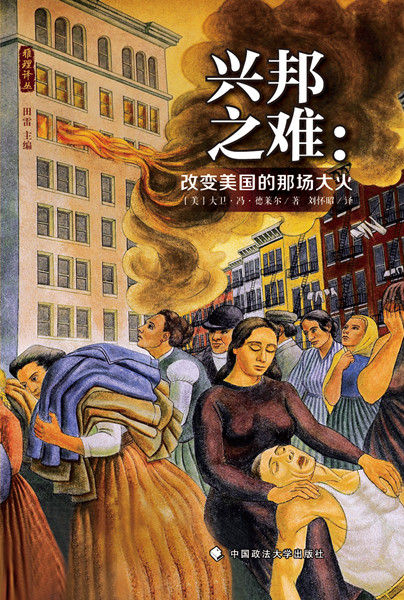

导读:1911年,美国三角衣厂的火灾造成146个女工丧生。由此引发了一系列工人运动以及劳动法律法规的出台,有效改善了劳动者的权益。本文节选自《兴邦之难:改变美国的那场大火》,其对火灾事发经过的描述主要根据相应目击者的庭审证词。这是一个发生在百年前的美国故事,但远未过时。

《兴邦之难》

《兴邦之难》(文/[美]大卫•冯•德莱尔 译/刘怀昭)

工厂的出勤从来没有满员过,三角工厂的雇主后来这样解释。他们不能确切说出3月25日那天有多少人来上班。工厂太大了——几百名员工,肯定有辞职的、生病的或前一晚加班的。当然,工厂在安息日那天会有不来上班的。有些工人还守着传统习俗,哪怕少拿一天工资。

所以出事那天在9楼上班的人数不得而知。9楼流水线上有278台缝纫机,有检验人员和领班也有书记员。但一共有多少人在岗位上?还有多少其他人在场?历史只能猜想。250人左右是个合理的估计。绝大多数是女性;有30多名男性。在缝纫机前,他们并排而坐,或脸对着脸,就像《雾都孤儿》中小奥利弗跟其他孤儿一起喝粥时的情形一样。

在这么多人的情况下,格林街的进出口在上下班时间总是排起人龙。耶塔•卢比茨(Yetta Lubitz)在三角工厂工作刚刚七个星期,但 24岁的她已经久经工作考验,深知下班走人的抽身之道。在那个特别的下午,她收好了刚领的工资信封,从房间正中她的位子上站起身来,侧身穿过一溜儿座椅走到过道上,飞速钻进两个相邻更衣室中的一个——里面都是衣柜,薄薄一层隔板分开了楼面上的两个世界。

当其他工人纷纷起身离开座位时,卢比茨正从更衣室中出来,手里拿着自己的外套和帽子。但她模糊地留意到其他人并没有往更衣室去。“我看到一群姑娘直接奔向格林街一侧的出口,” 她后来提到。那时她一般会走的出口,但现在那里挤成了一锅粥。

一开始那一刻,这奇怪的现象还没有带给她什么反应,卢比茨一边继续往前走着,一边从钱包里拿出员工卡,向同楼两个打卡器中最近的一个走去。终于,她明白了什么:“我听到… …一声喊叫:‘火!’”

警报和烈火几乎同时在9楼出现。楼下,火势已经蔓延到后墙角靠近通风井的两张裁剪台上,电梯将街头的风牵引上来,稳稳地起到了煽风点火的作用。后排的工作台原本远离起火点,但风一吹,火势就朝这边狰狞地扑来,很快就锐不可当,烧掉了后窗、钻进通风井。而这通风井就像一根竖起的长笛,抽吸着火苗向上而去——这便是卢比茨在听见一声“火!”的呼叫时,向通风井望去时瞥见的一幕。

“一个女孩,是个检验员,从我身边擦身而过,跑向消防通道,”卢比茨回忆说。“我跟着她也往那边跑。接着,一大群女孩都跑过来了——很多很多。她们跑向窗口,跑向消防通道,但我感到害怕:地板上到处是火。”

耶塔•卢比茨 往右看去,看到格林街出口的门完全被拥挤得堵死了。她不知道该往哪里跑。接着她留意到“一位深肤色的小伙子,”并认出是个她叫不出名字的操作员。他正穿过室内,往华盛顿巷的楼梯那边走去。她跟了过去。到楼梯口后,年轻人抓住门把手,使劲拉却怎么也拉不开。推、拉、拧好一阵——却是徒劳。“啊,”他喊道,“门锁着!门是锁着的!”

一阵浓烟弥漫过来,耶塔•卢比茨与一众工友退到一间更衣室内。待这团烟升起,他们赶紧又跑出来。这时窗户已经裂开了。“我不知是有人敲碎了玻璃,还是火烧成了这样子的,”她说。不管怎样,这时火已经从四面八方燃烧起来,将8楼未熄的飞灰燃烬送进9楼地板上的柳条框和木箱。“看到起火之后我们先是跑进更衣室,然后我们——开始哭泣和等待… …我一直等到更衣室就要烧着了,”卢比茨回忆说。“我哭的很厉害,尖叫着。”

“哎呀,静一静!”有人打断说。

正是那位深肤色的小伙子。“哭有什么用?”他说。卢比茨顿时自惭形秽。她一时停止了尖叫——但接着又想,“唉,反正我死定了。” 这个时候还顾面子干什么?“我又开始尖叫起来。”

所有这一切都发生在可能只有4分钟内。那时,火已经通过后窗烧进来,烧到了9楼的检验台上——那上面摆满了衫裙和各类服装——现在又向室内烧去。更衣室的墙壁开始灼热起来,时间一秒一秒地逝去。耶塔•卢比茨忽又看到一群工友冲向什么地方,她便再次跟了过去,朝她最早的目的地——格林街出口方向而去。卢比茨有所不知,运输部的主管艾迪•马尔科维茨刚刚从10楼下来过,招呼困在此地的工友快上天台去。“我突然看见姑娘们开始往格林街出口方向跑,我也就跟着去了,”卢比茨说。

身手灵活的裁缝们直接从一个工作台跳上另一个 ,躲避了从通风井里扑向她们的火。但卢比茨的手脚就没那么利落,落在了后面。跳过两张桌子之后她就不得不下来,在缝纫台之间的过道里摸索生路,闪避着燃烧的储物箱,小心不要碰到起火的木椅子。她眼前一片烈火熊熊,好在她身上穿着大衣。

卢比茨用大衣的下摆挡着脸部,咬牙往前冲。从眼角瞥见一个胖胖的意大利裔女工倒在了一张缝纫台前,艰难地喘息着。卢比茨到达格林街一侧的门口时,前面的人们已经从这里出去不见了。由于她没有听到运输部主管招呼大家上天台,所以她以为其他人都从这里下了楼。

“我开门时没有想到要上天台,”她说。“而是要下楼——可楼下已成一片火海。”这便是8楼祝融肆虐的威力,再过几分钟就连经验丰富的消防员也要束手无策了。“我见状怕极了,”卢比茨说,“一下子又把门关上。”这下肯定完蛋了,她想,无路可退,她已必死无疑。

这时,就像有个天使从烟雾缭绕中飞临,她的好友安妮•戈登跟其他几名女工赶到。“快到天台上去!”戈登喊道。她们打开门往天台上跑,途经已经没有人的10楼,躲过从窗口探进来的火焰,冲上了天台,顿觉空气凉爽。这时她们的衣服和头发都已经烟熏火燎,从相邻大厦过来的法律系学生们上来扑灭她们身上的火星,帮她们从梯子上到安全地方。

耶塔•卢比茨(Yetta Lubitz)对当时发生的一切记忆犹新,但对发生时间没有太大把握。她觉得一分钟是“60个瞬间,”而每一个瞬间都很匆匆,因为她估计自己花了20分钟才从9楼逃出来。可事实上 ,整个火灾事件——从第一个警报响起到她安全踏上了美国图书楼的天台——历时不过5-6分钟时间。

这是命悬一线的一瞬间。在她之后,在9楼,她的工友正开始从窗口跳下去。

9楼的布局比8楼要简单。从南至北8排缝纫台,与格林街一侧的窗户平行。其中7张工作台差不多都是75英尺长,另一张只有这一半长度,据格林街最远。每张工作台都挨着靠华盛顿巷的窗口,从那里连接发电机。总体上,缝纫机占用的空间约75平方英尺。这样,在西墙和东墙根各有约20英尺宽的空档——但由于空间就是金钱,所以其实也不是空着的。

当麦克斯•布兰克和埃塞克•哈里斯于1901年刚刚盘下9楼的时候,他们在里面放满了裁剪桌、缝纫机以及——据一位老员工回忆——一个巨大的箱子,为的是劳工部的人上门抽查时,给童工们藏身之用。那时候没有多少空间给洗手间、更衣室。但在衣厂工人罢工期间,有工会成员向市政府投诉了三角工厂的情况。当局于是派人去检查,并下令要求厂方安排足够的洗手间等配套设施。1910年时,厂方趁着淡季将9楼腾空进行改造,改进了装备。大厦的地主艾什也借此机会给自己的这位大客户换了新地板。待完工的时候,在工厂的西侧空间便搭建起更衣室、洗手台及宽敞的厕所。

在屋内紧靠里面的地方,在通风井前面,摆的是4张长长的拼成L形的经验台。这一摆放方式正好配合通风井一侧的室内形状。在检验台和往格林街出口的门之间有个不大的空间 ,正是书记员玛丽•拉文素的座位。她后面是分销部,成品都是送到那里。

整个厂房里就是这样满满当当,充斥一排接一排的工作台,轰鸣的机器声和工人的说话声,中间有窄窄的过道隔开。在屋子的尽头是薄薄的门板,通向衣帽间、洗手间等。屋子四周堆着成品与半成品服装,等着送往各部门,点数、检验封装,工人时而穿梭其间。

16岁的埃塞尔•摩尼克(Ethel Monick)是个“跑堂女”,意思是她的工作是上上下下、来来回回跑腿,在各部门之间传递东西,跟着产品走流程。摩尼克在三角工厂的工龄只有三个月,最初在分销部,华盛顿巷方向门口一进门的地方。那份工作薪水低,但升迁机会大。她的办公桌紧挨着一个打卡器,所以下班的时间她能看得一清二楚。由于她经常要跑来跑去,所以没有人会留意她是否在座位上。

所以就像耶塔•卢比茨一样,当领班的安娜•古罗在4:45拉响下班的铃声时,摩尼克已经穿戴停当,但她动作还是不够快。在格林街出口一侧已经排起人龙,工人们拿出挎包准备接受离开之前的检查。

有三件事同时发生:铃声响了,摩尼克留意到她座位旁边的电热炉附近在冒烟,还有人们喊叫着从她身边跑过。喊叫声越来越清晰:“火!”就那么一瞬间,逃生出口就堵塞了。摩尼克看到往格林街去的门口挤着很多“跑得快的女孩,”她于是想:“那边是出不去的。”在她座位的另一边,女工们踩着桌子奔向消防通道——“可消防通道很窄;不能并肩,只能一个接一个下去。于是——也是和耶塔•卢比茨一样——摩尼克穿过屋子朝华盛顿巷的出口奔去。

她匆匆经过检验台,经过更衣室,在电梯门正要关上的一刻到了出口。很多没能挤上电梯的人急急地另找其它途径逃生 ,剩下摩尼克独自站在楼梯口。“我试着开门,可怎么也打不开,所以我以为是我力气不够大,”她回忆。“所以我招呼大家说,‘姑娘们,门在这边啊!’她们呼啦一下跑来很多人。”她们将她推搡到一边。

被推搡到一边反而救了她,因为接下来她能记起的就是电梯又上来了,开门的时候摩尼克就站在电梯门前。她“一下就冲了进去。”后面很快跟着冲进大批的人来,将她挤得脸紧紧贴在电梯靠里的壁上,动弹不得。但她毕竟得以生还。

这些不经意的细节一再决定着谁生谁死。就拿麦克斯•霍奇菲尔德(Max Hochfield)的例子来说吧。他是个16岁的新移民,当时刚来纽约与姐姐及父母团聚不久。事发几年后,麦克斯把他的故事讲给了作家列昂•斯坦因。他说他母亲想让他做个水管工——她觉得这才是男人干的活儿——但他父亲觉得操作缝纫机是个好差事。那时麦克斯的姐姐埃斯特已经在三角工厂干了三年,感觉挺好。于是,在火灾发生三个月之前,埃塞尔帮弟弟在三角工厂找了份工作。

埃斯特那时正在恋爱并且刚刚订婚。在火灾前几天刚刚举办了订婚的仪式,热闹了一个通宵。次日,姐弟俩都觉得疲惫不堪不能上班。隔天再来到三角工厂时,他们看到他们原来所在的8楼缝纫机台重新进行了布局,他们被安排到了9楼。麦克斯的新座位很幸运地靠近格林街出口一侧,更幸运的是下班时没有因为人找他有事而拖延离开。下班时间刚到,麦克斯就从挂钩上一把摘下外套,飞速穿门而过。他还没来得及意识到发生火灾时就已经下到了8楼,又往下走,这时他想起埃斯特还在楼上没下来。但这时再往回走已经晚了。

相形之下,艾瑟(Ether)就很不走运。几个朋友及她的未婚夫跟她约好在工厂外碰头一起出去消遣。所以她没和弟弟一起走。她去了更衣室,在那里跟人说笑着、打扮着。

一片恐慌 。

“是的,到处是哭叫声,”在三角工厂有两年工作经验的操作员玛丽•巴谢里(Mary Bucelli)说。逃生时眼前的一切都变得模糊,一阵风起,浓烟更烈,飞舞的灰烬与尖叫声交汇。事后回忆当时的种种,她在哪里、做了什么,这些对玛丽•巴谢里成了一件难事。“我也说不清楚,因为当时推来搡去,争先恐后,我推开人也被人推开,”玛丽•巴谢里提到她的工友们时说,“不管谁在我前面还是后面,我不由分说,推开她们,我一心只为自己逃命… …”

“在那种时刻,一切都乱套了,你必须知道你什么也看不见,”她解释说。“你看到很多东西,但你什么也分辨不清。人已经吓得六神无主,分不清东南西北,根本分辨不清任何东西。”

丽娜•雅乐(Lena Yaller)还记得,她听到那火警时还以为是个玩笑——但接着就从格林街一侧的窗口看见了火。在一、两分钟之内,“我看见检验台起火了。”她跑进了更衣室,再出来时眼前已挤满了惊慌失措的女工们。她们的哭嚎声令人晕眩:“我分辨不出她们都在说什么,各种语言… …各说各的。浓烟弥漫,有些人在喊叫着自己孩子的名字。”

越来越热,越来越暗。“我感到头晕,什么也看不清楚,”玛丽•巴谢里说。她踩着一张着火的检验台,从窗户出去钻进消防通道。推啊挤啊,她滑下窄窄的通道。紧随其后的是亚伯•戈登(Abe Gordon),这个精明的小伙子刚进厂时干的活儿是钉扣子,但他看上了负责缝纫机运营的机械工的工作,于是心向往之,节衣缩食省下12美元——这不是个小数字,相当于钉扣子工一个星期的工资——买了一副表链送给机械工的工头。这一招见了效:戈登得到了一份看管传送带的工作,这就往他的目标迈进了一步。这份工作是 确保缝纫机与供电飞轮的连接。传送带一出问题,缝纫机就不能工作了,这时戈登就要钻到工作台下面——不能打扰其他正在缝纫台工作的人——更换传送带。

亚伯•戈登一进入消防通道,就发觉这是个危险的所在,拥挤而又不堪一击,而且很靠近火势。于是他到6楼时竭力从窗口钻了回去。“我刚迈进一只脚就听到一声巨响,”几年后他这样告诉列昂•斯坦因。然后,“我周围的人纷纷掉下去,四周一片哭喊。消防通道塌了。”

艾什大厦的消防通道的构思和设计都很糟糕,建造也粗糙至极。问题首先出在从10楼阳台伸向天台的鹅颈一样的悬梯上。它又长又细,而且那高度足以让伐木工也感到紧张。在通道的另一端,向下的尽头,是截断在地下室天窗之上的一条死路——这是个很明显的错误,早在设计图纸阶段就被相关市政官员指出来过。当时建筑师答应会改成一个理想的落脚点,但并没那么做,而市府方面也没有跟进。在危危乎的通道顶端与此路不通的终点之间,是各层阳台之间相连接的窄梯,而最危险的还是从各窗口通往消防通道的金属板。这些板子是向外伸出的,而又没有叠好挂在外墙上,因此随时会伸出去阻塞通道。

这便是当亚伯•戈登在从8楼下到6楼的瞬间所遇到的状况。从一个阳台伸出的滑板就像在行驶途中打开的车门。更糟的是,用于在墙上固定滑板的铁条滑到了阳台之间,令滑板成了一堵锁死的门。消防通道最终封住了。在平时万事大吉、时间允许的时候,随便什么人都可以从容地将松动的铁条撬起来,然后将它折叠,收回原位挂在墙上。但眼下火烧眉毛,哪里顾得上?越来越多吓得魂飞魄散的工人从9楼窗台挤出身来,人压人地在阻塞的滑板后面堆起来 ,充塞了8楼和9楼之间的悬梯。后到一步的逃生者开始转向天台而去。但10楼的滑板也打开了,卡在了鹅颈般的梯子上。逃生者上天无路入地无门,只有大火恣意蔓延,正一步步逼近消防通道。无路可逃的人们忍受着烈火的炙烤,不出多一会儿,他们就将被活活烧死。

就在这一刻,那弱不禁风的消防通道开始咯咯吱吱地变形、扭曲,将它承载的一堆人一股脑甩脱,丢进了黑暗的烟尘中。有些人摔破天窗之后掉进了地下室。还有些人掉下去之后被通道底部的尖利的铁栏杆刺死。另外一些人掉下时已经烧着了,掉下去之后又引燃了艾什大厦的地下室。“看上去就像丢出窗外的一堆垃圾,”邻近大厦一家帽子工厂的雇主说。他透过所在大厦靠近消防通道的窗口看到了这一幕;更惨的不仅是看到,而且还听到一切。“我希望我再也不会听到那样的声音。”

当消防队的大队长爱德华•沃茨于4:47抵达现场,也就是火警响起两分钟之后,他在8楼看到火已经烧遍全层。他还看到“9楼的西墙也有烧着的迹象。”那是西墙角检验台上燃起的火所致。糟糕至极的是,他还看到9楼沿华盛顿巷一侧的窗口“挤满了人。”沃茨下令代号Co. 13的消防车对准大厦的顶层不停喷水。“水在125磅的压力下喷射出来,”沃茨后来证实,这个压力足以让水上到十层高度。这么做是为了“冷却温度,”沃茨表示,“为了防止人们… …跳下来。向着楼顶四周喷水大约2分钟。”这位消防大队长想让打算跳楼的人们镇静下来,尽管他意识到自己已无能为力。

随即 ,一个男子从最靠近华盛顿广场的窗口跳出来,重重地摔在地上。沃茨回忆说:“他这一跳,明显刺激了其他人也跃跃欲试。”

时值4:50。在楼里,耶塔•卢比茨正冒险往格林街方向的出口奔去。而消防员正登上8楼,打开水管对准了熊熊烈火。在通风井里,消防通道如聋子的耳朵,已经扭曲变形,完全废掉。通往华盛顿巷的门还是锁着。塞谬尔•莱温(Samuel Levine)是唯一下了格林街楼梯的人,他浑身烧伤,连滚带爬地倒在了第三层的楼梯口。

所有生路都已几乎穷尽。到火灾第11分钟时——对于9楼是第6分钟的恶梦——只剩下两条逃生的路径了,而且也只有30秒、60秒最多90秒的时间。这时要想活着出来就得当机立断、动作麻利,并且还要有点运气。这是稍纵即逝的瞬间。

其中一条路是华盛顿巷的电梯。警铃大作时,两名电梯操作员齐托和莫提拉罗正坐在电梯里面等下班的工人。他们先是吓了一跳,然后听见头顶上面一片嘈杂之声,接着是玻璃打碎的声音,随之喊叫声依稀可辨:“火!”在这混乱状态下,很难再分辨得清电梯在什么时候停靠了哪一层,但似乎首先停在了8楼,救下满满一梯的人,然后升上到管理层所在的10楼。齐托记得一共升到10楼两次——但第二次开门时已经人去楼空,他们能去的就是9楼。

他们第一次停靠在9楼的时候,楼层里已冒着零星的火苗,那时大约是4:46或4:47。但这两位勇敢的操作员又再上去两、三次,过8楼时没停下,因为那一层的火已经几乎可以触摸到。每个电梯能容纳不过十几人,在最后一次升上去时,电梯里挤进了成倍的人。在此期间 ,齐托和莫提拉罗救出大约150人甚至更多——差不多是所有生还者中的一半。