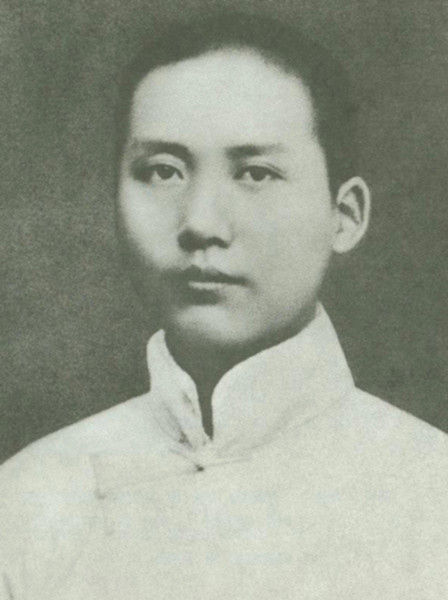

青年毛泽东

(文/杨奎松)

当今世界上的国家五花八门,许多古老民族裂变成为不同的国家,许多文化信仰及历史差异很大的族群却又结成为同一个国家。这里面的原因很明显,因为现代资本主义条件下所生成的国家不同于古代国家的一个重要关键,就在于它们大都受到欧洲启蒙思想的影响,并且是以自由、平等和权利观念为依托的。而欧洲启蒙思想的一个重要观点,就是“人是目的”,国家只是为了人的自由和幸福而存在。

辛亥革命后的中国依旧处在一个重新建国的过程中。一方面,革命、动乱、分裂和战争此起彼伏;一方面,具有新兴资本主义性质的新型市民社会开始产生,国人权利意识和国家意识同时生长,不可避免会带来社会震荡。最典型的就是“五四”新文化运动的启蒙之旅,与“五四”爱国运动的激情碰撞。社会上两股思潮,一个主张人权至上,一个宣扬国权至上,两种观念明显地打起架来了。相信古老中国必须要像西方一样经历一场思想启蒙才有出路的李泽厚先生,即不无遗憾地对后来的结果表示惋惜。用他的话来说:“救亡压倒了启蒙”,应走的路没有走成。

但考诸史实,“五四”新文化运动的作用并没有随着“五四”爱国运动的骤起就失去了其影响力。恰恰相反,对列强欺凌的不满,反而把部分中国思想舆论界和青年学生进一步推向了一种更激进的非民族主义、非国家主义的理想诉求。只要检索一下1919年初至1922年初的两三年中全国200多种主要报纸杂志和学生刊物,就可以很清楚地发现,紧随新文化运动而来的,并不是新的民族主义、国家主义,抑或爱国主义的思想高扬,反而是新一波批判资本主义、主张社会主义,乃至鼓吹无政府互助主义的思想传播热潮的到来。对于相当多的有知识的国人而言,新文化运动所鼓吹的普遍人权、自由、平等的观念,已经开始衍生出超国家、超民族的更激进的版本——“四海之内皆兄弟”。

当然,由于依旧生长在传统社会里的国人在不长的时间里受到了各种新思想的冲击,人们头脑中不免塞满了各色各样的东西。他们对现实问题的言论主张,亦不免会表现得东顾西盼,甚至常常会在转瞬之间便“以今日之我否定昨日之我”。要了解当年人们思想活跃多变的情况,我们不妨拿当时刚过了35岁的毛泽东的思想激变来做一番考察。

1919年7月14日,像当时各地许多亢奋的青年学子一样,在长沙的毛泽东也创办了一份杂志,叫《湘江评论》。他在创刊宣言中一上来就公开表示赞同“世界革命”和“人类解放”,声称:“自‘世界革命’的呼声大倡,‘人类解放’的运动猛进……这种潮流,任是什么力量,不能阻住;任是什么人物,不能不受他的软化。”各种改革,一言以蔽之,就是要打倒强权。惟打倒的方法,则必须是温和的。因为,“(一)我们承认强权者都是人,都是我们的同类。滥用强权,是他们不自觉的误谬与不幸,是旧社会旧思想传染他们遗害他们。(二)用强权打倒强权,结果仍然得到强权。不但自相矛盾,而且毫无效力。”所以,我们“主张群众联合,向强权者为持续的‘忠告运动’,实行‘呼声革命’——面包的呼声、自由的呼声、平等的呼声——‘无血革命’。不主张起大扰乱,行那没效果的‘炸弹革命’‘有血革命’。

如何实现大联合并推动忠告运动、呼声革命呢?毛泽东紧接着连载了一篇题为《民众的大联合》的长文,详细阐述自己的主张。他说,改造的方法非民众大联合不可。但“大联合必从小联合入手”,各行各业先行各自组织起来,时机一到,携手同归,即可“一齐化成了抵抗贵族和资本家的健将”。他不忘提醒读者,一方面要相信民众大联合的奇幻效用,如“俄罗斯的貔貅十万,忽然将鹫旗易了红旗”;一方面要明白,学俄国不要学马克思一派人“‘以其人之道还治其人之身’的办法”,去同强权者“拼命的倒担”;应该要学无政府主义首领克鲁泡特金,讲助人而不害人。贵族、资本家只要回心向善,就不必杀他。他认为:“这派人的意思,更广、更深远。他们要联合地球做一国,联合人类做一家,和乐亲善……共臻盛世。”

这个时候的毛泽东,明显是力主温和改良的胡适的热心追随者,常向胡适求教。胡适提倡社会改造要从一点一滴做起,因此要多研究问题,少谈论主义,毛很快响应,并在长沙组织了“问题研究会”。他拟就的研究章程,一下子就罗列了70多个需要研究的重要问题。他也确实相信,那么多的国际问题、国内问题,尤其是众多涉及婚姻制度、家庭制度、国家制度等应否废弃,联邦制应否施行的大问题,不去潜心研究,就想要改造中国与世界,怕只能如盲人摸象,不知如何做起。

1936年,毛泽东在陕北告诉美国记者斯诺说,这个时候的他头脑中还只是一个大杂烩,“模糊地景仰‘十九世纪民主主义’、乌托邦主义和旧式的自由主义”,并倾向于社会主义、无政府主义。他没有提到的是,受过30年传统文化的熏陶,他这时固然已经开始倾向于“四海同胞主义”,情感中却还多少抱有某种民族主义的情愫。在《民众的大联合》一文的最后,他曾写下这样一段自视为“怪话”的话,称:“我们中华民族原有伟大的能力,压迫愈深,反动愈大,蓄之既久,其发必速。我敢说一怪话,他日中华民族的改革,将较任何民族为彻底;中华民族的社会,将较任何民族为光明;中华民族的大联合,将较任何地域任何民族而先告成功!”

“我敢说一句怪话”,这透露出毛泽东也多少意识到,这样一种表述和他景仰的西方的种种主义,特别是他再三提到的克鲁泡特金“更广、更深远”的主张,多少有那么一点不合调。也正因为如此,半年多之后,他就不再相信自己所说的那个大中华的好处了。

1919年12月,毛泽东积极投身到湖南各界驱逐都督张敬尧的请愿活动中,也因此开始意识到,在中国现状下,湖南问题不可能得到切实的解决。他写信给曾在长沙一师做过他老师的黎锦熙说:湖南的问题除非将来局势改变,湖南变成美国的一州或德国的一邦,有独立的创设权,否则就只有等待中国问题之“根本解决”时才有解决的可能。现在“这样支支节节的向老虎口里讨碎肉”,是解决不了多少问题的。

半年后,张敬尧终于被逼离了湖南。毛泽东改造湖南的政治主张也基本成型,因而当即发表文章,提出“湖南的事,应由全体湖南人民自决之”,并声言,“不论是湖南人或非湖南人,凡是立意妨害湖南全体人民自决的,自然都是湖南的仇敌。”

湖南为什么非实行自决不可?毛随即在上海《申报》发表长文解释说:第一,“中国四千年来之政治,皆空架子、大规模、大办法。结果外强中干、上实下虚,上冠冕堂皇,下无聊腐败。”第二,“民国成立以来,名士伟人大闹其宪法国会、总统制、内阁制,结果只有愈闹愈糟。何者?建层楼于沙渚,不待建成而楼已倒矣。”“以现状观察,中国二十年内无望民治之总建设。”故救湖南,惟湖南人耳。“非湖南人和在湖南地域无正当职业之人,不得与闻湖南事。”如“湖南自决自治”,能“自处如一百年前北美诸州中之一州,自办教育、自兴产业、自筑铁路、汽车路,充分发挥湖南人民之精神”,必可“造一种湖南文明于湖南领域以内”。

提出湖南自决,自不免会引发要不要独立建国的讨论。9月3日,毛泽东撰长文承认他相信应该“反对‘大中华民国’,主张‘湖南共和国’”。其理由是:中国“号称共和民国,没有几个懂得‘甚么是共和’的国民,四万万人至少有三万万九千万不晓得写信看报,全国没有一条自主的铁路,不能办邮政,不能驾‘洋船’,不能经理食盐。十八省中像湖南、四川、广东、福建、浙江、湖北一类的省,通变成被征服省,屡践他人的马蹄,受害无极。这些果都是谁之罪呢?我敢说,是帝国之罪,是大国之罪,是‘在世界能够争存的国家必定是大国家’一种谬论的罪。”第一次世界大战过后,“现在我们知道,世界的大国多半瓦解了。”并且,“知道全国的总建设在一个(时)期内完全无望,最好办法是索性不谋总建设,索性分裂去谋各省的分建设,实行‘各省人民自决主义’”。他明确宣称:中国“二十二行省、三特区、两藩地,合共二十七个地方,最好分为二十七国”。

为了推动湖南人觉悟,自决并建国,毛泽东在不到两个月的时间里先后发表了十几篇文章,大谈湖南及湖南人种种优越却受大中国之累不能发展发达之苦。在他看来,现今之国家,本为人民而存在,但能有益于一地之人民,当地之人民自有自治自决之理由。故要不要单独立国并不重要,最重要的是要建设一个“湖南人所欲的湖南”。

20世纪20年代前后将近十年左右的时间里,不仅湖南,全国众多省份都掀起过要求自治甚或自决的政治风潮,史称“联省自治”运动。但有此主张者多半并未走到要求独立建国的程度上去,也因此,此一运动终未能改变当时南北两个中央政权主导下的统一国家的政治大势。毛虽再三撰文,公开声言“反对统一”,但响应者寥寥。具体到湖南省,围绕着谁来主导自治或自决,以及人民应享何种权利等问题,他们一派青年的意见,也不可避免地与主政的军政强人及中上层士绅的意志扞格冲突。进入11月下旬,毛泽东已经渐渐看出自己的主张和努力,起不了什么作用了。

11月25日,毛泽东在写给朋友的信中承认自己的努力已告失败。在他看来,“湖南人脑筋不清晰,无理想,无远计,几个月来,已看透了。政治界暮气已深,腐败已甚,政治改良一途,可谓绝无希望。”因此,他忿忿地表示说:今后“吾人惟有不理一切,另辟道路,另造环境一法”了。

五天后,毛泽东就认定了他的新主张。他写长信给留法的湖南新民学会的会友们,宣布自己将彻底摒弃爱国主义,转向主张“世界主义”的社会主义。他写道:我们的会务进行方针是“改造中国与世界”。他断言:“这种世界主义,就是四海同胞主义,就是愿意自己好也愿意别人好的主义,也就是所谓社会主义。凡是社会主义,都是国际的,都是不应该带有爱国的色彩的。”据此,他主张放眼世界,以助人解放为业,称:“我以为固应该有人在中国做事,更应该有人在世界做事,如帮助俄国完成他的社会革命;帮助朝鲜独立;帮助南洋独立;帮助蒙古、新疆、西藏、青海自治自决,都是很要紧的。”

从毛泽东这一段思想激变的过程不难看出,“五四”时代的中国青年知识分子,事实上许多并没有因思想启蒙运动的中断就转向了民族主义、国家主义。在世界社会主义运动迅猛兴起的大背景下,他们中,乃至在部分教授学者中,不少人甚至对救亡也开始抱有与一般民族主义者完全不同的看法。中国共产党这时的诞生,很大程度就与这样一种历史背景有密切的关系。