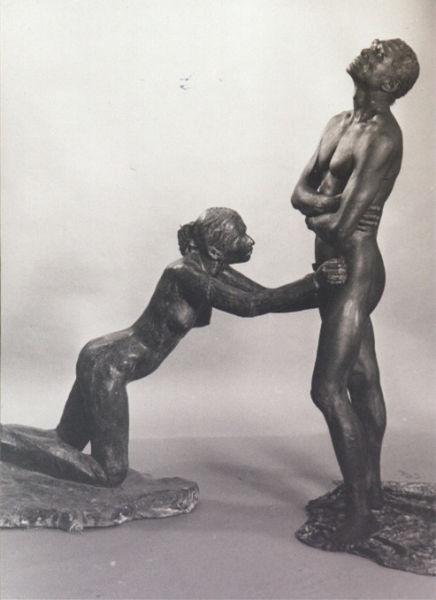

王德顺活雕塑作品《哀求的女人》之一

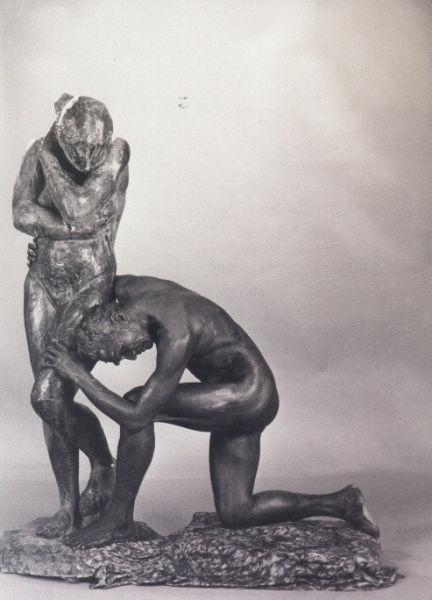

王德顺活雕塑作品《苦难的爱情—亚当与夏娃的故事》之一

2015年3月25日79岁的王德顺走上中国国际时装周的T台

2015年3月25日79岁的王德顺走上中国国际时装周的T台本文摘自《活雕塑——王德顺和他的形体艺术》,人民美术出版社

什么是“活雕塑”?雕塑家在创作一个人物时,要把这个人的思想感情、性格特征凝练在一个特定形态之中,这一形态蕴含着许多情感。“活雕塑”这个艺术形式就是用一种独特的手段来阐释作品的内涵—它是通过演员的身体与雕像的组合产生一个新的组合雕塑,进而把雕像所包含的丰富的内在情感一个一个地揭示出来,一层一层地展现在观众面前,就像看连环画一样,让观众一幕一幕地欣赏,从中看出一个完整的故事。这就是“活雕塑”的功能,是“活雕塑”独特的叙事方法。雕塑的“复活”是雕像在观众心中的“活”。

每当我演完一场“活雕塑”,常常会有观众问我:“那个雕像后边是不是有人在转动它?”我说:“没有!”北京人艺导演夏淳先生说:“通过你的表演,你把雕像带活了。”“雕塑复活”是一种错觉或说幻觉,在美学上这叫做“共鸣”,你和雕像产生了同一种情感,便产生了“共鸣”。在美学中这叫“内模仿”。当你在内心模仿别人的情感时,就会产生快感,这就是最纯粹的对美的欣赏和感受。有一个很奇怪的现象:每当我和雕塑同台演出时,有些观众注意力并不在我身上。当我和女性雕像组合成一对热恋中的情人动态时,观众会为这个女性雕像感到一种美好甜蜜的情怀,而当我和这个雕像组合成一对将要痛苦分手的情人时,观众又为这女性雕像感到一阵阵的伤感与哀叹!观众们站在雕像的立场上,体验着雕像的情感变化,所以他们才会觉得雕像有感情、有思想,甚至觉得雕像是活的。这就是“活雕塑”这个艺术形式给予观众的特殊感受。

1993年 日记

活雕塑进入排练

1993年11月12日,活雕塑进入排练,十几天的时间就排出来了。20号前后,遒遒从瑞典回来,看了我和“夏娃”的连排,激动得流下眼泪。她一直在看“夏娃”,而没有太注意我,我只是个陪衬。她看照片时觉得很好,但是没有想到表演出来会比照片好这么多,太叫人感动了。她说她现在一闭眼就看到亚当从背后抱住夏娃那个动作,娟设计这个动作为性爱动作,遒遒感觉是生死之恋。遒遒的感受使我信心十足,此前我心里总是没底。我太相信遒遒的直觉了,遒遒的直觉不仅确立了我成功的信念,也使我更进一步感受到我和雕像之间的关系。雕塑家创造雕像是把一个人物的各种复杂的心态雕刻在一个凝固的造型之中,观者可从这一个造型中去体味各种情感,由于观者的心态不同,所以获得的感受也就各异。因此欣赏雕塑作品常常有着多意性的解释。

活人和雕像组合是根据雕像的动态和我们对雕塑的理解而进行的再创造,这种创造必须是得体的、合适的、恰如其分的,否则人们会产生多余之感—看你干吗?当我和雕像组合时,观众从我的动态中去观察雕像的动态情感,此时雕塑的动态情感已被明确化、显明化,就是说复杂的情感提炼出一个和我的动态相适应的情感出来。比如说“夏娃”的情感,可能有羞涩、悔恨、痛苦和恐惧等,当我的动态是个玩童的挑逗,那么夏娃便呈现出单纯的羞涩感;当我拉她走向人间时,她便呈现出痛苦和恐惧之感,当然这情感的变化是靠观众联想而完成的。又比如《哀求的女人》,她是以哀求的情感为主要动态。当我昂首无情地对待她时,“哀求的女人”即呈现出强烈的乞求之态;而当我俯身跪在她面前时,她便呈现出母性抚慰和家人的悔悟与忏悔。赋予凝固的雕像以新生命,这是我们进入罗丹艺术空间所要探索的奥秘。

由于活人动态的改变使凝固的雕像情感内涵发生了明显的改变,雕像情感的不断改变,立即给观众一个雕像“复活”的幻觉。观众的视点总是在雕像上,活人只是个陪衬,仅仅是个情感的动态引发者。“复活”雕像就是我们的追求。赋予凝固的雕像以新生命,这是我们进入罗丹艺术空间所要探索的奥秘。活雕塑的情节性与独立性排练开始并没有想到它的情节性,有人说应当排出情节性,娟还在犹豫不决。11月17 日,音乐编创来看了之后说,看出了情节,甚至是故事,说这是绝版的艺术品,只有王老师能演,不可取代。

之后娟有意识地向连续性和情节性发展。“哀求的女人”就从男人追求女人,然后冷漠,然后抛弃,然后离走和去而返回……遒遒二十来号回来,要求情节性更强,更改了几个动作,但却产生了连环画的感觉,中间间隔太小了,观众便顺着情节走下去,没有了想象的空间。最后我们还是采取了大间隔,既有情节性又有独立性,既有导向又有独立思考的余地。《南华晨报》抢了头条11月28日,小鲁把《南华晨报》的记者领到亚太采访之后说要在29 日发消息,我们当即制止,告诉他们最早要在2日早晨发。我们想2日早晨即使官方知道了,制止也来不及了,12 月2 日下午2 点就开展了。当天晚上我又给小鲁打电话,叮嘱他一定不要给记者照片,最早也要1 日再给。结果30 日早晨,法新社记者打来电话,告诉我《南华晨报》发了消息。娟说:“白板就从这里开始,也许明天就来人制止了。”我顿时不安起来,就担心谁知道这事就完了,“白板”了。谢天谢地南报记者没有给我们带来严重的后果。12月2日,展览如期举办了。

惊弓之鸟,心有余悸

这几天我们每天都担心,万一某个领导通过某种途径得知此事过问下来,刘迅稍一犹豫,我们这事就“白板”了。因此我们每走一步都感到下一步是空的,白忙活一气。原定29 日晚上灯光、雕像都进剧场,可是借的车出了问题,29日晚没拉成。王贵30日早晨9点多钟打来电话,要跟我说话。娟说:“你跟我说吧!德顺睡觉呢。”他问为什么昨晚上没有进剧场,娟说车出了问题。王贵问:“没有别的问题吗?我一宿没有睡好觉,担心出问题。”娟说王贵真是吓怕了,说话声都变了。其实我们都害怕会出现什么问题,不是怕别的,只要能展出,我们什么都不怕。

30日,我们终于装台了,曹其钧先生从法国专程赶来,参加活雕塑展,我们一边工作他一边开始录像。第一次演出差点挤黄了!1993年12月1日,活雕塑彩排,我心里又平静又兴奋。我已有了充分的准备,因此没有慌乱之感,所以平静又自信,想到今晚要见观众了就特别兴奋,跃跃欲试,成功就在前面等着我。3点钟开始化妆,5点钟前后记者们开始入场了,他们个个悠然进入国际艺苑艺术沙龙,一看见我的造型顿时都改变了节奏,立即操起了相机始拍照。1日这天晚上就是专给记者照相、电视台录像的。6点钟,沙龙的室内已经满员了。中央电视台导演陈虻带了几个人来,随后北京电视台国际部也来了……开演之前,人们拥挤不堪,新闻记者只顾抢新闻,旁若无人地走来挤去。

娟开始维持秩序,怎么维持我没有听见,只听后来鸭子学娟:“乡亲们哪乡亲们……”可见当时的情调了。终于起了音乐,人们一片肃静,序曲中间揭幕。幕一揭开,只听观众哇的一声,蜂拥而至,挤到《永恒的春天》雕像前,随即照相机咔嚓声响成一片。三四十人的记者群不顾一切地向前挤着,后面观众不时传出:“坐下!不要用闪光灯,谁用闪光灯?”在观众的叫喊声中记者不得不蹲下来、跪下来,甚至躺在我的脚下拍。童童换景期间被地上洒满的胶卷盒滑倒在地。一个记者说,好久没有这么大的激情拍照了。一个小时的演出结束了,记者围着我问了许多问题,又跟着我拍照。我换衣服拍,擦手拍,甚至上厕所也跟着两三个记者拍。一家人上台接受中央电视台的采访,刘迅讲了话,我们表示感谢!气氛实在是太好了,多少年没有这么热烈的场面了,又一次得到了满足,又一次感到成功的喜悦。八年前来到北京是我们走的第一步,八年后我们又迈出了一步,这是奇特而艰难的一步。

12月2日“活雕塑”正式演出比起第一场演出,这是一场十分文明而安静的演出,观众层次也比较高级,法国、意大利的文化参赞及文化专员和罗马尼亚大使夫人等外国友人出席,国内名人有钱绍武、王贵、夏淳夫妇、林克欢夫妇、童道明、刘厚生、丁扬忠、赵有亮、成方圆……演出是那么安静,偶尔听到一两声相机的拍照声(尽管宣布了今天不准拍照)。每一章结束,观众掌声都十分热烈,不像昨天大家都腾不出手来鼓掌。罗明夫人说:“舞蹈要用很多的动作表达一些情感激动人心,而你只用一个动作就能激动人心,这是多么奇怪,多么大的震撼力呀!我一直感到我要哭出来。”成方圆说:“我很激动,你总是和别人想得不一样!”夏淳竖起大拇指:“你们出成绩不奇怪,你们对艺术执著的追求必定有成果。我祝贺你们,将来你们还会出成绩。”刘华说:“我感动得直想哭,舞台上的戏和你们生活的现实,两条线同时在我脑海里交替出现。你们太伟大了,太伟大了!”演出结束了,每个人都深情地和我握手,我用大条布包着手和每一个人握手。

座谈会上各位专家都发了言,给了很高的评价。遒遒领我们去天伦王朝大酒店庆祝了一番,泰国饭菜很好吃,但是太贵了,我们四口这一顿花了六百多元,可能是我们自己花钱吃饭最贵的一顿了。那高兴劲儿,似乎这一家人要永远死守在一起了。我们谈论着八年前中国戏剧家协会推荐演出造型哑剧之夜,我们带领叶师傅去东四小饭馆吃的饺,给叶师傅买了几两熟肉,一共花了七八块钱,无限感慨。演出结束后召开座谈会,会议还没开始时,我对遒遒说:“没白板!”夏淳不明什么话。我说:“有个电影剧本叫《白板》,说的是打麻将,一切都齐了就差一张牌,结果上来个白板,前功尽弃,什么也没有了。最近我们一直在提醒自己要加小心,千万别因为一点什么事把我们策划了好几个月的活动弄砸了。”今天终于成功地演出了,结束后的第一句话是“没白板”,我感觉好像一块大石落地一样。几个月以来,我总觉得一定要成功,一定要办成,一定能成,决不退缩。可是从我的感情上总觉得这是一个幻想,这是个目标,谁会让我办成这样的事呢?不相信自己,不相信别人,是在梦里的感觉,演出结束后我才从梦里醒来—梦已成真,真的!这是真的 ,“没白板” !