最重要的是——阿伦特面对真理的诚实和勇气,并在此基础上毕生践行公民精神。这种素养是海德格尔从一开始就不具备的。

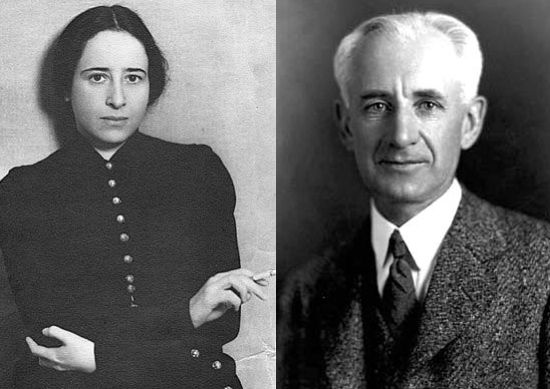

汉娜·阿伦特(左) 海德格尔

汉娜·阿伦特(左) 海德格尔作者:萧瀚

深谙爱情的法国小说家巴尔扎克说:“真正伟大的爱情就像文学杰作一样不同寻常。”这句话用来描述德国思想家汉娜·阿伦特与她的老师马丁·海德格尔的恋情,再恰当不过。两位持不同观念的思想者之间保持终生的独特爱情,牵涉到哲学、政治、种族等诸多方面。

1928年,当意识到海德格尔即将离自己远去之际,年仅22岁的阿伦特在4月28日的信中说道:“你给我指引的道路,远比我想象的要漫长和艰辛,我将为此耗去经久的人生……”

沉浸在爱情即将逝去的忧伤之中,阿伦特不可能预计到自己的未来之路与海德格尔指明的并非同一条道路:她是犹太人,而海德格尔加入了纳粹。但这还不是最重要的,最重要的是——阿伦特面对真理的诚实和勇气,并在此基础上毕生践行公民精神。这种素养是海德格尔从一开始就不具备的。

“恶之庸常”的提出

作为20世纪最杰出的政治哲学家之一,阿伦特同时也是个杰出的伦理学家。她提出“恶之庸常”——极权政治下,人们附庸作恶,视作恶为常事,甚至视之为恪尽职守。这种恶很平庸,很日常化,在作恶者眼里,这些恶都不是恶,不但不是恶,还是一种美德。

这种现象其实早就引起阿伦特的注意与思考,1949年12月14日,她在欧洲旅行时就在给丈夫布鲁希尔的信中说:“德国人依靠终生的谎言和愚蠢在过活。”这句话的背景是离战后德国全民大反思还有十多年,那时候,还有许多纳粹或亲纳粹分子在战后新政权下如鱼得水,参与过各种纳粹恶行的普通德国民众也都认为自己是无辜的。

“我与你”,而不是“我与他”

阿伦特循着“恶之庸常”,找到了它的发生机制。如果说《极权主义的起源》是在制度与社会和历史文化角度寻找极权主义得以存在的根源,那么此后,阿伦特则以更具个体性的研究视角,挖掘极权主义制度之下,人们是如何从心理和伦理说服自己无奈接受甚至支持极权政治的。

阿伦特将关注点落实到具体每个人,而不是抽象的概念,或者同样抽象的集体。在1963年7月20日,阿伦特在给索勒姆的信中说:

“我这一生中从来没有爱过任何一个民族、任何一个集体——不爱德意志,不爱法兰西,不爱美利坚,不爱工人阶级,不爱这一切。我‘只’爱我的朋友,我所知道、所信仰的惟一一种爱,就是爱人。”

阿伦特的这一陈述,将人与世界的关系彻底表达为“对话关系”,一种马丁·布伯创立的“我与你”的关系,而不是“我与他”的关系。正因为如此,在震惊美国的小石城事件中,阿伦特以《反思小石城事件》一文,对联邦最高法院的判决提出一种伦理性质疑。它表达了这样一种忧虑:仅仅依靠威压来消灭差异是没有意义的,人的群体归属感并不能依靠法律来建立,而是依靠内心的真诚来建立,血统、种族等自然差异引发的冲突,得依靠文明本身来逐步解决,而不是依靠强制力来消灭。

阿伦特思考所及一个更深刻的问题是,政府权力是否因为目的是正当的,就可以为所欲为?即对权力本身的警惕是核心问题,如果今天因为目的的正当而忽视它,那么明天它就会借此机会消灭一切差异而强行达到一种人为的平等,而这种平等就是为消灭差异因而消灭丰富性的罪魁祸首。

个体思考与伦理觉醒是首要的

阿伦特关注的极权主义之下人的伦理生活和自由制度下人的伦理生活,存在着某种共性——即无论是邪恶制度还是善良制度下,人的个体思考与伦理觉醒都是首要的。1955年8月6日,阿伦特在给雅斯贝尔斯的信中说:“我已经真正爱上了这个世界。”她要写一本表达生活新感想的书。

这本书就是后来的《人的境况》,最初它被阿伦特取名为《爱这个世界》。在这本书里,阿伦特甩开了极权主义这一伦理桎梏,继续思考个体伦理责任与政治生活之间的关系问题。也就是说,即使是在一个自由制度之下,人的个体责任依然是第一位的。

阿伦特通过对人的复数性特征的描述,对行动的阐释,揭示了人类的最重要特质,即行动所具有的创造性和不可预知性,这种不可预知性最终被归结为人类政治生活的不可预知性。因此,当人类“对给定的人类存在的反叛”能力(例如原子弹的出现、人造卫星的发射成功等)越来越强,而负责任能力并没有相应提高时,阿伦特忧心如焚。

但是,她也对人类的创造性充满期待。因此,政治生活不能像工匠们对待制造艺术品的材料那样对待人类,而是需要通过一种参与式民主去激发每个人的内在良知,用“对话”、用每个人都被尊重地交流来开启新的民主共和政治,以激发每个人在思考中负责的新的伦理生活——只有这样的伦理生活,才能承载人类不断提高的创造力,不至于创造力反噬人类自身,成为毁灭力。

阿伦特踽踽独行于自己的小路而非海德格尔的林中路,从她绵长而弯曲的足迹中,或可找到关于自由悖论的答案:积极生活,爱这个世界——以责任和判断爱这个世界。这个“来自远方的姑娘”(语出席勒同名诗,阿伦特年轻时以此自称)做到了这一切,如诗里所写:

“她的来临带给人们喜悦,她带来了鲜花和果子,她的馈赠分给了每一个人。”

(选编自萧瀚《不爱这个世界或爱这个世界》)