1月19日晚,由北京德国文化中心·歌德学院和中国社会科学文献出版社共同主办的《阿伦特手册》新书发布会暨中德对话“实践生活——— 汉娜·阿伦特的政治思考”在Page One书店举行。

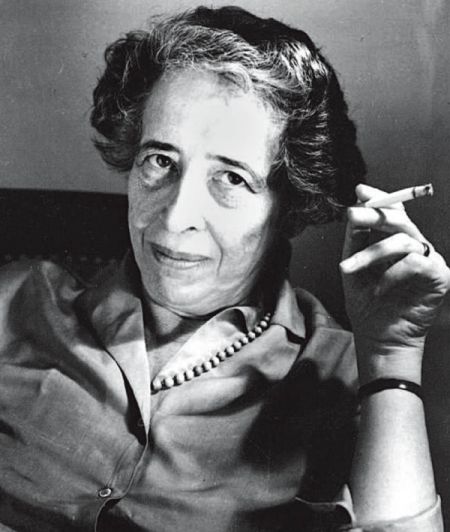

配图

配图《阿伦特手册》主编之一沃尔夫冈·霍尔教授应歌德学院之邀访华,与中国人民大学陈伟教授一起出席对谈,就阿伦特的生平、作品和政治思想展开讨论。

一部全面了解阿伦特的工具书

近年来,汉娜·阿伦特的名字在学界炙手可热。她的几部重要著作《极权主义的起源》、《耶路撒冷的艾希曼》、《实践生活》(又译《人的境况》)、《过去和未来之间》等接连在国内翻译出版。在2013年上海电影节以及“中国首届德国电影节”放映的电影《汉娜·阿伦特》亦受到极大关注。

在此基础上,歌德学院(中国)资助了由柏林政治学家沃尔夫冈·霍尔、贝恩德·海特尔和斯特凡妮·罗森姆勒共同主编的《阿伦特手册》的翻译工作。该书以工具书的体例,全面介绍阿伦特的作品,罗列其思想活动中的关键词,并阐释了阿伦特对后代哲学家的影响和对当今政治哲学议题的贡献。

“它像一个电话簿,按照阿伦特作品出版的先后顺序来排序。每部作品前面有一篇总结,后面还有一些思想关联,比如她提到的某些想法来自某位前辈哲学家或社会学家,或者来自同时期的某位政治学者。同时对阿伦特重新定义的概念按照字母顺序进行了梳理,尤其对一些成对概念加以区分,比如‘权力’和‘暴力’,‘劳动’与‘行为’、‘政治’与‘社会’等等。”沃尔夫冈·霍尔告诉南都记者。

“这本书的作者总共有三十多位,他们都是关于阿伦特的专家,这些人不仅来自德国,还来自英国、法国、巴西、西班牙、美国。”霍尔表示,《阿伦特手册》在德国出版后反响甚好,他的学生也非常喜欢,认为此书对了解和学习阿伦特起到了帮助作用。

人可以获得“第二次出生”

汉娜·阿伦特1906年出生于汉诺威的犹太家庭,1924年开始在马堡大学哲学系就读,师从著名哲学家尼古拉·哈特曼和马丁·海德格尔。后来,海德格尔将她送到雅斯贝尔斯门下完成博士论文。1933年,她被迫离开纳粹德国,途经法国,最终于1941年抵达美国。她流亡十几年,直至1951年才获得美国国籍。

犹太女性身份,以及蹇舛的时代命运,造就了汉娜·阿伦特这样一位出色的思想家。谈到汉娜·阿伦特在海德格尔处获得的思想资源,霍尔表示,在海德格尔那里,思考是一种有生命力的行为,他将这种思索模式传递给了自己的学生。针对古典哲学家“沉思”的传统,汉娜·阿伦特提出“积极生活”的概念,认为哲学家不应闭门造车,而应该作为公民,积极地思考与评论公共事务。

陈伟教授认为,汉娜·阿伦特的“公民”概念,和中国古谚里所说“天下兴亡、匹夫有责”略有相似之处。对阿伦特来说,人有两次出生,第一次是生理意义上的出生,参与政治生活、获得政治判断则是人的“第二次出生”。

纵观汉娜·阿伦特的一生和其学术著作,无论是救援从西班牙内战逃出的难民,还是以《纽约客》特派记者身份参与阿道夫·艾希曼的审判,或是她对教育、流行文化、新兴科技等当代现象的反思,都体现了她对“行为”的热爱:哲学家未必要以行动去“改变”什么,但他有责任对当代事务做出思考和判断。因此,“政治不是产生在书桌前的好思想”,政治是每个合格公民的生活方式。

对话

沃尔夫冈·霍尔:行动是思索的前提

南都:你是从什么时候开始研究阿伦特的?她最吸引你的是什么?

沃尔夫冈·霍尔:我在上世纪80年代开始研究汉娜·阿伦特。接触到阿伦特是出于偶然。当时,我受一家杂志委托,把一篇文章从法语翻译成德语。在这篇文章里,有一条引言出自阿伦特的《极权主义的起源》一书。为了翻译的方便,我找来德文的原版。在读了阿伦特的德文原著之后,我感到非常讶异。在上世纪80年代,已经没有多少人关注汉娜·阿伦特。但是在60年代的时候,阿伦特的著作曾经引起过很大的轰动,特别是她的《耶路撒冷的艾希曼》。时值上世纪80年代马克思主义遭遇了危机,特别是在左派的运动当中。我发现,阿伦特对很多概念的解读,和普遍意义上的、从马克思主义出发的解读是不一样的。

对我来说,阿伦特最大的吸引力在于她的写作风格是对话性的,不像社会学著作那样抽象,而是在对话当中来讲解她自己的观点。对读者来说,那是一种非常愉快的阅读体验和冒险。

南都:你在讲座里说到阿伦特对概念重新定义。她对“政治”这一概念的定义和经典哲学、政治学里的定义有何不同?

沃尔夫冈·霍尔:在传统当中,政治的概念被定义为一种权力斗争,或者是争取成为大多数的斗争。但在阿伦特那里,政治是在公共领域内的一种行动,而且这种行动本身对于个人世界观的养成有重要意义。公民要有自己的观点,也接受别人有其他不同的观点,这代表了一种多元化和多样性。阿伦特认为,不同的观点越多,我们的世界就越丰富。

在传统政治当中,社会的上层和下层有非常严格的区分,分为统治者和被统治者。阿伦特把社会的定义恢复到古老的希腊城邦政治的起源,我们的社会是一个水平状态分布的结构,它不再通过少数的统治者来治理,而是由公民自发治理。阿伦特强调的是,在一个现代社会,公民要有自我管理的能力。

南都:你在国际汉娜·阿伦特政治思想网络杂志(hannarendt.net)担任编辑工作,请讲讲这个杂志的情况,它是怎样实现对阿伦特政治思想研究的分享和交流的?迄今为止发布了哪些比较突出的研究成果?

沃尔夫冈·霍尔:这个网站是上世纪90年代我和几位同事一起创办的。当时我们发现,在各种各样的研讨会上,出现了愈来愈多关于阿伦特的文章。我们希望借助这个网站,让大家对于最新发布的关于阿伦特的报道有全面的了解。我们收集了很多国际研讨会或工作坊里发表的学术报告,注重它的原创性和在网络上的传播,希望能启发读者深入思考。这个杂志后来也出了纸质版。我们的主导思想是要把它办成一本国际性的杂志。我们设立了十二个来自不同国家的联络人,他们来自美国、日本、意大利、巴西等很多国家,全是阿伦特专家。在最理想的状态下,联络人要在网站或杂志上提供自己所在国家最新的关于阿伦特研究的出版物,提前通知将举办哪些跟阿伦特有关的研讨会……我们希望研究在不同的国家或政治背景当中,大家对于阿伦特的解读有什么不同的特质。

如今,我们已搜集了2000年以来所有重要国家关于阿伦特的论文和专著。其中有50多篇是来自中国的重要的关于阿伦特的文章。在此之前,杂志并没有中国的联络人。今天我和人民大学的学者陈伟谈了这个问题,邀请他来做中国的联络人。

南都:在阿伦特的《积极生活》(人的境况)一书里,提出了著名的“行动理论”。你觉得当代的政治哲学家应该如何平衡思考和行动这两极?

沃尔夫冈·霍尔:与阿伦特强调的“积极生活”对等的概念就是“思辨生活”,后者意味着撤出公众生活,自己孤独地生活在哲学世界。阿伦特告诉我们在一个公共的世界里应该如何行动。这个行动也包含很多方面,比如判断和评判,即作为公民来讲,我们如何形成自己的观点。一方面我们要行动,另一方面我们也要从公共生活里撤回来,思考和评判现在发生的事,考虑它接下来会怎么样。这种撤出,并不是撤回哲学的孤独当中,而是要和其他的观察者一起进行多元化的思考。阿伦特强调,我们公民要有行动的兴趣,你要意识到行动是非常必要的,它是你思索的前提,只有行动才能赋予你的思索新的意义。阿伦特也强调,我们通过这种思索,才能去理解现在发生的事情,才能进行下一步的行动。