“爱好文艺和学问的女学生大多充不得美人样品。”这是钱锺书在《猫》里写的话。但林青霞是个例外。在娱乐圈,林青霞创作的文字超过了她绝大多数同行。

配图

岁月流逝,红颜易老。林青霞给自己找到了一个充满文字的桃花源,于是,岁月加载给她的时间变慢了。

“云去云来间产生了许多故事”

2014年11月3日晚上,各路记者汇集在香港半岛酒店外,酒店里是林青霞60岁的生日宴会。

“宴会上多是林青霞的私人朋友,出版界的人可能就我一个。”刘瑞琳对环球人物杂志记者说。早在发邀请函时,林青霞就对大家强调,这次生日不收礼金和礼物。但作为广西师范大学出版社的总编辑,刘瑞琳还是送了林青霞一件特别的礼物——为林青霞出版的第二本散文集《云去云来》。书名源自元代散曲中的句子:“水深水浅东西涧,云去云来远近山。”林青霞喜欢看云,感慨浮云变幻正如人间万象,“我的书里有许多云去了,又有许多云来了,就在这云去云来间产生了许多故事”。

晚宴上,林青霞根据每桌客人的特点,取一部她演过的电影名字作为“桌名”。刘瑞琳与台湾散文家董桥、香港文化学者马家辉、香港导演杨凡等人同桌,都是文化圈的人,那桌的名字里就是“红楼梦”。“她很在乎每个人过得是否愉快,逮到机会就问我们‘开心吗?’”刘瑞琳回忆说,“还有,那晚她真的很漂亮!”

刘瑞琳第一次见林青霞是5年前。当时,她看到林青霞发表在媒体上的文章,想请林青霞出书。她写了一张纸条,委托台湾作家白先勇带给林青霞,又找到林青霞的好友、香港翻译协会会长金圣华引荐。但林青霞没有马上答应,因为当时有几十家出版社在找她。后来,刘瑞琳终于见到了林青霞。林青霞对她说的第一句话是:“哇,你很有型啊!”刘瑞琳第一次听到有人用“有型”来称赞自己。这句开场白,让谈话的氛围一下子变亲近了。她们谈了1个多小时,彼此留下了很好的印象。第二次再见,就直接签了合同。

于是,2011年,林青霞出版了第一本散文集《窗里窗外》。此时距她息影已经17年。在出书之前,她的女儿们觉得母亲整日无所事事,小女儿邢言爱还问过她:“妈妈,你是做什么的?”出了书以后,林青霞感到女儿们对自己刮目相看,“她们觉得我再也不是那个游手好闲的人了”。

与《窗里窗外》相比,刘瑞琳觉得《云去云来》有了明显的进步。“林青霞是一个善于学习的人。我想,这几年里,写作应该是她生活中很重要的部分。”

“能形容天堂与地狱的感觉,就能写文章”写作对于林青霞而言,是后天习得。她说过,自己上学时就没有看课外书的习惯,一堂课经常完不成一篇作文。进入演艺圈后连睡觉的时间都不够,更不用说看书。真正拿起笔,是在她嫁人息影之后。

1994年嫁到香港后,林青霞还得常回台湾照顾父母。在医院病榻之间目睹生老病死,心情难免沉重。有一次在香港导演徐克家,她对马家辉的太太林美枝聊起从台北回到香港时的感觉:“回到香港通常已是晚上,从机场回到家必须经过一条长长的高速公路。公路两旁的路灯,因为车速的关系,形成了两道强光,四周安静无人,仿佛正在经过一个时光隧道,从地狱回到天堂,迎接你的将是欢笑和希望。”一旁的马家辉静静听完,就约林青霞给他所在的香港《明报》写专栏。林青霞问他何以认为自己能写文章,马家辉说:“能形容出天堂与地狱的感觉,就能写文章。”

其实,此前有人发出过类似邀请,就是“香港四大才子”之一的音乐人黄霑,但林青霞“不敢献丑”。两个月后,黄霑去世了。追思会前两天,林青霞写了2000多字的纪念文章,于2004年11月发表在《明报》“世纪版”,题目是《沧海一声笑》。这被视为林青霞的散文处女作。之后她一篇篇地写了起来,从电影生涯到亲朋好友,从各地游记到人生感想。马家辉说:“林青霞很明显已经欲罢不能。”

林青霞喜欢用稿纸,写不好就搓成一团丢在地上,“丢得满地一球一球的,感觉就像以前电影里的穷作家,很有戏”。有一次她回到家,突然来了灵感,马上伏桌写起来,一直到天亮才发现自己一身盛妆还没卸。大女儿邢嘉倩也作证:“有一晚我从她房里回自己房间睡觉,第二天放学回家,她还是坐在原来的位置写同一篇文章。”

马家辉印象最深的是:“曾有许多个凌晨深夜,我和美枝被传真机的响声吵醒,不必查看即猜得到是她传来稿子;第二个晚上,稿子又来了,原来是修订版;再来往往又有第三版第四版,林青霞总是小心翼翼地对待自己写出的每个字词,好坏美丑,她都尽了力去承担。”

对于发表文章,林青霞很是惴惴不安,总觉得马家辉没有好好修改。她在文章里写道:“不知道他是真的认为我能写文章,还是以为明星写什么都有人看,也不知道他是真认为我写得好,还是懒得改……”

“你毕业了,可以戴方帽子了”

自知“先天不足”的林青霞为了提高写作水平,找到了两个好办法。一是看书,二是交朋友,尤其是文化界的朋友。

金圣华算得上林青霞写作的启蒙老师,林青霞视她为神话中的文艺女神缪斯:“经常会因为她的一句话,触动了我的灵感而完成一篇文章。从我的第三篇《小花》开始,她就成了我的把关师父,每篇文章的第一个读者必定是她。”

有一次,林青霞和金圣华去看法国印象派画展。金圣华借莫奈的两幅名作对林青霞说:“你看,每一幅画都因为捕捉的角度不同、运用的色彩有别,而产生出独特动人的丰姿……因此,同样的主题,可以写了又写,说过再说,从不同角度切入,自会呈现出千变万化的面貌。”这番话让刚开始写作的林青霞受益匪浅。

有时候,为了一个字词或标点,她能改上十次八次,每改一次都会把文稿传给金圣华,一起讨论。金圣华曾透露:“(林青霞)请教月刊的编辑、报纸的主笔,以及所有教文学、摇笔杆的朋友。众人的意见,她都广纳博采,然后一篇又一篇,一遍又一遍,熔铸在自己的文字里。”

开始写作之后,林青霞和朋友之间常会互赠书籍,后来各家出版社也不断送书给她。林青霞家里原来最多的是衣服、鞋子、包,后来逐渐被书取代。客厅、书房、卧室乃至洗手间里,到处都是书。

写作之初,林青霞不知文章如何收尾。2008年,她结识了《apple日报》的社长、散文家董桥,并向他请教。董桥轻描淡写地回答:“想在哪儿停,就在哪儿停。”林青霞被一语点醒。从此她每写完一篇文章会先过金圣华这关,然后又追着董桥帮自己修改,有时一天好几个电话。但董桥基本上只改标点:“有些段落觉得她可以再写深些,有些情节她着墨稍浓,我想着替她冲淡些,再一斟酌,还是轻轻放她过去——过些年她的视野会变,笔锋会变。”

2010年6月,林青霞开始给《apple日报》的“苹果树下”写专栏文章。每当文章见报,她总会兴高采烈地买十几份寄给各方好友。有一次她尝试采用拟人的手法写作,题目是《婚纱历险记》。董桥说“good try”(意为挺不错),但没有采用。好友安慰林青霞:“没有一个作家不被退稿的,这表示你是个作家。”林青霞很高兴,觉得避免了一次献丑,还给董桥发短信致谢。写了将近4年,专栏结束了。董桥对林青霞说:“你毕业了,可以戴方帽子了。”

有一次,林青霞拿几篇文章给台湾作家龙应台看,龙应台直接说:“不要写‘我觉得’、不要教训人、不要太客气地写我很荣幸、我很庆幸这一类的话。写文章有些‘我’字是不需要的。要像雕塑一样,把不必要的多余的字都删掉。”

林青霞文化圈的朋友都不简单,他们不仅是林青霞的老师,也跃然于她的笔尖。

林青霞写出了台湾作家蒋勋的平和与内敛。“认识蒋先生先是认识他的声音。朋友送了由他导读《红楼梦》的盘片,我听得入了迷,心想怎么会有那么好听的声音?《红楼梦》这本家喻户晓的文学名著,透过他那抑扬顿挫、醇厚而富有磁性的声音,把我带入了曹雪芹浩瀚的文学世界。”“因为太喜欢听他讲课,之后才又参加了他带领的文化旅行团到吴哥窟。”“除了观赏古迹遗址,同时也是一种修行,是心灵的洗涤,是智慧的旅程。”

林青霞最欣赏蒋勋的,是他的从容淡定:“经常穿着棉质衣服,脚踩一双休闲鞋,颈上围着一条红围巾,举措之间颇有禅味。”她称蒋勋为老师:“总是陶醉在他的声音里,沉迷在他的文学、美学和思想的领域里,愿意做他永远的学生。”

林青霞写出了香港导演杨凡的潇洒与自在。“不知道他是傻瓜还是聪明人,我想他两样都是。平常他省吃俭用,夏天一双凉鞋,冬天一双破球鞋,背的是台湾最便宜的书包,出门总是搭经济舱,可是拍起戏来他决不手软,两千多万港币一部戏,自己掏腰包,你说他傻不傻?拍戏花钱像流水,朋友都为他担心,他眨眨眼睛,一张带着酒窝的笑脸,一派优雅地摆摆手:‘我知道自己在做什么。’”

“他的人生之路走得比谁都潇洒都自在。对电影的痴迷,对电影的热爱,令他勇往直前,一部接着一部往下拍。有时电影票房不如理想,他会说:‘人家爱不爱看无所谓,反正我是百看不厌。’”

林青霞写出了已故的香港传媒先驱何佐芝的细腻与风度。2013年农历新年,施南生约林青霞到东京旅行,何佐芝也是旅伴之一。“以他94岁高龄,竟然舟车劳顿到寒冷的日本度假,见了他才知道我的顾虑是多余的。我们第一餐是在一间二楼餐厅吃韩国烤肉……因为过年,我每次敬他酒,必定以四个字的祝词逗他开心,而他总是微笑地双手举杯并真诚地望着我才饮酒……饭后,我发现他竟然自己静静地到柜台把账给付了。”

后来,在京都赏花时,林青霞再次被感动:“开车回酒店时,何先生请司机在一家小店门前停下,他要亲自下车买小礼物送给他心仪的女友,那是日本最好的面油纸,他真是我见过最有绅士风度和最懂得疼惜身边女人的男士……如今他睡了,或许到另一个世界才苏醒。何先生,再见。”

文化圈的朋友们为林青霞提供了写作素材,她尽可能地写出每个人的与众不同。但她也经常为没有写作灵感而发愁。每当这时,她就庆幸自己不用靠写稿吃饭,“一个字不到一块钱,怎么养家糊口啊”。

在《窗里窗外》的自序中,林青霞写道:“写作出书从来不在我的意料之中,也是我不敢做的美梦,正如拍电影。”但如今,不论是电影还是写书,她都已梦想成真。

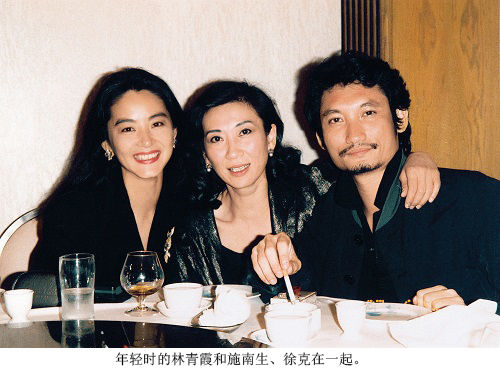

在《窗里窗外》中,林青霞曾以“不打不相识”描述与施南生友情的开端:有一天,林青霞向施南生抱怨拍摄行程安排得不妥,让她舟车劳顿,不料在她眼中一向是女强人的施南生竟然哭了起来。原来,那天正是施南生和徐克的结婚周年纪念,施南生因为只能一个人度过而感到委屈。这让林青霞产生了一种同为女人的共鸣。

配图

“我们开始互相体谅对方,从此成了朋友”。当时两人恐怕都没有想到,这种缘分不仅让她们合作出不少好电影,让林青霞“在香港生了根”,更使两人成为相知30多年,共同经历人生许多重要时刻的老友。

她家里曾经一个字都没有

青霞出书,如今在我们这些熟悉她的朋友看来,不算太意外。除了电影,她其实对文学和艺术一直很有慧根,有种特殊的直觉。

我们刚认识不久的时候,青霞有很长一段时间都在香港工作,住在尖沙咀的新世界公寓,我经常去看她。有一次,我很心疼地跟她说:“青霞,为什么你家里连一个字都没有?”我说的“字”不单单指书本、杂志或者报纸上的字。你打开她厨房的柜子,里面一包方便面都没有,冰箱空空如也,一瓶矿泉水都没有。至少方便面包装、矿泉水瓶上都还有点“字”。我那时非常心疼她,不会好好照顾自己的生活。但就是这样曾经家里一个字都没有的人,后来读了很多书、学了很多东西,慢慢修炼到现在开始写书,而且能写出不错的文章。所以,我说她有慧根。如果说出一本书,可能是玩票,但是现在要出第二本书了,对青霞而言,那就是已经相当认真了。

其实,生活中的青霞原本就很善于讲故事。讲故事就是一种有声音的文章。每次听她讲故事,她对故事的整个布局——怎样开始,怎样转变,其中的起承转合,让人觉得她很擅长表达。因此,我一直鼓励她,要她把看到的东西、心中的感受,用自己的方式表达出来。另外,青霞对文学和艺术,也总是很热情地投入。很多人都知道她学过书法,但是我清楚地记得,她没学多久就已经写得一手好字。而且她画插图也很不错,画得有趣、可爱。我跟她说:“你下一次出书,记得一定要题字,还要画插图。”

当初,青霞说自己准备写东西时,我送了她一套名作家限量版的万宝龙笔,鼓励她坚持下去。我相信她能写出好文章,相信写作能陶冶她的性情。现在证明确实如此。

青霞懂得交朋友

青霞能把书写好,和她懂得交朋友也有关系。她一旦结交了适合的朋友,就会很投入,也会在朋友身上吸收到很多养分。

我曾经介绍几位朋友给她认识,其中一位是台湾作家龙应台。我特地介绍青霞和龙应台认识,首先是因为她们都是台湾女人,共同语言会很多。当时龙应台在香港中文大学任教,后来在香港大学做驻校教授。我觉得龙应台身上有很多文学、文化的东西,青霞会很喜欢而且很受益。反过来呢,青霞也有很多东西可以和龙应台分享,比如女人怎么化妆、穿衣、打扮。结果,她们真的很聊得来。给她介绍的另一位朋友,是香港知名的文化人马家辉。他一直在给《明报》写专栏,对写文章很有经验。后来,青霞每次写完文章都会发给马家辉,问他的意见。青霞明白什么样的人能为她的生命增光添彩,知道如何从朋友身上学到新东西,进而更好地提高自己。

不知不觉间,我和青霞已经相识30多年了。在我们的交往之中,有的东西是我熟悉一些的,我会提醒她;有的东西她更熟悉,她就会提醒我。这么多年来,在对方生命中的一些关键时刻,我们都在一起。我见证了她在美国旧金山的婚礼,她生孩子时,她父母过世时,我都陪伴着她;我自己婚礼时,我母亲过世时,她也在我身边。我们还经常一起结伴去旅行。每当我有困难,面临挑战时,青霞也会义无反顾地站在我身边,支持我。这些点滴往事历历在目,我很感激有她这样的朋友。

她是中国电影的一块瑰宝

如今,我和青霞无话不谈,但我们最初是因为电影相识的。我刚刚开始在电影界工作的时候,徐克跟我说,中国电影有一块瑰宝,如果有机会,我们要让她发光发热。这块电影瑰宝指的就是林青霞。只是没想到不久之后,这个机会就来了。

1982年,徐克邀请当时在美国的林青霞来到香港拍《新蜀山剑侠》,我就有机会第一次见到了青霞——在尖沙咀的一家西餐厅一起参加晚宴。虽然是初次见面,但是她人很亲切,我们聊得非常投缘。

后来在拍摄《新蜀山剑侠》时,我开始更多地注意林青霞。那时她有一个造型是穿着全身红色的衣服,头上戴着类似戏曲中的一个大绣球,并且化了很浓的妆。这给了徐克很大灵感。我还记得他后来写道:“她这个造型让我想起另外一个角色,如果有机会的话我一定要拍这个角色。”那个角色就是东方不败。直到今天,青霞塑造了很多经典的角色,但我印象最深的始终是东方不败。

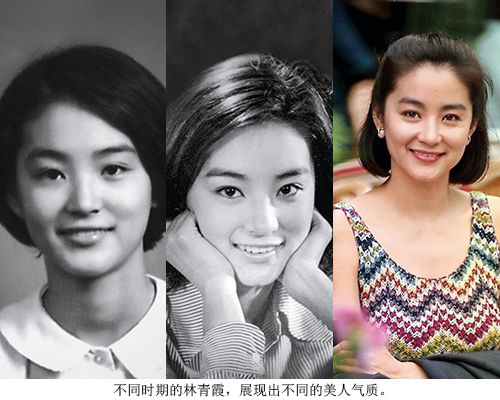

大家都说青霞是“大美人”,她自己其实不以为然。所谓“大美人”,每个人都有自己的定义。我觉得,青霞最特别的地方,就是她的气质和勇敢。如果人们去看她人生不同阶段的照片就能发现,她的打扮样貌好像完全不受时间的限制,很懂得与时并进,并且很勇于尝试。实际上,青霞年轻时经常拍的是“三厅故事”,就是指饭厅、餐厅、客厅里的那些爱情小故事。但是她会在熟悉了这个题材之后突然去拍一部时装戏《爱杀》,也会为了出演《刀马旦》剪短了自己的一头长发。她还有胆量去拍类似东方不败这样的角色——由一个男人变成一个女人的角色。包括在《红楼梦》里反串贾宝玉,她都大胆尝试。不论男女,她都演得非常出色,最终观众也接受了她的这种尝试。在我看来,她之所以这么多年来都如此受欢迎,正是因为她的演出不停地与时并进。

黑色背景前,柔和的光束下,她短发黑衣,映出饱满柔美的侧脸、长颈、V领。这是60岁的林青霞,依然美丽动人,素净温暖。她就这样出现在《云去云来》的封面上,让人们相信,她依然配得上那个称呼——东方“永远的也是唯一的大美女”。

配图

起初她的美并不是这样,而是琼瑶小说《窗外》中江雁容的模样,“一对如梦如雾的眼睛、带着几分忧郁;两条露在短袖白衬衫下的胳膊苍白瘦小,看起来可怜生生”。第一次读到这句描写,17岁的林青霞也禁不住心想:“这不就是我吗?”

第一部电影就一夜成名

与邓丽君、张艾嘉、李安、侯孝贤等人一样,林青霞也在台湾眷村长大。她1954年出生,祖籍山东莱阳,一个姐姐留在了大陆,而她和哥哥、妹妹都出生于眷村。

上初中时,台湾童星谢玲玲正当红,林青霞很羡慕,有一天她问三姨:“是当中国小姐好还是当明星好?”17岁时,她没考上大学,只好去上补习班。一天,她和好友张俐仁到西门町去拿订做的喇叭裤,路上遇到一个男人,问她们想不想拍电影。那时台北的西门町类似于今天的北京西单,漂亮姑娘经常能收到星探们送上的名片。于是两人收到了一张名片,上面写着:杨琦。

过了些日子,两人无聊的时候想起这事,就跑到外面给杨琦打电话。电话那头,杨琦告诉林青霞:再找4个漂亮女同学,拍一场游泳池的戏,大家掉进去再爬上来,“若隐若现地看到你们的身材”。

这句话把林青霞吓得不轻,马上就要挂电话。杨琦就问她想演什么,林青霞说只能演学生。又过了几天,杨琦又来电话:带她们到八十年代电影公司见导演宋存寿、郁正春,他们正在给《窗外》找演员。

林青霞回家说起拍电影的事,不料父母、哥哥极力反对,林妈妈直接躺倒在床,病了三天。以为自己也就演个路人的林青霞打消了拍电影的念头,但她还是陪张俐仁去试了镜。不久消息来了,女主角江雁容是她的,林青霞大吃一惊。这下不管父母怎么反对,她都不肯放弃了。

林妈妈搬出五六十年代香港女星林黛和乐蒂的例子,证明“最红的明星到头来也是以自杀收场”。电影公司几次派人来游说都被赶走,直到来了一位山东老乡,并且由林青霞再三保证一定洁身自爱,父母才勉强答应。陪女儿去见导演的那天,林妈妈把剧本上所有吻戏都打了叉,导演说:“拍吻戏可以借位(利用角度拍出接吻效果)。”1972年的夏天,还未成年的林青霞由母亲代签了人生的第一份电影合约。

导演骗了林妈妈,这部戏拿走了林青霞的初吻。那天男主角胡奇教她怎么拍吻戏:把牙齿合上,嘴唇张开,“其他交给他”。结果两个人的牙齿磨得咯吱响。摄影师陈荣树评价道:“她像个木头。”但这些都敌不过第一次拍戏的新奇感。林青霞每天“飞”回家,跟母亲讲拍戏的趣事。有一次母亲对她说:“希望你以后都这么快乐。”

1973年夏天,《窗外》在香港上映,林青霞一夜成名,自此走上电影路。很多年后,她把这一切归结为命运的安排。

所有导演都认为她是天生吃电影饭

台湾著名电影人焦雄屏至今都记得第一次看到《窗外》剧照时的惊艳。“那时我还是学生,只知道报纸在争相报道一个大美人。因为版权问题,《窗外》在台湾是禁片,一般大众无缘得见。”她对环球人物杂志记者回忆说,“但我们只看到剧照,就觉得她是琼瑶笔下女主角的最佳诠释,清纯、浪漫、痴情,不是俗世的美。当时她在电影界可以说石破天惊,圈子里非常轰动,一出来就受到万人追捧。”

《窗外》至今没有在台湾正式上映过。这正合林青霞当时的心意,她怕熟人看到她的吻戏、婚后吵架的戏。1973年,她到香港宣传《窗外》,媒体送了她“清纯玉女”的称号,后来被杨采妮、梁咏琪等人一代代传下去。那年《窗外》的票房是65万港币,在当时对文艺片来说已经相当之高。

林青霞第一部在台湾上映的电影是1974年的《云飘飘》,导演是刘家昌。“所有导演都认为她是天生吃电影饭的,因为她上镜头每一个角度都好看。当时台湾电影不是抗日民族英雄片就是琼瑶片,她俨然变成了琼瑶电影最著名的商标,做了甄珍的接班人。”台湾女星甄珍是林青霞之前的美人范本。“甄珍有一种活泼、狡黠,但林青霞更脱俗一点,与琼瑶笔下的女主角更加契合,所以在台湾至少有六七年都是‘第一女主角’的身份。”焦雄屏说。

当时台湾处于戒严期间,电影检查的尺度没放开,社会开放程度也不高,拍爱情片最安全,最受欢迎,也最简单。剧情大都一个模式:男生追女生,双方父母要掺和进来;不用搭景,在阳明山找个别墅就能拍;不用造型,导演前一天告诉演员带几件衣服,演员回家用自己的私货搭配好,连发型和化妆都一起搞定。拍这样一部戏只需30个工作日,两个月内就能完成。

从1972年到1980年,林青霞一共拍了55部戏,其中50部都是唯美文艺爱情片。到1982年,她已经拍了12部琼瑶小说改编的电影,几乎部部卖座。在这些爱情片里,她有两个固定的男搭档:秦汉、秦祥林;还有一个姐妹花:林凤娇。

那是“双林双秦”的鼎盛期,也是唯美爱情片的黄金时代。制片方只要签到四人中任何一对男女的合约,就能拿到拍摄资金。最高峰时,林青霞有6部戏同时在拍,两周没进卧室的门,到片场的第一件事就是找地方睡觉,甚至靠墙站着都能睡着。

这种辉煌留在了一代人的记忆中。焦雄屏告诉环球人物杂志记者,前不久她参加晚宴,好几位男性表示,林青霞是那个时代所有中青年人的“女神”。马家辉回忆,自己十来岁时开始看林青霞的电影。“那时候香港流行台湾的爱情片,我正是情窦初开的年纪,觉得非常浪漫,林青霞非常漂亮。”大陆作家章诒和则是到了上世纪80年代才初识林青霞,“国门初开,大陆人第一次看到了‘那头’,台湾一下子就挤进来3个女人:邓丽君、琼瑶、林青霞。街头听邓丽君,灯下读琼瑶,电影里看林青霞”。

最红的时候,林青霞承受着巨大的精神压力,她演的角色没有什么突破性,还有不少人情片子不得不接。有一天,林青霞站在镜子前,突然发现这张脸很陌生,听母亲说“希望你以后都这么快乐”的那个自己已经丢了。

1979年底,林青霞赴美国进修。在美国的15个月里,她只拍了一部谭家明导演的《爱杀》。“那时香港新浪潮电影刚兴起,《爱杀》让人印象深刻。她在电影中的冷艳,既属于类型片又极其强调艺术性的表现方式,非常引人注目。大家看到了一个崭新的林青霞,她开始改变戏路,变成香港新浪潮电影中著名的符号。”焦雄屏说。

从美国回来后,林青霞开始把视角投向香港。1981年夏天,林青霞第一次见到了徐克和施南生。两年后,她接拍了《新蜀山剑侠》。那部戏里她几乎没怎么走路,每天一进片场就被吊上威亚(保护演员的绳索)飞来飞去。半夜4点到片场化妆,顶着又高又重的假发,等一天都拍不上几个镜头。她终于在徐克面前流泪了:“在戏里吃苦我一点不怕,不要把我的精力耗在戏外。”徐克倒退一步,一对“五爪金龙”在空中乱晃,惊慌失措地说:“我最怕女人哭了!”

这部戏是林青霞的转折点,也让徐克发现了她拍武侠片的潜力。1984年拍完林岭东导演的《君子好逑》之后,林青霞在香港扎下了根。“香港人不讲人情,不求人,合则来不合则去,我没有了人情的包袱,也不再身不由己,拍了些比较考究的电影。”

最经典的角色当然是《笑傲江湖之东方不败》中的东方不败。1991年,当徐克提出让她演这个男人时,林青霞没什么犹豫就答应了,“因为我对他有信心”。开拍前,林青霞请了一个京剧老师,日夜练习,于是就有了电影里那凌厉而充满杀气的眼神。

“林青霞的东方不败这个形象之所以经典,很重要的一个原因是迎合了当时社会的一个趋势,即对于性别认同的模糊性。大家开始正视同性恋、异性恋的选择问题,东方不败成为一种时代性启蒙的标志。”焦雄屏告诉环球人物杂志记者,“林青霞也开发了事业的第二春,从琼瑶符号正式转变成华语电影界的符号。”

《东方不败》的票房大赚,带动了武侠片的风潮,之后,林青霞的17部戏里有11部都属此类,而且电影公司大多要她演男人。她曾这样划分自己的电影生涯:70年代属于唯美文艺爱情片;80年代属于社会写实和诙谐喜剧片;90年代属于武侠刀剑片。 但很少有人知道,她也曾暗暗羡慕巩俐,认为自己最遗憾的是没有一部满意的代表作。

焦雄屏不这样看。“林青霞谦虚了。她的经典代表作我认为起码在七八部,都是不朽的形象。她的符号性意义不输于巩俐。那些经典形象是一代人意识的反映,她是参与开创这些潮流的先驱者。”

进入90年代,林青霞似乎有意地向艺术电影靠拢。1990年,她拍摄了《滚滚红尘》,摘得第二十七届金马奖最佳女主角奖。她很看重这个奖项:“这是我22年演艺生涯中唯一的一座金马奖。”几年后,她与王家卫合作了更具前卫性的作品《重庆森林》。焦雄屏认为,艺术片的尝试拓展了林青霞的表演空间。

在表演方式上,有“本色派”和“性格派”之分,或被称为“偶像派”和“演技派”。即使是好莱坞都有这样一个规律:越是漂亮的演员越难获得演技上的肯定。“大家总觉得变形才是演技,比如模仿口音、扮丑、增肥……”但焦雄屏认为,能把角色所代表的文化特质反映出来是银幕表演的一种特殊能力。“比如东方不败,亦男亦女,这个形象所反映的深层社会文化内涵,未必能用传统的表演方法论来衡量。一个演员之所以不朽,除了魅力,很大一部分是反映了文化现象。这就是符号的意义。”

与秦汉在情路上纠葛近20年

“从1972年到1994年的22个年头里,我拍过100部戏,演过100个角色,其实,林青霞最难演的是林青霞。”林青霞曾在书中这样写道。

林青霞半生情路坎坷。2009年,她对香港作家林燕妮回忆:“我一生很少有人追,追过我的不超过10个。以前我不知道为什么,只以为因为自己害羞。”

毕业时,摆在林青霞面前的有3条路:念书、嫁人或者拍戏。“有个男生想让我跟他去美国包饺子,我妈妈是个山东大娘,整辈子都在包饺子,说:‘哎,又是包饺子?还包不够呀?’结果便拍戏了。”从此她每天接触的都是圈里人,面对的男性就是戏里的男主角。

众所周知的是她和秦汉的一段情。从1973年拍《窗外》开始,林青霞和秦汉在爱情路上纠葛了近20年。当时秦汉是有妇之夫,林青霞饱尝社会压力,无奈避走美国,1979年甚至还传出过自杀的新闻。1980年,林青霞决定与秦祥林订婚,但由于心中始终放不下秦汉,于4年后解除了婚约,1985年和终于离婚的秦汉正式携手。

然而,兜兜转转了一大圈,才发现要结婚没那么容易。据林燕妮回忆,1989年5月,她和几个朋友跑到金庸家聊天,林青霞和秦汉也到了。金庸问秦汉:“你什么时候向青霞求婚?”秦汉想了一阵,说了句含糊其词的话。林青霞呆在当场没作声,过了一会才恢复常态。那一年她35岁。

到了上世纪90年代,两人的关系依然不前不后,多年苦恋成为镜花水月。工作压力加感情折磨,林青霞坐在家里不是哭,就是不停说话,语无伦次。母亲整天守着她,给她注射镇定剂,好久才康复过来。

林青霞忆起当年,最深刻的一幕就是,“醉酒就趴在施南生身上,一条很漂亮的裙子让我的泪水打湿了”。

1984年到1994年,林青霞孤身在香港工作了10年。“有时候一觉醒来,仿佛一个人置身于孤岛。”演东方不败时,正是林青霞人生的低潮,感情、亲人、事业都不顺。那年她37岁,已经感到岁月不饶人:“我跟王祖贤半夜三更地在马路上演戏,大雨淋漓,我冷得发抖,我问祖贤:‘你冷吗?’她说:‘不冷。’本来想跟祖贤交换一下冷的感觉的,怎知人家却不冷,那种茫然的感受真是难以言喻,我的体力不及年轻人了,那便感觉更凄伤,简直是感慨万千,天乌地黑。”她内心的抑郁全在戏里爆发了出来,东方不败的怨与怒在镜头前肆意挥洒。在她倍感落寞的这一时期,影像以另一种方式成就了她。

1994年拍完《东邪西毒》,林青霞突然彻底告别闪光灯下的生活,嫁人了。在徐克看来,这是林青霞一生中为数不多的“天马行空”的手笔。

“天马行空”其实早有伏笔。这一年,林青霞在上海拍戏时突然生病,她打电话希望秦汉能到上海看她,但秦汉因故没能赶去,香港富商邢李源却从香港飞到上海,千里送温暖,感动了林青霞。

1994年6月29日,林青霞同邢李源结婚。他们在旧金山的婚礼对外十分低调,对内却十足感人。亲临现场的好友贾安妮说,别墅游泳池内到处都是鲜花,邢李源执林青霞的手,向岳父岳母道:“从今以后我会照顾她。”正是这简单一句话,让许多嘉宾当场落泪。

从女孩到女人,从恋爱结婚到为人妻母,多年漂泊打拼的林青霞,在这一天,终于有了一个家。

很多人奇怪,貌不惊人的邢李源能追到林青霞。林青霞说:“他追我一定追不到,我不知道怎么让他追,他也不知道怎么追我,他只知道对我好。我这人很容易被感动的,他是用诚心对我好,我感动了。”

林青霞出嫁了。但这不意味着生活停止了考验。明星的生活注定一直暴露在聚光灯下,人们总是用好奇的眼光看着你,等待着你把自己的生活演绎成一个美好的童话,要不然,就是一个笑话。

给丈夫前妻生的大女儿邢嘉倩当后母的为难,没能为邢家传宗接代生儿子的压力,“婚姻告急,夫妻分居”的传言……即使邢李源将林青霞所生的两个女儿取名为“邢爱林”和“邢言爱”(粤语谐音“仍然爱”),都抵挡不了舆论的猜疑。

这一次,林青霞学会了坦然。结婚15周年时,她对林燕妮说:“我如今真的可以放开了,不会那么执着,人生历练不少了。那是日积月累的功夫,懂得主动点,为人着想点。任何关系,像夫妻、朋友、子女,都要投资付出精神,那便会有成绩。”

好友章诒和觉得,林青霞打开自己,不再像以前那样缺乏安全感,是从潜修文字始,“自从她拿起了笔,情况就有所变化”。 林青霞自己也说:“从明星到作家,是我人生中一个很大的转折点。”先生邢李源给了她很多鼓励,他对3个女儿说:你们的妈妈迈出了人生重要的一小步。

林青霞在文章中写道:“读《人生中不可不想的事》,有一句话:‘如果你感觉痛苦,你就跟痛苦并存,把它吃掉,这样痛苦就会消失。’这对我起了很大的作用。”

台湾作家白先勇对林青霞的两次印象,印证了她的成长。80年代初他第一次见林青霞时,只觉得她一股冷艳逼人、难以接近的感觉。后来慢慢成了朋友,才发现她“是个极温馨体贴的可人儿”。多年后在香港机场,白先勇买了一些日用品,要付钱时,发觉有人已经替他付了,回头一看,林青霞微笑着站在那里,很随便地穿了一件白衬衫,背了一个旅行袋,跟施南生一行人正要到吴哥窟去。白先勇看她一派轻松,好像人生重担已卸,便知道她开始归真返璞了。

阅尽千帆,渡过险滩之后,林青霞开始用自己的方式重新打量这个世界。于是,她给这个世界留下了始终温暖、美丽的一个侧影、一抹亮色,成就了许多人的隽永记忆。

举报成功