五四新文化另类宗师张竞生。

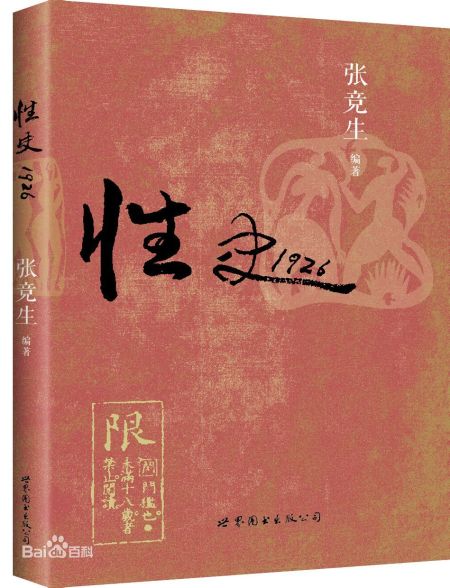

最新出版的《性史1926》。

20世纪初期,张竞生曾是中国学术界一个非常活跃的人物,与胡适并列为北京大学最年轻的两个教授。然而,1926年,这位北大哲学系教授编撰了一部《性史》,在当时流传一时,却也招致了一世骂名,半生坎坷。近期,这本饱受争议的旧书由世界图书出版公司再版,并于近日在京举办了出版座谈会。江晓原、陈平原、潘绥铭、马晓年等学者先后发言,打捞还原了这位学术界开风气之先的神秘先驱。《性史1926》在学术史上的意义和争议,张竞生在学术界消失的缘由,一一呈现。以下为座谈会发言摘要。

嘉宾简介

江晓原——上海交通大学教授、博士生导师,科学史与科学文化研究院院长,上海科学技术史学会理事长,上海性教育协会副会长,本书序者。

潘绥铭——中国人民大学性社会学系教授、、博士生导师,社会学研究所所长,中国社会学会副秘书长。

陈平原——广东潮州人,著名文学评论家、文学史家。北京大学中文系教授,博士生导师。

马晓年——中国性学会副理事长、世界华人性学家协会副会长、北京性健康教育研究会副会长。 自 1993 年起连续三次获美国性学委员会颁发的性治疗学家资格证书,是我国大陆唯一获此殊荣的医生。

江晓原:张竞生在各种力量交织下受了很多委屈

江晓原 摄影/朱绛

江晓原:张竞生所著的是《性史》,台版最初定名为《性史1926》,此书在当时引发了许多风波,对竞生先生造成了极大的伤害。我们现在可以心平气和地评价他,以严肃而科学的态度对待书的内容。《性史》最初的第一辑为世图版本《性史1926》的内容。第一辑刚出版时,书商投机,仿了书的内容,以竞生先生的名义刊发,甚至出到了十辑。竞生先生只作一辑,但攻击他的人是按照当时市面上的十辑来攻击他的。当时他的冤屈无处诉说,群众也认为他编撰的是下流之书。鲁迅、周作人对其学说也有非正面的言论。比方说,张竞生先生当时在欧洲留学,留学期间,他接触的是欧洲当时对性宽容开放的态度。《情场十年》讲的就是他在欧洲留学时期经历的浪漫的事。张竞生接受新的观念显示他本人思想较为超前,当时的社会比较落后,周作人等虽然也是开放,偏偏在性这一方面却比较保守,他们错误地用张竞生提出的“第三种水”(其实就是“射液现象”)来攻击他。张竞生先生认为有了高潮的女性就会有“第三种水”。等一下有请性学专家为大家详细解释。

当时,张竞生在各种力量交织下受了很多委屈,《性史1926》的出版体现了时代进步。旧时代的性学研究,跟我们现在的性学研究毫无差别。现代性学有两种研究途径,一种是大量样本人群,统计,发问卷;一种是用社会学个人访谈的方法。《金赛性学报告》也是找样本做性学研究。社会学上,对个人性事的深度访谈也很多,和张竞生先生的性史研究也无差别,并不能计较其细节是否真实。访谈发表时,对其中访谈人物的姓名也是隐去的,也不能证明其的真实性。《性史1926》其中一位作者一舸女士是张竞生当时的夫人,尽管后来离了婚。张竞生的性学研究是有背景的,当时北大教授都参加了向社会征集色情歌谣的活动。当时北大校报每期都会刊登一首色情歌谣,重点是在提倡教育。张竞生做性史研究在当时实属正常。如果没有不法书商恶意陷害,是不会有恶劣影响的。后来台湾出版商在出版此书时,张超先生要求我作序,其实文章本不是为本书而写,是张竞生先生的儿子张超先生要求把我个人的这篇文章作序,才给台湾的出版社出版。《性史1926》的出版体现了时代的进步,现在出版,也不会有人身败名裂。

陈平原:做社会调查不应该用文学的眼光和趣味

陈平原发言。摄影/朱绛

陈平原:我只是把《性史》作为思想文化史资料来看。我关注北大历史,又是竞生先生的老乡,我们都是潮州人。征集性史,就我看来这是五四新文化的另一个侧面。我为《文妖与先知》作序,本打算做长篇论文,之后由于时间原因作罢(此处因发言人口音问题,整理多有遗漏)。

张竞生先生的事迹为新文化个案。五十年代,强调北大书斋,走向共产党,在新文化和启蒙运动中有许多条线索,此前的几条线索为我们熟知,比如说:五四新文化、马克思主义、少年中国,无政府文化领域甚至是古典主义,比如林纾,比如吴宓的古典主义和学院派。但其实在这些线索之外还有两条线索,一条是以张资平为代表的情色小说,还有一条就是张竞生的性调查。但新文化的过分提纯抹杀了这后两条线索,而性文化态度,也被集体谋杀。(此处因发言人口音问题,整理多有遗漏)。

最近二十年,在不断地为之前批判的一群人平反。五四时期,通过张竞生对性史的研究发现,人们没有基本的判断,观点过分提纯,就会谋杀这群人。当年的人,都没有再谈这些。当年跟张竞生的美育思想最接近的是蔡元培,跟他的学术趣味最相投的是周作人。可是那时候,同代人跟张竞生有关系的全部沉默,北大哲学教授都消失了。五四新文化在他出现之前出了好几本书,在北大,张竞生是风云人物,当年的性史调查其实是北大风俗调查会的一个课题。色情歌谣收集的时候要求保留其原本状态。民俗宗教、性史研究都是当时的研究课题。最后只有竞生先生落得一生骂名。当时对身体的理解为什么走不下去,张竞生本人当时是五四时期北大的风云人物,为什么只有张竞生本人被淘汰?这里边有张竞生本人的问题。抛弃他的不是封建卫道士,正是当时新文化运动的战友,在那之后他们之中为什么没有人去呼吁平反?

做社会调查不应该用文学的眼光和趣味,张竞生的社会调查是夹杂有趣味性、文学性的。其中细节描写带有强烈的明清色情文学小说色彩。张本人的文学趣味导致他不能以严肃的学术态度来对待这次研究。文学趣味性还好,纯粹的社会调查具有商业性的话就会有问题。张的性史有商业的因素考虑在里面。1926年前,张风头很盛,1926年以后,他被认为带上了海派色彩。当时的社会调查,其商业和渊源都被诟病。

张竞生作为哲学家,很傲慢,觉得自己无所不知。性学是专业性的,我看张竞生先生的日记,他对好多事情都自我感觉太容易,缺乏社会调查的专业能力,缺乏这个专业领域的专业能力和持续观察力。周作人、潘光旦等就觉得其不专业,但他们对张的抨击和论证也加上了一些不实之词,耸人听闻。

对社会调查的文学趣味会导致剑走偏锋。张的为人也比较傲慢。一九二五年,《京报》副刊请北大教授介绍十本必读的书,张竞生作为北大教授推荐的有孙中山的《建国方略》,《红楼梦》,《桃花扇》,而第四本就是他自己的《美的人生观》等。作为北大教授,在当时介绍他自己的书,他在推荐语中写道:……(此处有遗漏)。这种又做很敏感的话题,又持不严肃的态度,又用这种开玩笑的口气,同事不喜欢,因为他学术态度不严谨。他本人的立场不是一个文学家、史学家、性学家。他本人是唯情主义的哲学教授。带他进入这个领域的是卢梭。张竞生生错了年代,他大量的时间都花在了跟卢梭对话上。三十年代,他本人是和卢梭对话。卢梭的《忏悔录》和他本人的作品对比,如出一辙。他用自己的浪漫的爱情来表达,卢梭有卢梭的伟大,我自己有自己的伟大。他是一个与哲学有关、有浪漫气质的人。触到铁板性学,风格引起同行同代人的不高兴。张竞生是一个有哲学眼光、浪漫情怀、文字能力的常识家,可是他的作风、做派导致了他的失败。本来是一个很好的话题,却由于当时种种失误,被人们所遗忘。张竞生的确伟大,值得我们分析他的先进、先知、先觉。但反过来,我也会追问,仅仅表扬张竞生还不够。

潘绥铭:第三次性革命有可能在互联网达到第四次

潘绥铭 摄影/朱绛

潘绥铭:本人没有专门研究张竞生,对张竞生不太了解。也没有资格直接评价张竞生。五四时期,主张新的婚姻,新的性生活,但全部都失败。1949年一风儿吹,全都没了。1966年文化大革命回到的不只是原始基督教、佛教状态。看一张裸体画就会被人们打压,文革让我们整个倒退回去。五四时期对我是毫无影响的,孔夫子对我也无影响。我们是在一个所谓的社会主义精神文明里长大的。19世纪后五十年的维多利亚时代是虚伪的性时代。而五四时期的革命引进的西方文化是维多利亚时代的虚伪、装逼精神,只体现在爱情、婚姻、家庭,不敢指向“性”本身。维多利亚时代完全被形容成了虚伪的性时代。在当时,妓女、堕胎、同性恋等等都达到了一个历史高峰。张竞生本人接受到了法国超前的性思想。五四时期,提倡婚姻、爱情、家庭。1979年后第三次性革命开始,引进西方文化。第三次性革命是真正的性革命,它涌入的东西大大不一样了,世界性革命已经成功。1985年后,世界变了,欧洲的性革命成功了,美国也成功了。大环境30年,也推动了我们的性革命文化。此时此刻,本书的内容已经不重要。现今时代,性开放程度已经无法承受。性已经真的开始成为一个主题,现在性革命直接指向性本身,性与爱分离,不再附带爱情、婚姻、甚至金钱。性已经不代表感情,性第一次纯粹的、完整地走上了中国人的台面,已经纯粹完整的地走上了历史舞台。“一夜情”实际上恰恰是“不要情”,最怕你会产生感情了。

网络的诞生让人们性开放程度更高。现代年轻人,网络开放,冲突也越来越明显,大街上示威已经不新鲜。随着开放的力量变强,另一种舆论即传统力量也在借助网络成长,比如粉红梦、心灵鸡汤、贞操运动、处女宣言等,人们越来越敢于用公众行为表达自己。年轻人越来越敢于用公共行动支持自己。性方面的社会、公共运动即将发生,并越来越成为日常生活的焦点,日常生活越来越政治化。随着性在人们80多年来的变迁,第三次性革命有可能在互联网达到第四次性革命。借助互联网,人们不再尖锐冲突,现在呈现出了多元化、多样性的性关系。我个人把这个时代描述为离散、炫彩时代。传统的方法越来越难以研究性,最后有迷散、炫彩,走向“和”。旋飞的社会,对于下一代,你的问题是选择,而不是谁打倒谁。

马晓年:张竞生初衷是要大家懂得性知识

马晓年 摄影/朱绛

马晓年:关于性历史,张竞生本人的介绍,从我这里解读,性就是不管社会上发生什么,我只关心我是否正常、是否有问题。潘教授曾经在北京的一家电台做节目,许多听众打电话咨询问题,因为比较偏医学,最后他们把我请去了,大家咨询问题大部分为:我是否正常,是否有问题。单从性学来看,刚开始谈性时,谈的是西方的保守的性观念。比如手淫,认为手淫有害。之前所有人都批判手淫,金瓶梅批判,五四之后也批判。包括一些院士对手淫的态度都是批判。曾经有十三家大医院对前列腺癌做研究,一共也就一百多份详细资料。严格研究的话,应该比较这两个人群(按:此处应指手淫患病者及喂手淫患病者)前列腺癌的发生率。在国外,每个人去世之后都会做尸检,用来查看死因和身体疾病是否相符。前列腺癌是一个很温和的疾病,是一个发生几率很高的疾病。每个男人都会有手淫的历史。

在关于性的书籍当中有很多错误的传承,而性与生活健康息息相关。1919年至1949年与性有关的书籍出版了几十册,1949年至1979年,寥寥无几。五十年代协和的三位医生出版了一本性知识的书(《性的知识》),文革时受到批判。直到现在,有关性学的书籍还是很少,出版与性有关的书还是有困难。我个人有三本书,之前已经和出版社签合同,后来被认为书籍中貌似有性享乐的内容,而大陆是不提倡性享乐的。本人写的没有文学性,很平淡的,讲解医学上的事。无形的束缚就会影响性知识普及。竞生先生的初衷是要大家懂得性知识,性生活更好。当时的医学无法顾及,当时的医学界(西医)不大被认同,解放后西医的势力依旧很小。现在依旧停留在表层。伟哥在当年的问世,就性学角度而言是一场革命,中国很多人去批判,社科院坚决反对此药,认为此药很可能会导致第三者泛滥、性犯罪上升。百姓认为此药不治根,还是觉得中医好。其实好多医患矛盾就是这么来的,患者始终觉得能够把病去根治本,就对医生过高要求。大家有健康的观念,但又有过分的担忧。

性问题,传统和现代交叉矛盾。《性史1926》鼓励我们前进的勇气。八十年前已经如此先知,我们更应该像张竞生先生那样站出来。

现场问答:

问题1:张竞生先生用文学家的语言做社会研究,夹杂个人趣味,他本人带有哲学家的傲慢,但他这样做研究是不是跟当时的社会研究方法不够先进有关?那这样的学术意义在哪里?

陈平原:我看了同时期周作人等人做的研究,对比同时期的研究就会发现,同样做调查,张竞生不专业。哲学家的傲慢是我自己的概括。张竞生开创的东西很多,性心理学、计划生育等,什么都知道一点,他什么都有兴趣,但是很么都不专业,很钦佩但也很遗憾。

江晓原:陈老师说张竞生用文学方式不妥,我个人觉得并无不妥。当时北大风俗调查会有三个研究路径,歌谣调查、妙峰山民俗调查、性史调查。色情歌谣也是从文学角度来搜集的,张竞生的性研究可以归为色情歌谣研究一类。《性史》后来产生不良后果,张的朋友不敢声援,本人仍坚持是不法书商陷害。大辣版本后五篇不是张竞生先生所作。所以后来我建议世图出版的时候删掉了后几篇,因为后几篇抄袭痕迹明显。张竞生最初做这件事,态度还是比较严肃、认真的。竞生先生的性学研究和其他的学术研究都是一样的。我认为他在方法上并无不妥。

问题2:请问潘老师,您说现在是多元化,艺术,经济,文化都是多元的,那多元化是否有根?多元的性文化是否有根?第二个问题,性教育是自发形成还是来自于父母教育抑或是异性给予?性观念从哪个渠道了解才是最有益身心的?

潘绥铭:性的根就是快乐。性就是为了寻欢作乐。除了不能强迫,别的都是合理的。底线就是不能强迫。多元化就是,除了最底线的,各种情况走允许存在。多元化也容许佛教、儒家,甚至封建的存在,也允许开放、前卫的存在。第二个问题,网络让一切都不同。现在性教育的渠道大部分来自于互联网,我们这一代人的性教育都源于小伙伴,你们不一样。网络时代让一切不得不多元化。信息化让一切都多元化起来。你说的“有益身心”本身也越来越模糊,究竟什么叫有益身心?网络时代,无法指定统一标准。主体是人,只要他认为是好,那就是好。只要那个人不违反社会规范,就是合理的。父母无非就是想开点,无法决定下一辈,你所要做的,就是等着他跌倒坑里了你把他捞上来,再跌倒再捞,第三次跌倒没有那么傻的人。什么好什么不好,交给子女自己去选择。

问题3:美剧《性爱大师》是根据威廉姆斯改编而成的电视剧,除了张竞生在二十年代做的性学研究,想请问下在1949年时期,还有没有其他以学术研究为目的的性文化研究?

江晓原:某种程度的先驱者,现在讲究策略的东西,搜集资料分析才能达到潘老师所说的那种数据,张竞生的失策是过早发展。他过早发表作品,使得书商有机可乘,引发了不可控状态,导致研究做不下去。民国虽然也有专门研究的时代,据个人了解,中国那时候有各种各样的圈子,前几年,遇到台湾友人,送我一本小书,小书是当时配合上海电台节目出版的,有点类似现在的深夜电台节目,解答人们的性困扰。这本小册子就是根据这些内容最后收集成书。金赛的性学报告,也有一定的学术性。陈教授刚说张竞生的文学性不妥,所以认为张竞生应该从发表学术文章开始,先不发表《性史》,这样走的更远,这样的话新文化运动是不会排挤他的。

陈平原:这是由二三十年代的思想状态决定的。周作人收集色情诗歌的时候,也在不断的为自己做着解释。张竞生前两本著作是学术性的,周作人等批判他比社会上的人更严厉。张竞生有一点商业成分在里面。周作人等在做色情歌谣研究时是很谨慎很小心的,而张不但不避谨慎,反而采取迎合的态度,并融入了文学手法,性心理学本来就很敏感,文学色彩和商业性就更难做。好的想法未必会有好的结果。张的学术调查还是有问题。

江晓原:那时候,文学思想界很赶时髦,比如施蛰存当年在文学刊物发表的文章就很有弗洛依德精神分析的影响,因为有改进,当时是无法看出来的,所以说当时也有思想改进潮流。

陈平原:因为我本行是做文学研究的,所以我几乎一眼就能看出张竞生的这本性史跟张资平的情色小说在写法、布局、段落等地方上的相似之处,二者的手法很像。我现在还在准备资料,以做进一步的研究调查,相信不久之后就会有结果。

相关阅读:

张竞生其人其事

文/江晓原

一、从留法哲学博士到北大教授

在20世纪初期,张竞生算得上中国学术界一个非常活跃的人物。

张竞生1888年出生于广东饶平。十九岁考入黄埔陆军小学,在那里选修了法文,伏下了他后来留学法国的因缘。在那里,他还认识了孙中山。后来他去上海震旦学校就读,旋又考入法文高等学校及京师大学堂。据说,他在京师大学堂的藏书楼里发现了德国人施特拉茨的《世界各民族女性人体》一书,这是通过收集整理世界各民族典型女性人体照片和资料,来确定不同人种、不同民族女性人体特征的人类学著作。他反覆阅读此书,这又伏下了他日后研究性学的因缘——最终他却为此而弄得身败名裂。人世间的祸福,实在是倚伏无定。

1911年辛亥革命爆发,张竞生二十三岁。南北和议时,他曾是孙中山指派的民国代表团的秘书。有人认为他可以算“国民党元老、中华民国开国元勋之一”,可能稍有夸张,但他确实认识不少国民党的元老人物。比如,1910年汪精卫谋炸清摄政王载澧,事泄被捕,据说为汪精卫探监报信的就是张竞生。

不过张竞生对于政治没有什么兴趣,和议后他表示要出洋求学,得到孙中山嘉许。1912年10月,张竞生与宋子文、杨杏佛等人以官费生出洋。张竞生到法国,先入巴黎大学哲学系,1916年获学士学位;又入里昂大学哲学系,1919年以《关于卢梭古代教育起源理论之探讨》为题通过论文答辩,获哲学博士学位。留法期间,他也热心于社会活动,曾与汪精卫、蔡元培、吴玉章、李石曾等人发起组织“法华教育会”,对其后的留法勤工俭学运动以及中法文化交流都曾起过积极作用。

张竞生在法国接受了大量的西方学术和思想,脑子里放满了社会学、性学、优生优育之类的学问,心中则是改造中国、建设中国的宏愿。1920年他自法归来,先是受聘为在潮州的广东省立金山中学校长,在任上他推行一些改革,如招收女生、提倡游泳之类。如果说这些改革是那时新潮人物行事中应有的风格,那么,他上任伊始就向军阀陈炯明上书建议推行的“节制生育”——当然不被理睬,未免显得太不合时宜,太书生气十足了。他后来的不幸遭遇,似乎也可以从这件事上看出一点端倪。

张竞生任金山中学校长不到一年,就出了风波,一个学生在他所提倡的游泳中不慎溺死,再说他那套西化的教育改革也被认为“不合国情”,于是去职。那时,蔡元培正在北京大学推行“兼容并包”的治校方针,遂聘任他为北京大学哲学教授。张竞生来到当时中国新文化运动的中心,这是一片新的广阔天地,他正好大大施展一番平生抱负。

二、在北京大学

当时的北京大学无疑是中国最活跃的学术中心,中外学术文化的交流十分频繁。张竞生一到北大,就和胡适一同接待了当时欧美生育节制运动及性教育运动的领袖人物山格夫人(Margaretsanger)之访华。此事似乎兆示着张竞生在北大的学术活动自始至终仍是与性学结有不解之缘。不久,他又曾积极组织邀请爱因斯坦来北大访问,但爱因斯坦中途变卦,未能成行。

张竞生早在20世纪20年代就大力倡导节制生育——也就是今日的计划生育,堪称先知先觉,但因“不合国情”而大受抨击。不过,他在北大讲授西方现代爱情、生育、性育以及有关的社会学说,倒是颇受胡适、鲁迅、周作人等新文化人物的称赞。张竞生将这些学说统称之为“美的学说”。1925年他出版了《美的人生观》和《美的社会组织法》两书,提倡“性格刚毅、志愿宏大、智慧灵敏、心境愉快的人生观”;主张学习美国的经济组织法和日本的军国民组织法,认为这样可以使中国“臻于富裕之境”,“进为强盛之邦”。《美的人生观》出版后,周作人在文章中称赞作者极有“天才”。张竞生还组建了“审美学社”,提倡美育。接着又组建了“性育社”,这被认为是中国最早提倡性教育的组织。

张竞生又在《晨报副刊》上发表他的“爱情的四项定则”:

(一)爱情是有条件的;

(二)爱情是可比较的;

(三)爱情是可以变迁的;

(四)夫妻为朋友之一种。

这样的观点,即使放到今天来看,也不能不说是相当激进的。当时有许多人士参与了对此“四项定则”的讨论,其中包括鲁迅、许广平等人。观点当然不尽一致。但是能够公开讨论爱情是何物,在当时也不失为非常解放之举了。

那时的北京大学,弥漫着浓厚的自由化气氛,学术研究很少禁区。比如民间的色情歌谣,就在学者们的研究之列,并且向社会各界广泛征集,1922年又开始发行《歌谣》周刊,其征集条例中说:“歌谣性质并无限制,即语涉迷信或猥亵者亦有研究之价值。”周作人等人对此事非常热心。而张竞生担任“北京大学风俗调查委员会”主任委员,受此自由研究氛围之影响,认为性以及与性有关的风俗等,当然也在应该研究之列,于是在1916年5月以“性育社”的名义出版了《性史》(性育丛书第一集)。却没料到小小一册书,竟引发了一场轩然大波,他本人由此成了中国20世纪文化史上有名的人物,也为此付出了身败名裂的惨重代价。

三、《性史》风波

《性史》第一集,初版印刷一千册。书中收集的是张竞生通过在北京报纸上刊登广告征集来的稿件中的几篇,如小江平(金满成)《初次的性交》、一舸女士(即张竞生当时的夫人褚问鹃)《我的性经历》等文。前面有张竞生所作之序,每篇文章之后还有张竞生所加的按语。张竞生在按语中发表了不少直白坦荡的议论,诸如每月夫妻之间性交几次才合适、妻子面对丈夫的调情求爱应该如何既羞涩又大胆之类。这些议论多是从他本人的道德标准、审美情趣和生活经验出发的,略举一段为例:

譬如有夫对妻说:“我看今夜你怎样对付我呢!”女子此时不免脸一红,但此时女子应当向其丈夫热热湿湿地亲一深吻,并应说:“恐怕你连战皆败啊!”此时情况何等美丽,周围空气又何等热烈;若女子面一红就走避了,则变成何等寂寞与聊了。故只知羞涩而不敢大胆,与只知大胆而毫与羞涩的女子同样欠缺自然的美感。

《性史》出版后仅四个月,便先在天津遭禁。起因是南开学校校长张伯苓致函警察厅,称南开附近的书店出售《性史》、《情书一束》、《女性美》、《夫妇之性的生活》、《浑如篇》等书,“诲淫之书,以此为最,青年阅之,为害之烈,不啻洪水猛兽。”于是,警察厅下令将《性史》等书全部没收,并且“严密查察,如有售卖,送案究惩,勿稍姑息,以维风化。”此举当然遭到南开一些开明师生的强烈不满,有人投书报刊,指责“入了张伯苓的南开,就好似入了始皇帝的秦国,教你怎样你就得怎样……随便草上一封信,而全天津的人便不能再看《浑如篇》、《性史》等书。”周作人在《语丝》的“南开与淫书”一文中发表了投书,并表示了他本人对于此事的态度。周作人说他已经看过《性史》等书,“觉得并没有什么……不觉得这些书的为害甚于洪水猛兽。”又说:

我并不因为认识张竞生、章衣萍诸君而想替他们辩解,我也不说这些书于科学上或文学上有怎样大的价值,我也不想拿去给自家的或友人家的子女读,然而我也不觉得怎么可怕,自然更没有“查封”之公要。假如我的子女在看这些书,我恐怕也要干涉,不过我只想替他们指出这些书中的缺点与谬误,引导他们去读更精确的关于性知识的书籍。

与周作人当时这样的持平之论相比,其他一些人后来的态度就要激烈得多了。比如这场风波之后十二年,阿英在抨击鸳鸯蝴蝶派小说作家王小逸(他的小说中不时有些准色情内容)等人的小说时,就说:“简言之,可称为《新性史》,实由于其对于性行为的无掩蔽的写述。”《性史》被视为色情作品的同义语。再过三年,潘光旦在蔼理斯《性心理学》译序中,将张竞生斥为“一位以‘性学家’自居的人,一面发挥他自己的‘性的学说’,一面却利用蔼氏做幌子;一面口口声声宣传要翻译蔼氏的六、七大本《研究录》,一面却在编印不知从何处张罗来的若干个人的性经验,究属是否真实,谁也不得而知。”还说“和这种几近庸医的‘学者’原是犯不着争辩的”,但是终究“忍无可忍”云云。

《性史》如何使张竞生大被恶名,还可以看张竞生后来的自述,他在自传性质的作品《十年情场》中说:“近来有些人以为我是巴黎长期的学生,习染了法国的淫风。看《性史》如猪狗的苟且,尽情地任它发泄出来。又有人疑我是一个‘大淫虫’,荒诞淫逸,《性史》就是现身的说法!”

张竞生被此恶名,实在是很大的冤枉。

他在报纸上登广告征集性史材料,是和北大风俗调查委员会的教授们事先讨论过的。当《性史》第一集出版时,他已经征集到二百余篇,原准备继续出版若干续集。但他一看社会反应不佳,立刻取消了出版计划,并且通知书店第一集也不可重印。然而,他万万没有想到事情已经无法挽回,他已经落入一个百口莫辩的陷阱之中——上海等地一些不法书商发现《性史》第一集非常畅销,先是大量翻印,接着又盗用张竞生之名,连续出版所谓的《性史》续集,据说达十集之多。张竞生不得已,诉诸法庭,有一次也曾判不法书商罚款五百元并不准再盗用张竞生之名出版,但更多的情况下是无法查出出版者,只能徒唤奈何。张竞生又在报纸上刊登启事,希望澄清事实,结果也收效甚微。世人大多以为《性史》连同所有的续集都是张竞生编印的。

据张竞生自述,他印《性史》第一集,得稿费二百元,他都分发给了各个作者,自己未拿一文。书店预支给他的第二集稿费一千元,他通知取消出版计划时也全数退还了。那时北大的教授收入甚丰,经济非常宽裕,并不会把这点钱看得多重。然而,攻击他的人却传说他编印《性史》赚了几十万大洋。

四、来到上海——“美的书店”与“第三种水”

《性史》风波,正是在1926至1927年之际。那时北大教授每任教四、五年后照例可请假出洋游学一两年(薪水照发),张竞生已符此例,遂请假南下。到上海时,恰逢张作霖攻入北京,派刘哲为北大校长,蔡元培去职,蔡元培在北大的旧制多被更张。据张竞生自述,他为此决定脱离北大,就在上海与友人合资开办了“美的书店”。也有人认为他是因为《性史》风波闹得声名狼藉,在北大存身不住才去上海的。

当时的书店往往编辑、出版、销售集于一身,“美的书店”也是如此。张竞生与友人集资两千元,在上海福州路500号开张。出资最多的友人谢蕴如就任总经理,张竞生自任总编辑,另外请了几位临时编辑。开张之后,生意兴隆,张竞生他们所编的各种书籍经常很快销售一空。

“美的书店”编印的书籍主要有三类:

一是《性育小丛书》,这是由蔼理斯著作中所论各种性问题编译而成,通常每个专题约一两万字。丛书采用平装本,封面上都印有从巴黎公开出版物上取来的艺术裸体女像——这在当时是非常新鲜大胆的。又因丛书定价低廉,因而购者踊跃,非常畅销。

二是普通文艺类书籍,包括美学、宗教、艺术等。

三是浪漫派文艺和文艺丛书,如《卢梭忏悔录》、《茶花女》之类。

在此期间,张竞生又创办《新文化》月刊社,社址在今上海淡水路复兴中路口丰裕里94号。《新文化》创刊于1927年1月1日,封面上标举“中国最有新思想的月刊”,内有“社会建设”、“性育”、“美育”、“文艺杂记”、“批评辩论”、“杂纂”等栏目。创刊宣言中称:

到如今,我国尚脱不了半文明半野蛮的状态,尤可惜的是连这一半文明尚是旧的、不适用的!故今要以新文化为表率,对于个人一切事情皆当由头到底从新做起……若他是新文化,不管怎样惊世骇俗,我们当尽量地介绍,并作一些有系统的研究。

创刊号上就展开了“妇女承继权”问题的讨论,当时的知名人士吴稚晖、蔡元培、张继等人都在《赞成妇女承继权者签名书》上签名。《新文化》月刊的“批评辩论”栏也非常吸引读者。月刊的印数曾高达两万份,成为当时少见的畅销杂志。

“美的书店”之兴旺一时,或许还与另一个经营特色有关。那时,上海的商店里都还没有女店员——“学生意”还一直是男性的职业,但是“美的书店”却大胆雇用年轻漂亮的女店员。不难设想,这样一家以编印销售“性书”为特色的书店,再加上独树一帜的年轻漂亮的女店员,当然是非常轰动的。张竞生自己对此也非常得意,他后来回忆说:

这间小小的书店,左近那些大书店如中华、商务等,若是与我们这间“美的书店”的门市一比,还是输却一筹。

“美的书店”所编印各书中,在当时最引起争议的,或许就是张竞生那本《第三种水》。所谓“第三种水”,是指在性交过程中女性达到快感高潮时,从阴道中所射出的一种液体。此事中国古代的房中术家早已发现,也已经被现代的医学观察所证实。张竞生特别标举“第三种水”,本是强调性交中不仅要让男子感到快乐,更要让女子也达到快感高潮。他还相信,出现“第三种水”时受孕而育的孩子可以更加健康。为了达到这种理想境界,张竞生又主张采用某些气功来辅助,如丹田运气之类。在今天来看,其说当然不无猜测臆想之处,但总体上并非谬误。

“第三种水”之说当时遭到周作人、潘光旦等人的抨击。他们认为此说是“不科学”的,又说丹田运气之类是企图复兴道家的腐朽糟粕。平心而论,到了今天,我们早已不难发现,这些抨击当然不全正确——有的是因所见不广,有的有点“上纲上线”。当时张竞生自然不服,也写文反驳,大打了一场笔墨官司。

以前那些将张竞生说成“堕落文人”、“无耻文人”的作品和传说中,经常向人们描绘如下一幕戏剧化的场景:流氓无赖来到“美的书店”向年轻的女店员要“第三种水”。似乎“美的书店”成了一个藏污纳垢的“下三滥”场所。其实,这种传说本身就是偏见的产物——认定去买“性书”的人必然就是流氓无赖。

“美的书店”虽然一度非常兴旺,却是好景不长,只两年光景就关门歇业了。据张竞生自述,是因为书店业同行嫉妒、恶意倾轧的结果。内情究竟如何,尚待进一步考证。

五、婚姻与恋爱观

张竞生十七岁时,曾由父母作主,在家乡与一比他小两岁的女子结婚。几年后,张竞生在上海念书时这位女子即去世,两人未有子女。

三十五岁那年,张竞生与褚问鹃在北京结婚。一年后生一男孩,取名真儿。但是到上海之后,两人之间的感情发生裂痕,中问虽曾一度重修旧好,但最终褚问鹃离张出走。于是,张竞生在《新文化》第二期上刊登了他们离婚的广告,其中说他们离婚的原因是:“(褚问鹃)受一二CP(即共产党,注)所包围,与其CP化的情人所引诱,遂也不知不觉从而CP化耳。”张竞生又在《新文化》上发表了题为《恨》之文,斥褚离他出走。然而,褚问鹃的友人则在《语丝》124期上发表文章反驳张竞生,说是因为“张竞生热衷于跟国家主义派与西山会议派的政客周旋”,才引起褚问鹃的不满而造成感情破裂的。

对于张竞生的《恨》一文,则有周作人大加攻击。张竞生认为周文完全是“恶骂”,难以容忍,就与周作人大打起笔墨官司,后来发展到意气用事,张竞生甚至攻击周作人个人的私德,说他娶日本老婆,为“谄媚倭奴”起见,他在北京住家门前不升中国旗而升日本旗云云——而事实上周作人出任伪职还是好些年之后的事。张竞生后来表示:“我往后极知自己那时的错误,可说是为情感燃烧到失去全部理性的。”至于周作人,与张交恶之后,也就在文集重版时将原先那篇称赞张竞生极有天才的文章抽去了。

张竞生在法国留学,深受浪漫主义爱情观念之影响。他在这方面的言行,确实与当时乃至今天的中国国情大大相悖。在《十年情场》一书中,他记述了多次他在欧洲时与外国女郎的恋爱情事。这只要看看《十年情场》中那些章节标题就可见一斑了,如“在巴黎惹草拈花”、“留学时代的浪漫史”、“彼此全身都酥软”、“海滨变成我俩的洞房”、“伦敦的一次奇遇”、“娇小玲珑的瑞士女郎”、“我是一只采花的昆虫”、“爬上树上寻欢”等,不一而足。而他自述编印《性史》的三种动机之一,就是“即主张情人制与性交自由制”。下面这段关于“美的书店”期间的生活自述,更能看出他在这方面的思想倾向:

书店雇员有许多女性,又相当漂亮,而在社会上,我又以“性博士”著名,那么,我对于女子必有许多浪漫的故事了。实则,说起来真奇怪,连我自己在后想起来也觉奇怪,在这个时间一二年之久,我竟“守身如玉”,未曾一次与女性发生肉体关系。这是任何人不肯相信的。可是事实如此,我为写出自己的真实传记,有就说有,无的不能捏造为有呢。

在他看来,一两年内“守身如玉”竟是非常奇怪的事情。这也难怪有人会将那些《性史》看做他本人的现身说法了。

六、身后是非谁管得

“美的书店”歇业之后,张竞生于1929年去杭州讲学,结果被浙江警方以所谓“性宣传罪”驱逐出境。幸得当时的广东省政府主席陈铭枢(原是他在黄埔陆军小学时的同学)的资助,再度赴法国,研究社会学和美学,并拟定了一个颇为宏大的译著计划。张竞生抵法后,在巴黎郊外租了一处房屋作为工作室。却不料陈铭枢去职,资助不再能够获得,译著计划无法实施。陈铭枢愧对老友,乃以私款一万五千元赠张竞生,使他仍得以在国外过了几年安定生活。1933年他再回国,那时主持广东省政府的陈济棠也是他的同学,陈济棠给他一个“实业督办”的头衔,委他主编《广东经济建设月刊》,并兼广州《群声报》编辑。

不过,张竞生此时似乎已经壮志消歇,逐渐下降为家乡一个地区性的人物了。不久他回到饶平,做了一些组织修筑公路、开办苗圃之类的工作。1937年抗日战争爆发,张竞生出任饶平县民众抗日委员会副主任。1941年他在浮山创办饶平县农业职校,推广农业新技术,还写了《新食经》、《饥饿的潮州》、《山的面面观》之类的作品。

1949年中华人民共和国成立后,张竞生曾任饶平县生产备荒委员会主任、广东省林业厅技正、广东省文史馆馆员等职。这一段安静的晚年岁月,颇给人以尘埃落定、洗尽铅华的感觉。张竞生回首往事,重理旧稿新著,为后人留下了不少作品。他的《十年情场》由新加坡《夜灯报》社出版,《浮生漫谈》由香港三育图书文艺公司出版,《爱的旋涡》由香港《知识》半月刊社出版。据说,他在1960年还完成了哲学著作《系统与规律的异同》、《记忆与意识》。但是,他终于未能躲过“文化大革命”这一劫,他被扣上“反动权威”等帽子,遣往饶平县乡间劳改。1970年他在“牛棚”夜读,突发脑溢血,翌日即去世,终年82岁。

张竞生一生的社会活动,除编印《性史》一事因过于超越国情,在当时产生了消极的社会影响之外,其余皆为有益于社会、有功于文化之举。而对于编印《性史》一事,他事后不久就一再反省思考,在《十年情场》一书中,更是对此深自忏悔!且看下面这段独白:

我在当时已知《性史》所犯的错误了。但因社会上的责骂与禁止,使我无法去纠正我的错误。在后我到上海开“美的书店”时,尽是介绍蔼理斯的学说,至于该书所附的性史与我国人的性史一件不敢介绍。但可恨太晚了,性学淫书被人们混视为一途了,我虽努力改正我的错误,但已来不及了。“性学博士”的花名与“大淫虫”的咒骂,是与法避免了。时至今日,尚有许多人不谅解。我的自责,我的忏悔,也极少得到人的宽恕了。朋友们,听它吧!听它命运的安排吧!我是习哲学的,哲学家应有他的态度:就是对不应得的名誉与毁谤,都不必去关心。但痛自改过与竭力向上,这些是应该的。

张竞生几十年的大恶名,就是因为一册小小的《性史》而起。此事的动机本来完全是好的,不妥只是在于施行的方式和时机考虑欠周,使得不法书商有了可乘之机,张竞生自己成了他们的牺牲品。

然而社会总是在进步的,人们的观念也是在不断开放的,“谈性色变”的年代毕竟已经过去。张竞生的乡亲们没有忘记他。1984年,当地政府为他正式恢复了政治名誉。1988年,为了纪念他的一百岁诞辰,特意召开了“张竞生博士学术思想讨论会”,颂扬他是一位爱国者和民主主义革命先驱。