(文/盛禹九)

为《中国青年》确定办刊方针

胡耀邦是1952年8月来团中央主持工作的。他一到团中央,就抓报刊工作。上世纪50年代初期,在《中国青年》办刊方针问题上,团中央曾有过一些争论:一种意见强调刊物的群众性、通俗性和实用性,认为应为广大青年服务,指导和帮助青年解决工作、学习、婚姻、家庭、生活中的各种切身问题,文章宜通俗短小,便于阅读。建国初期,特别是1951年《中国青年》改为双周刊后,就是这样办的。另一种意见则是强调刊物的政治性、思想性和权威性,认为青年的切身问题固然要谈,更重要的是应针对青年在革命和建设中的思想问题,进行马克思主义思想教育,要讲究文章质量。为此,1953年,团中央就这两种意见进行过一次讨论,最后由蒋南翔书记作总结。南翔同志肯定了后一种意见,认为《中国青年》应“配合党的中心工作对青年进行政治思想教育”,要帮助青年学习马克思主义。因此,当时的《中国青年》除了配合党的中心工作,如抗美援朝、知识分子思想改造、“三反”“五反”,针对青年的思想进行一系列宣传外,还发表了恩格斯《论自然辩证法》这样理论性很强的论文。1952年,编辑科科长吴佩纶同志调离《中国青年》前,总结编辑工作,他把“紧跟两头(即中央和青年)”作为贯彻办刊方针的最重要的编辑思想和工作经验。

蒋南翔对《中国青年》编辑方针的确定,使刊物面貌焕然一新。1953年发行量由原来的15万份上升到30万份,很快60万份、120万份地成倍增长。尽管如此,一些人对编辑方针仍犹疑不定。特别是1952年团中央更换领导班子后,一些新来的领导,例如当时的宣传部长项南,就正式提出“改进《中国青年》工作”的书面建议,希望恢复到原来“群众性、通俗性和实用性”的面貌。当时,编辑部的一些同志为此曾一度苦闷,不知如何是好。

这个时候,首先站出来讲话的是胡耀邦。我记得在一次谈话里,针对那些主张《中国青年》要多谈包括如何烧菜做饭、设计服装、旅行照相等的见解,耀邦同志斩钉截铁地说:“《中国青年》是个政治思想教育的综合性刊物,应该具有思想的权威。首先要求每期要有两三篇非常切合当前广大青年政治生活中的问题的文章,这就是我们杂志的个性。”他认为,“《中国青年》第一位的工作是抓思想”,“也就是抓那个时期的思潮”。

此后,耀邦同志又多次提出,《中国青年》除了具有“政治性、思想性、教育性”之外,还应具有“知识性”。“过去讲革命,讲打仗;现在讲建设,讲学知识。”1963年,我和于昆同志在湖南岳阳进行调查研究后,曾到湘潭向耀邦同志汇报工作。耀邦同志亲自书写了《对〈中国青年〉工作的意见》12条,洋洋洒洒三四千字。他明确提出:《中国青年》应成为“具有政治性、思想性、教育性、知识性的综合刊物”,又一次为这个刊物定了性。

二十世纪五十年代初期的《中国青年》

50年后,一位当年的读者在网上这样评价《中国青年》:“这本杂志,曾经引领时代潮流,成为中国青年政治生活的风向标。有青春的乐观向上,有青春的豪情漫卷,有青春的跃动思考,有青春的学术情怀。”这从另一个角度证实了当年胡耀邦为《中国青年》制定的指导思想和编辑方针的正确性。

指导刊物编辑工作

胡耀邦一贯注意联系群众,作风平易近人。我至今仍清楚地记得:耀邦同志来团中央的头几年,差不多每隔一两个月就抽空来到《中国青年》编辑部和大家一起聊天。他没有一点官架子,平时大家从不呼他的官名,而称他“耀邦同志”。他来到编辑部,总是笑容满面,挥挥手,然后和大家在一起,上面下面,天南地北,无所不谈。他的谈话幽默风趣,使我们不仅得到信息和知识,还得到愉悦和享受。

上世纪50年代初期,胡耀邦常列席中央政治局会议,他除了及时向我们传达上面的宣传思想外,还经常亲自为刊物出点子,设计题目。

1953年实行农业合作化,农村里出现青年人不孝敬、不赡养父母老人的现象。朱德知道这个情况后,对耀邦说:“要对青年进行宣传,叫他们孝敬和赡养父母。”耀邦随即转达朱德的指示,要我们组织文章谈谈怎么看待“孝”的问题,因为当时社会上有一股反对所谓“旧礼教”,否定“孝”的思潮。于是,我们在当年第7期发表姚远方的文章——《从‘孝’谈到怎样对待父母》,得到良好反应。

1954年,耀邦从刘少奇那里得到一篇译文——《审判后的谈话》。那是苏联一位院士讲述自己的孩子犯罪判刑的事件发展过程,并为此追述自己作为家长的责任和忏悔。在耀邦的建议下,《中国青年》转载这篇文章。随后,《中国青年报》也采访和发表了我国青年犯罪的一个典型故事——《马小彦的堕落》。这两篇文章在当时起到轰动性的社会效果,引起人们对青年的家庭教育和社会教育的重视。

耀邦同志非常关心刊物的作者队伍。他认为,《中国青年》应更多地请社会名人、专家学者写稿,以保证文章的质量和权威性。在他的建议下,《中国青年》建立了一支由老革命家、文化名人和专家学者组成的作者队伍。耀邦同志还对发表在《中国青年》上的一些深受读者欢迎的“老、名、专”文章进行过归类和点评。他说:“你们刊物上有几类好文章:范若愚式的、魏巍式的、陶铸式的,各有风格,都值得取法。”范若愚当时是中央党校教员,他结合巴甫洛夫学说写了一系列文章,如《多想出智慧》《若要记得,先要懂得》《心不二用》等。耀邦同志说:“这种结合科学知识谈青年思想问题的文章,应该是《中国青年》的一种范文。”他一再向范若愚表示谢意。

胡耀邦不仅重视“老、名、专”文章,也推荐青年人的文章。1960年,他从一个青年积极分子会议的材料中选出两篇发言稿:一篇是《江南鲜花塞北开》;另一篇是《我在农村安了家》。作者都是下乡的知识青年,讲述自己参加劳动后思想工作中的进步和变化。为此,耀邦给总编辑邢方群写了一封热情洋溢的信。信中说:“很久以来,我是极力主张我们的报刊适当但又是必须认真地登载一些来自群众的稿件,特别是来自先进分子群众中那种自传性质的通讯、特写、发言和论文的稿件。我始终认为,这样的稿件对青年,对我们自己,都是极好的教材”;它“充满生活气息”和“实际知识”,“最能鼓舞人们热爱生活,丰富和坚定人们的革命人生观”。他还注意到这些群众稿件语言文字上的“表达能力”,“反对党八股、学生腔”,如此等等。这些提示,对我们的编辑工作有很大帮助。

关心和帮助编辑人员

胡耀邦不仅关心《中国青年》的编辑工作,还关心编辑部工作人员的成长和进步:当看到他们工作中有成绩,就予以表扬和鼓励;发现缺点和错误,就给以帮助和指正。这里只讲两件事:

一件事是,耀邦同志在1952年第二次团代会上作工作报告,明确指出:“在建设时期,学习是青年更加特别突出的任务。”江明同志根据这个报告的精神,写了《谈在工作岗位上的青年学习文化科学知识的问题》一文,比较全面系统地回答了在职青年如何学习文化科学知识的问题,并且提出“向文化科学技术的堡垒进军”的口号。耀邦在《中国青年》上看到这篇文章后,要社长杨述转达他对江明的赞许;还让江明到他办公室,当面鼓励和表扬。江明文章发表4年之后,1956年,周恩来总理在一次会议上向全国青年发出号召,正式提出“向科学进军”的口号。

1952年发表江明文章的同一期刊物上,还有另一篇文章——《怎样对待同志的缺点和错误》。这篇文章是当时在中宣部工作的洪禹同志写的,事先经过理论界的一位权威人士看过。耀邦看了这篇文章后,向编辑部指出其中一些观点和举例上的偏颇和错误。开始,他的意见没有为作者和编辑部的不少同志所理解和接受。耀邦同志没有高声叫嚷,也没有严厉指责,而是循循善诱,摆事实,讲道理,终于使作者和编辑部的同志都同意他的看法,心悦诚服地在刊物上作了公开的自我批评和检查。

1978年8月,胡耀邦接见《中国青年》和《中国青年报》参加青年团十大筹备组的成员。

1959年“大跃进”期间,《中国青年》为了紧跟形势,发表“火烧中游思想”的文章,说什么“应该与右倾机会主义割席而坐,彻底划清界限”,“反右倾机会主义应该大搞群众运动”,等等。胡耀邦见到文章后,把总编辑邢方群请到他的家里,讲自己经过调查研究了解到的情况。原来这年春天,耀邦同志出差苏州,在东山亲眼看到素称“鱼米之乡”的苏州在闹“春荒”:许多戴着红领巾的孩子在采野菜。“这不是表明缺粮吗?地县级干部自己不敢讲实话,还老围着你说,一亩地要打好多千斤稻子,这不是自欺欺人、搞浮夸吗?”耀邦讲完这些话后,随即指出:作为刊物的领导,应该了解下面的实际情况,进行独立思考,不能盲目“紧跟”,等等。说得这位总编辑不断点头称是。

更值得人们称道的是,胡耀邦有一颗善良和明辨是非的心。他对历次政治运动中的极左路线洞若观火,而对在运动中无端(或可能会)受到打击的干部和群众,总是满怀热情地采取各种方法进行保护和帮助。这里也举两个例子:

1962年,刘志丹烈士的弟媳李建彤撰写了历史小说《刘志丹》,先在《工人日报》发表,并准备在工人出版社出版。为了弘扬革命传统,《中国青年》刊登了其中一个章节。这年8月,中央召开北戴河工作会议期间,康生在会上提出《刘志丹》是为高岗翻案,是“习仲勋反党集团”的一大“阴谋”。这样一来,《中国青年》也就被牵连了。当时,胡耀邦也在北戴河开会,立即打电话给杂志社,要求把发稿的情况迅速搞清楚,写成材料送给他。之后,在八届十中全会上,这份材料被印成会议资料,发给与会人员。由于胡耀邦处置及时得当,《中国青年》编辑部相关人员逃过了一劫。然而,就我所知,当时《工人日报》和工人出版社许多有关人员,因得不到上面领导的有力保护,被康生整肃,工人出版社原社长高丽生受尽酷刑,被折磨致死。

再说一件许多人都很熟悉的事:1980年代,《中国青年》的“潘晓讨论”在社会上产生很大的影响,也有不同观点。在《工人日报》的一份“内参”上,发了一篇带有倾向性的资料,质疑这个讨论中“潘晓”署名的真实性。耀邦看了以后,作了带有批评性的批示。《中国青年》编辑部的同志对此很不理解,总编辑关志豪给耀邦同志写了一封信,反映编辑部组织潘晓讨论过程的真实情况,并给耀邦提了点意见,措辞比较直率和尖锐。当时,耀邦同志是中共中央书记处总书记,因关志豪写信的事已流传在外,中宣部有人主张对此事进行追查和处理,被耀邦制止了。耀邦说:“关志豪曾经是我的下属,我对他很熟悉,不用调查了。”

可事情并没有完。1983年12月,距“潘晓讨论”结束近3年以后,华中工学院党委向胡耀邦和有关部门送上一份材料——《〈中国青年〉关于人生意义讨论散布大量错误观点必须澄清》,建议在这次“清理精神污染中,必须对两青年报刊认真进行清理”。胡耀邦在这个来信材料上批示说:“这件事用不着再大肆翻腾,注意一下就可以了。”这样,《中国青年》编辑部的同志们又逃过一劫。几年以后,《中国青年》的“潘晓讨论”在媒体上得到公正的评价和一致的赞扬。

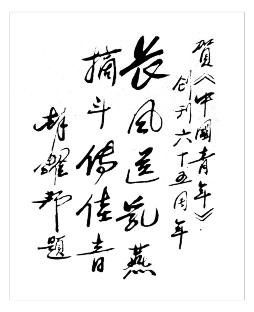

1988年,胡耀邦为了纪念《中国青年》创刊65周年,写了贺词:“长风送乳燕,摘斗传佳音。”

在运动中保护报刊干部

至于胡耀邦在1957年反右运动、1959年“反右倾”运动、“文化大革命”,乃至1983年“反精神污染”等运动中,对团中央内外许多挨整(或即将挨整)的干部和文化人进行保护和帮助的事,那是数不胜数、有口皆碑的。这里只说1957年反右运动中,耀邦同志如何用心保护和帮助团中央报刊干部的一些情况。

胡耀邦对反右运动是有看法的。运动开始时,他带队到莫斯科参加“世界青年联欢节”。联欢节结束,这年9月,他回到乌鲁木齐后,立即打电话到团中央机关询问运动的情况,当得知机关和直属单位已划了50多个右派,《中国青年报》社长陈绪宗、副总编辑陈模,各部室主任丁望、王亚生、吴一铿等一批业务骨干,统统成了“右派”时,耀邦非常吃惊地说:“损失惨重啊!哪有这么多的右派?”即下令团中央机关马上停止划右派。

丁磐石是当年青年社“火已烧到身边”,差点被划为“右派”中的一个。老丁在回忆起这段往事时,同我说过:“我在反右派运动中检查思想:觉得肃反采用‘逼、供、信’对敌斗争的方式审查干部不对;很欣赏费孝通的文章《知识分子的早春天气》,等等。团中央组织部一位副部长看了我的检查说:‘这不是右派,又算什么?’幸亏耀邦同志及时回到北京刹车,我才没戴‘右派’帽子。”

鄙人早在1954年参加肃反工作时,就被内定为“右倾”了。主要原因是,我在进行外调工作时,没有完成领导规定的任务,把涉嫌“叛徒”“国民党党员”和“历史反革命”的几个社内肃反对象的问题落实,反而实事求是地还他们以清白。1957年鸣放期间,社里安排了“肃反工作总结”的党支部会,事前通知我准备提意见。

我在支部会上就自己所见所闻,讲了实话,提出“肃反可能有扩大化”的问题,因此被“钓”,划为“右派”。事后,有同志向耀邦同志反映了我平日的表现和肃反真实情况,耀邦在团中央右派下放“劳动改造”之前,同各直属单位负责人谈话时,列举了团中央报刊一些人的名字(其中包括鄙人),说:“这些人虽然戴上了右派的帽子,但他们都是有才能的,经过劳动思想得到改造,仍可以回到本单位工作,可以再入党。你们一定要好好帮助他们。”耀邦同志这些话,语重心长。根据他的这个指示,鄙人“摘帽”后,没有改行“下放”外地,而是继续留在《中国青年》从事原来的编辑工作。

中国青年社的同事在政治运动中得到耀邦同志直接关怀和帮助的,还有张继尧和黎秉宁:他俩都是北京大学的学生,1954年毕业后分配到中国青年社工作。张继尧在反右运动中被打成右派,唯一的罪状是:他在鸣放期间在中国人民大学听过林希翎的一次讲演。有人问他,林希翎讲得如何?张边点头边回答说:“她有些话还有点道理。”就是这么一句话,一个点头,被划为右派,被人们戏称为“点头右派”。张继尧摘帽后被分配到内蒙古工作,在那里语言不通,水土不服,工作和生活相当困难。他想回天津老家工作,不得已求助于青年社。青年社把情况反映给胡耀邦。耀邦同志毫不犹豫,当即给天津市委书记陈伟达写了一封信,帮助张继尧解决了问题。

黎秉宁1958年调离青年社,去内蒙古从事学校工作,在“文革”两派斗争中挨整,夫妻双双被下放到农村劳动。黎不得已来到北京,找到耀邦的家,向耀邦求助。耀邦同志热情地接待了他,恰好当时胡克实(团中央书记处原书记)也在座,他俩都同情和支持黎秉宁。结果,耀邦同志写了封信给内蒙古区委书记梁步庭,让黎秉宁回到原单位。后来,黎秉宁移居美国,在芝加哥一个华人老年公寓当经理。我2003年旅美见到黎秉宁时,他对耀邦充满感谢之情。

1954年,耀邦同志在一次同我和江明同志的谈话中,曾经说过这样一段话:

毛主席写过这样的题词:救死扶伤,发扬革命的人道主义。依我看,革命的人道主义也就是社会主义人道主义、无产阶级的人道主义。我认为,不能把毛主席的题词仅仅理解为医务工作者的“救死扶伤”,其内涵应该更丰富、更广泛……无产阶级并不是只讲革命,只讲斗争;也讲爱心,讲人情味,讲对同志、对广大人民群众的尊重、关怀和爱护。只有这样,我们的社会主义才是可爱的,人们才能从中感受到更多的欢乐和温暖。

60年前,他独具慧眼,敢于突破传统意识形态,提出“无产阶级也讲人道主义”,十分难能可贵。耀邦同志当年的这个理念,成为他后来以大无畏的精神顶住逆流,大力平反堆积如山的冤假错案的思想理论基础。

1988年,耀邦同志为了纪念《中国青年》创刊65周年,写下贺词:“长风送乳燕,摘斗传佳音。”这两句话,既是对《中国青年》的鼓励和期望,也反映了耀邦同志对这个刊物及其人员始终不渝的关怀和呵护。

50年后回首往事,不胜浩叹,对耀邦同志当年过人的胆识和勇气,充满着由衷的感谢和崇高敬意。

可贵的“耀邦精神”

1987年,胡耀邦辞职,两年后去世。有人认为,耀邦去世的讣告中没有写上“伟大的马克思主义者”,是一大遗憾。

著名学者郭罗基曾把“耀邦精神”概括为“民主精神、人道精神”。胡耀邦不仅是民主、人道思想的倡导者,也是践行者。他是民族的良知,反映了时代潮流和绝大多数国人的共识。

著名学者艾瑞克•弗洛姆在其《为自己的人》一书中,对“人道主义良心”一词作了这样的诠释:人道主义良心不仅代表着我们所表达的真正的自我,而且也包含着生活中我们之道德体验的本质。人道主义良心中,保存着对人生之目的的认识,保存着实现这种生活目的的原则。把成为他人之工具当做自己的原则(无论它显得多么高贵),都会使人变得忘我、不幸、顺从、失去勇气,这是对人的良心之要求的违反。

我觉得,胡耀邦的思想精神实际上已上升到人类共同价值和道德本质的更高层次。由此看来,耀邦同志缺少一个称号,又有什么可遗憾的呢?

——2015年9月于北京,为纪念胡耀邦诞辰100周年而作