(文/新浪专栏新史记杨智友)

1874年10月的一天,英国驻华使馆副领事马嘉理(A. R. Margary)“由京到滇”,受到云南巡抚岑毓英的优加款待,“派委文武员弁护送出境,并饬沿途州县妥为照料”。马嘉理再也不会想到,仅仅三个月后再次入滇时,等着他的,会是一场无妄的杀身之祸!

原来,还是在年初,为了打通进入中国西南内陆贸易的交通线,英国陆军上校柏朗(H. A. Browne)带领一支200多人的武装探路队,拟由缅甸八莫北上入滇。英印当局据此向英国驻华公使威妥玛提出了两个要求,一是以“游历”为名,代他们向总理衙门办理护照;二是派一名通晓汉语、熟悉中国情况的的翻译为之带路。

威妥玛将此特殊使命交给了一向信任的下属马嘉理,只是,这个千里南下的带路人,自己却走上了不归路。

却说马嘉理被护送出境到达八莫后,与柏朗一行会合,于1875年2月“复由缅来滇,并不先行知会,请委员迎护”,仗着人多势众“冒昧前来”的后果很严重,探路队经过云南蛮允(现芒允)附近,“行至户宋河,遇着野人拦路,问伊要过山礼。马洋官不肯,野人就将马洋官杀毙,行李、马匹抢去”。所谓野人就是当地土人,其实他们是要钱不要命的。据说马嘉理骄横惯了,举枪便射,当场打死数人,使局面变得无法收拾。柏朗纵火烧山,乘烟雾弥漫才逃回缅甸。

“过山礼”就是“买路钱”,莫非马嘉理舍不得那几个小钱?非也!“马洋官”在为自己的傲慢付出代价的同时,也酿成了近代史上震惊中外的一个大事件——“马嘉理事件”(又称“滇案”)。时至140年后的今天,尽管马嘉理多半不想以这样的方式成名,他的大名还是被镌刻在高高的石碑上,耸立在西南边陲盈江县芒允村户宋河畔的凄凄荒草里。

马加里(马嘉理)事件纪念碑

马加里(马嘉理)事件纪念碑赫德认识马嘉理,但是,当他在第一时间得知这一噩耗时,他的第一反应不是为他的同胞感到悲哀,而是代之以巨大的担忧——马嘉理之死,必定会升级为一桩外交大事件!

果不其然,威妥玛发飙了!人是他派的,发放护照是总理衙门同意的,而总理衙门也将此事通知了云南的高级官员,现在马嘉理却死于非命,首级还被悬挂在腾越厅城。这难道不是蓄意挑衅?威妥玛压根不相信马是“因野人拦讨过山礼,遂被戕杀”的,他认为这样的罪行不可饶恕,“颇疑此案必有主使之人”。3月19日,他向总理衙门发出了最后通牒,提出派员调查、赔款等一系列要求,限中国政府在48小时内答复。与此同时,英国驻华海军司令赖德率舰队北上,55000名英军集结仰光待命,西方各国公使均接到了本国政府不得擅离职守的训令。

每当这个时候,赫德既是中国官员又是英国公民的双重身份便凸显出它的重要,次数多了,只要中英关系事态一紧张,赫德便有了一种莫名的兴奋,觉得理所当然就该由他来充当居中调停的角色。面对威妥玛提出的许多貌似离题太远的要求,比如增辟商埠、优待外国公使、外国商品运往内地免税等,他嗅出了个中深意:威妥玛一向秉持“英国对华贸易因为现行税制受害甚大”立场,这个老资格的外交家,是在利用马嘉理事件大做文章啊!

总理衙门这次倒是硬气,赔偿和派员调查没有二话,只是反对英国人参与现场调查,“至于其他的要求,中方认为它们与事件毫无关联,所以不能接受。”威妥玛大为恼火,他的中文秘书梅尔士(Mayers)更是气势汹汹,不依不饶。4月,威妥玛再次提出外交特权和内地贸易征税问题,同时梅尔士在天津会见了李鸿章。李鸿章在会见时谨慎地指出:“他已明白地告诉赫德,海关与内陆边境事务毫无关系。”李担心马嘉理事件会导致内陆边境“口岸”的开放,他的这些警告表明,赫德作为一个幕后人,对控制贸易问题相当关注。

也许是和洋鬼子打了十几年交道了,自鬼子六奕訢以下,总理衙门的一干大员们迅速成熟起来,在和列强的谈判中,并非我们想当然的那样猥琐,而是不卑不亢,大玩太极。我们不妨引用这段令人大呼过瘾的史料,看看总理衙门大臣董恂、沈桂芬如何对付奉威妥玛之命前来交涉的梅尔士。

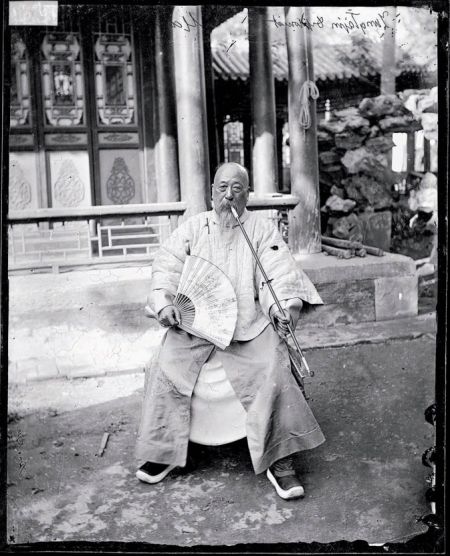

总理衙门大臣董恂

总理衙门大臣董恂“梅云:现在各处此等情景都由总署所办,各事全无真心和好意思,是以各处敢如此欺辱外国人、戕杀外国人。须知外国人不是可欺辱、可戕杀的,我们只好要做到这个地步。

董大人云:我前年患一疙瘩平复之后,长了一块新肉,时常作痛。据医者云,此肉在身上日子未久,与本来之肉年久在身者不同,是以作痛。再过几年此肉与本来之肉一般,自然不痛。此即可为比方。

梅云:董大人之话,是说愈多一年自会见和好意思。我看中国是愈多一年愈不见和好光景。这个是物极必反时候了。其实此事全在总署,总署如肯真心和好,只说一句话,各处岂有不听从的,譬如病人须要服药方好。

沈中堂云:有病固须吃药,也要看所吃何药。如吃不得之药,病人也不便吃。”

别看大清国力衰微,船不坚,炮不利,但外交官员话锋之健,口舌之利,时人难出其右。像梅尔士之流的中国通尚能抵挡一二,其他的洋人,也只有不明觉厉的份了。

如此这般的口水仗,注定了中英滇案交涉难以取得实质性进展。威妥玛借此机会,大肆诋毁总理衙门,指责清政府查办滇案的诚意,并提出一揽子要求。其中,与事件最密切相关的有两条,一是派一、二品实任大员亲往英国对滇案表示歉意;二是清廷降旨责问岑毓英等对滇案失察。更有甚者,“遣使入英及责问岑毓英等谕旨须明发并在京报上公布”。

鉴于时局,李鸿章建议总理衙门在这些要求中“酌允一二”。决定派郭嵩焘为使臣赴英;允许责问岑毓英,但不公开发表。至于通商等问题,那可是双方公认的朋友——赫德先生的强项。在这样的背景下,赫德从幕后走到了前台。9月21日,威妥玛与总理衙门大臣商定,翌日派梅尔士前来,并应邀请总税务司赫德参加。第二天,梅尔士与赫德按时去了总理衙门,尽管赫德又是亲自翻译节略,又是极力撮合,但外国公使与中国高官交往以及商务问题的讨论都没能取得进展。29日,奕訢照会威妥玛称,货税问题应单独考虑,不应与滇案联系起来,前几日赫德已受命仔细详尽地考虑这一问题,等到滇案了结后再另行处理。

威妥玛对此照会十分不满,他的忍耐已到了极限!10月1日,威妥玛写好断交照会,称他将立刻撤使,并令天津与牛庄的英国领事告知当地英国商民,必须在河道冰封前撤离,因撤离而造成的损失将由中国承担。

事实上,威妥玛的撤使断交只是吓人的姿态,他的真正目的还是想迫使总理衙门让步,同时他也在思考着如何转寰。由于9月29日奕訢的照会中提到,由赫德来考虑货税问题,于是威妥玛便要求赫德告知他所接到的指示,赫德回答说没有接到任何指示,但他同时表示,可能在此问题上有所误会,他请威妥玛在他与总理衙门大臣谈过话之前不要采取过激行动。威妥玛同意了赫德的这一请求。

如果说彼时的中英双方是一对咬合的齿轮,那么,赫德就是最佳的或许也是唯一的润滑剂。为了挽救危局,他劝告“总理衙门作出了必需的保证,并通知公使已指示总税务司就外国贸易征税做出全面报告。”实际上赫德是在给他自己出难题,他必需想出一个“对于中国来说是可行的,又能为所有条约国所接受的有关货税的方案”。

威妥玛终于平息了心头之火,中英滇案交涉中的第一次危机在赫德的调停下得到了解决。或许是中方做出了一定退让,总理衙门提及赫德在解决此次危机中所发挥的作用时,只是在奏折里一笔带过:“复经赫德往来传述辩论各节”,也就是说赫德所起的作用仅仅是为双方传递信息而已。但是英方却不这样看,刚刚获封巴思勋位的威妥玛爵士,在写给英国外交大臣德比勋爵的信中称,在近来的交涉中总理衙门作出了让步,而总税务司赫德给予了巨大的帮助!

“据我所知,只要他(赫德)感觉到某一计划对中国和外国都有益,他就会力劝总理衙门采纳这一计划。中国正在取得的进步无疑应归于多种原因,但是我敢毫不犹豫地说,在外国人中,没有人对于中国的进步做出过赫德那样大的贡献。”