尼采

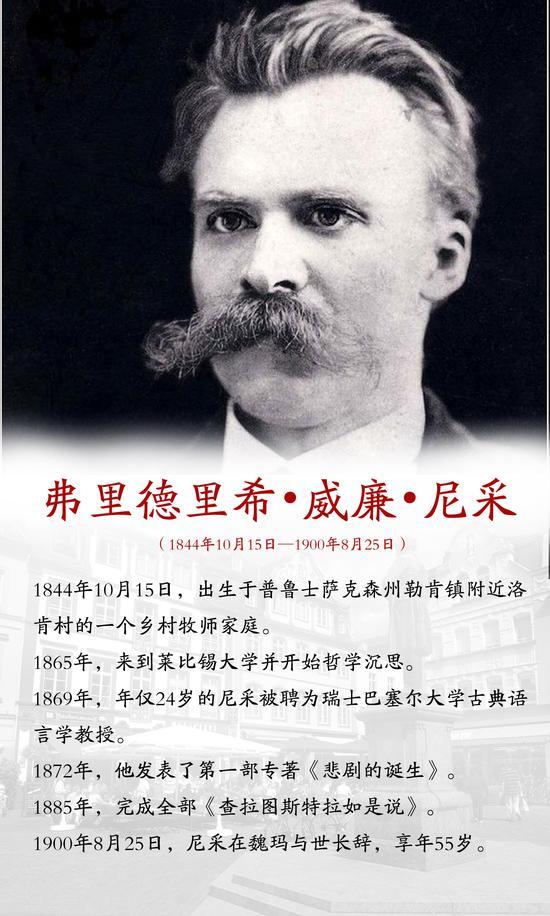

弗里德里希·威廉·尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844年10月15日—1900年8月25日)德国哲学家,被认为是西方现代哲学的开创者,对于后代哲学的发展影响极大,尤其是在存在主义与后现代主义上。24岁时尼采成为了瑞士巴塞尔大学的德语区古典语文学教授,专攻古希腊语,拉丁文文献。1889年尼采精神崩溃,从此再也没有恢复,在母亲和妹妹的照料下活到1900年去世。尼采主要著作有:《权力意志》 《悲剧的诞生》《查拉图斯特拉如是说》等。

他说:其实人跟树一样,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。人类的生命,不能以时间长短来衡量;心中充满爱时,刹那即为永恒。世界围着新价值之发明者而旋转,群众与荣誉却围着优伶而旋转。

尼采:写作是思想和生活最重要的组成部分

年轻时候的尼采

作为“作家特质最强”的哲学家之一,尼采的哲学思想无法割裂于其作品的文学特质。这一方面让尼采的哲学凭借多样的风格而别具魅力,另一方面也让严肃的职业哲学家心怀疑虑。事实上,在相当一段时间内,为数不少的职业哲学家更倾向于将尼采视为一个在智识领域中用诗化语言非系统性地言说激进思想的神秘先知。不同于上述流传甚广的看法,普林斯顿大学哲学教授亚历山大·内哈马斯在其论著《尼采:生命之为文学》中认为,尼采的文学特质无损于他的哲学水准,尼采的哲学不仅以文学为模型,而且还生成了文学的产物。与文学密切相关的视角主义和唯美主义,是透视尼采哲学的两个至关重要的视角。借助于这两个重要的视角,就能较为有效地解决尼采的诸多哲学观念所蕴含的众多悖论,进而能以生动鲜明的方式显露尼采解答人生问题的一种别具一格的进路。

对于尼采来说,哲学并不是一种静态的知识与在学院中教授的学问,而是一种致力于自我塑造的生活艺术,哲学与生命密不可分。自古希腊以降的西方哲学传统中,真理一直都是生命获得自由解放的重要条件之一。然而,尼采宣称,非真理是生命的条件,为了享受生命的热诚、愉悦与自由,就需要保留无知这块花岗岩般的基石。内哈马斯指出,尼采的这个大胆的论断与视角主义有着密切的关系。尼采的视角主义主张,一个人总是从某个特定的视角来进行感知、认识与思考。在探究世界的过程中,“我们不可避免地会有所选择。我们必定会将某些事物带入前景,并与在背景中的其他事物保持距离。相较于其他事物,我们必定会对某些事物分配更多的相对重要性,对于另一些事物,我们必定会完全忽视它们”。可以认为,“由于任何探究都预设了一个特定的视点,因此,它们都排除了无数其他的视点”,在这个意义上讲,各种被宣称为“真理”的知识都预设了负载其利益与价值的诸多视角,它们都不可避免地对这个世界做出了某种简化与歪曲。

为了让自己的生命更好地茁壮成长,为了让自己确信自己选择的生活方式是最好的生活方式,人们往往倾向于“排除与忽略他们自己的事业的片面性,因而在某种意义上无知于他们自己的事业的片面性”,无知于他们自己的生活方式所预设的特定视角,不承认在这个特定视角之外还存在着其他的视角。

尼采承认,在日常生活中,人们对自身信念所预设视角的无知,将让他们以更大的勇气和决心来贯彻他们的意志,就此而言,无知于自身预设视角的“非真理”是焕发生命激情的一个重要条件。然而,在这种无知于预设视角的倾向中也潜藏着巨大的危险,即以“客观性”的名义,将其效力具有高度个体化和地方化的真理,变成一种无视个体特质的差异,无差别地适用于所有人与所有时代的普遍道德律令。在西方的诸多哲学传统与宗教传统中,尼采敏锐地发现,种种道德体系由于无视自身视角的存在而蜕化为绝对主义的教条,而他的道德谱系学则致力于揭示各种道德体系所暗中预设的视角。

尼采:酒神精神的自由飞扬

《尼采遗稿》一书在2012年由黑龙江教育出版社出版。

本书是德国大哲学家尼采在1870年~1873年的遗稿,多数是国内翻译界和哲学界尚未有人涉猎的内容,涉及古希腊悲剧、古希腊哲学、德国现代教育问题以及德国哲学等诸多论题。

在“关于希腊悲剧的两个公开报告”中,尼采详细论述了希腊悲剧的产生、特点。与现代戏剧相比,古希腊音乐剧具有质朴平实的特点,戏剧的真谛在于自然,从自然中来,因此一切的人工雕琢,对于古希腊戏剧都是矫揉造作的。

本书最具有现实意义的部分是“论我们教育机构的未来”。尼采用了六个报告,研究了当时德国的教育现状,指出了教育中存在的诸多问题,诸如德国文理中学的教育缺少对个性的培养,整齐划一式的教育模式,扼杀了天才;对古典教育和人文教育的阙如,对培养学生的教养不够重视;教师无天赋,过量的学校产生过量的教师,有的人为谋生而扮演教师的角色;个体的精神训练因此而缺失等等。

由此可见,尼采颇具前瞻性地批评了现代教育的实用主义倾向,指出德国大学与中学作为教育机构过于强调盈利目标,教育机构偏离了其自古希腊以来追求强化人才的意志力的崇高目标,这种精神要素的缺失是造成人的萎缩的现状的根源,而正是教育学方法方面的精神匮乏导致了现代教育的悲哀。

尼采不愧为大哲学家,他的思想广博而精深。其“重估一切价值”的思想和方法对后世产生了深远的影响,像德里达、福柯、德勒兹等这些法国当代哲学家,就被称为新尼采主义者。这本《尼采遗稿》,一如他继往的风格:以超越常人的敏感、疯癫的神经,看到了德国精神的衰退和道德的颓废。他要打碎一切旧的秩序,重塑人类的道德和灵魂。那个把思想当做铁锤,在击碎传统价值体系中建立新价值的尼采的形象,在本书中得到了进一步的深化。尼采站在他所反驳的偶像的反面,成为了预言我们这个时代的先知。

尼采这样的哲学家会爱吃什么?

尼采喜欢吃肉

“智力产出多、情感丰富的人,需要吃肉”

尼采攻击现代人的饮食,他认为“现代人想消化很多东西,甚至要消化一切,人将一切抱负放于其上”。而“什么都吃的人不是最精细的种类”。庸俗在于不作区分。什么都吃,这是一种谬误。

缺少品质,缺乏柔韧、清淡、细腻,这些都是消极饮食的特点,原型是德国菜。而素食也不是解决办法。尼采认为,素食者“可能是需要吃补品的人”,因为蔬菜而筋疲力尽。在给朋友的信里,尼采一开始就表达了保留意见:“智力产出多而情感丰富的人,需要吃肉。为什么要把素食‘搞成一种宗教’,这类狂热为什么都不可避免地包含素食主义呢?

尼采喜爱吃火腿,对风行的素食主义不屑一顾,认为智力产出丰富的人必须得多吃肉。

尼采的典型饮食安排中都少不了熟肉。1880年之后,他写给母亲的信里大多是要香肠、火腿。他抱怨火腿腌制得不细致,请母亲不要再给他寄梨子。他首先要“威鲁瓦火腿”或“火腿香肠”,然后要蜂蜜、大黄块和萨瓦糕。他一直钟爱牛排加煎鸡蛋、火腿加生蛋黄以及面包。

虽然尼采认为吃肉是必须,但他的饮食理论也讲究节制:不要过多(大米、土豆),不要过少(肉类),要有禁忌(酒精、兴奋剂)。尼采认为家庭妇女们制造了一个肥腻、粗俗、臃肿的德国。他批评“厨房里的蠢事”,抨击“做饭的女人”,斥责“女人用恐怖的无知完成这项任务”:为家人和一家之长做饭菜。“做饭的女人糟透了,厨房里没有丝毫理智,所以人的进化才被延缓了最为漫长的时间,受到最为严重的损害。这个状况在今天几乎没有任何好转”。

(本文来源于新华社、新京报、澎湃新闻、大洋网等媒体,由新浪文化编辑整理而成)