本文由新浪文化综合网络资料整理编辑。

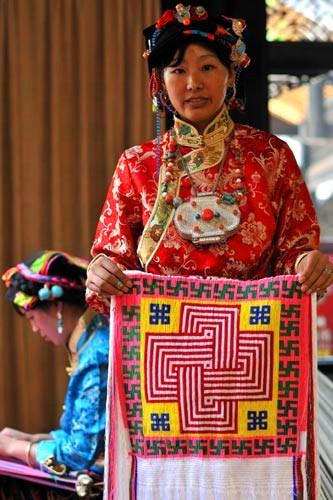

藏羌织绣是“藏族编织、挑花刺绣”和“羌绣”的合称,发端于新石器时代,是千百年来藏族、羌族为适应当地特殊地理环境和气候条件,充分利用当地资源,不断创新和吸纳汉族挑花刺绣工艺的基础上形成的工艺项目,饱含着藏羌民族独有的审美价值,蕴含着深厚的藏羌历史文化内涵,具有浓郁的民族特色和鲜明的地域特色。

2008年6月7日,羌族刺绣经国务院批准入选第二批国家级非物质文化遗产名录 。2011年06月09日“藏族编织、挑花刺绣工艺” 被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。至此,藏羌织绣全部入选国家级非物质文化遗产名录。

藏羌织绣

羌族刺绣

羌绣是在继承古羌人挑花刺绣的基础上演变发展而来的。主要分布在汶川县的两镇四乡(绵虒镇、威州镇、龙溪乡、克枯乡、雁门乡、草坡乡)刺绣的针法除多采用挑花外,尚有纳花、纤花、链子扣和平绣等几种。羌族挑绣图案的题材,大都是反映现实生活中的自然景物,如植物中的花草、瓜果,动物中的鹿、狮、免、虫、鱼、飞禽,以及人物等等。

羌绣成品

羌绣历史

羌绣的来源说法不一,民间对挑花刺绣有这样一种传说:三国以前,羌族妇女能征善战,孔明派姜维到汶山,屡被羌族女将打败;后来孔明就用符咒组成挑花围腰,送给羌女。羌族妇女争相效仿,挑花围腰就在她们中流传开了。谁知,围腰上孔明画的符,把羌族妇女的心给迷住了,从此,羌族妇女便不会打仗出谋,只知挑花刺绣。传说固不可信,但剥开这个传说的神秘外衣,我们可以看出,羌族挑花刺绣艺术原来最初是由汉区传入的。但是,这种挑花艺术,已长期在羌族人民中生根,经过生活的实践和提炼,既汲取了汉族挑花刺绣的基本针法的成份,又继承了古羌文化的传统,它的构图、纹彩,早已具有羌族的民族风格和特色,成了羌族独特的艺术珍品。

羌绣抅花围腰

关于羌绣

羌族是一个极富睿智的民族,更是一个崇尚美的民族。美与艺术起源于劳动,也正由于人们在劳动中创造了那些具有初步形式美的客观对象,才可能相应地产生出对称、平滑的审美观念。羌绣的色彩鲜艳,精美绝伦,不但显示了羌族妇女的聪明才智,更表达了羌族人民崇尚美的愿望。劳动创造了美:劳动产品美,劳动工具美,劳动动作美,劳动创造的艺术品美。历经千年传承和发展,羌绣似乎浓缩了历史的精华,形成了风格独特的绣中之精品,已渐被人们认同为与湘绣、苏绣齐名的绣中工艺品,成为中华文化瑰宝中的一朵奇葩。

羌绣

如今,羌绣早已成为羌族人服饰中的重要组成部分。羌族的服饰较为朴素而华美,男人喜着青色或白色头帕,穿自制的麻布长衫,外套一件无袖子的羊皮褂子,这种褂子可用来防寒、挡雨、垫坐。脚穿有鼻的“云云鞋”,鞋子上绣有云彩图案及波纹,脚上裹牛、羊毛制的毡子绑腿,绑腿有保温和护腿的作用。妇女喜缠青色或白色的头帕,青年妇女常包绣有各色图案的头帕或用瓦状的青布叠顶在头上,用两根发辫绕作鬓;一般冬季包四方头巾,上绣各色图案,春秋包绣花头帕,穿有花边的衣衫,腰系绣花头帕,系有花边的飘带。年轻女子还在脚腿上缠红脚带子。男女皆束腰带。羌绣有装饰性很强的花纹图案,无论是在羌族群众的腰带、衣裙、围腰、鞋上,或是在妇女的头帕、袖口、衣襟甚至袜子、鞋垫上都随处可见。

羌绣麻布拖鞋

羌族的挑绣不仅结构完整、物象突出、色彩绚丽、工艺精巧,起到美观的作用,而且借助那密密麻麻的针脚,增强了衣物易磨损处的耐磨性能,延长了使用寿命,具有实用价值。马克思认为:“动物只能按照它所属的那个种的尺度和需要来构造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去,因此人也按照美的规律来建造。”羌绣不只是一种单纯的装饰品,同时也是独具民族特色的艺术品,它已深深地融入了羌族人民的生活之中,是衡量一个妇女聪明才智的重要标志,是她们用来美化自己,寄托自己情感和美好愿望的一种重要方式,也常常是青年男女表达美好爱情的订情信物。它集艺术与实用于一体,是羌族人民对真善美追求的物化和象征。

藏族编织、挑花刺绣工艺

藏族善于刺绣、纺织,精巧的工艺为其服饰增添了无穷的魅力,是藏族服饰地域风格最突出的表现形式。其刺绣,工艺精湛,针法不受经纬限制,适宜绣花草纹样;而嘉绒藏族编织由各种直线和几何形组成的纹样简洁美观,具有方折的力度感。

藏族编织、挑花刺绣工艺

历史源流(藏族编织、挑花刺绣工艺)

嘉绒藏族织绣技艺传承有着悠久的历史,尤其是纺织技艺传承至少可以追溯到新石器时代。据《丹巴县中路罕额依遗址发掘简报》载,在这个新石器时代遗址里,发掘出土的第一期文物中,有骨质的“纺轮”。经碳十四测定,该遗址的第一期年代在B.P5000――B.P4500之间。同时,还发掘出了数量较多的骨针。由此证明,早在新石器时代,嘉绒藏区的纺织技艺已经发育。

挑花飘带

隋唐以前,嘉绒藏区史称“嘉良”,居住其地的嘉绒藏族先民被称之为嘉良夷。在《北史·附国传》中载:“嘉良夷政令系之酋帅……其俗以皮为帽,形圆如钵。或带幂敦。衣多毛毼皮裘”。文中所记“毛毼”即指用羊毛纺织的毪子。

藏族编织

唐代,成都平原以西岷江、大渡河流域地区被称之为“西山”,在《旧唐书》、《新唐书》中的《东女国》条下即有关于“西山诸羌”的记载。在西山诸羌中最为有名的部族被称之为“西山八国”,其哥邻之部首当其冲。唐时,西山一带为唐蕃政权交往之冲 ,唐蕃统治者皆欲拥有西山诸部,其中的哥邻等部渐融于藏族之中。《旧唐书》中曾记有西山八部曾内附的记载,“立悉等数国王数来朝,召见于麟德殿……其年松州生羌等二万余众相继内附,其粘信部落董梦葱、龙诺部落主董辟和,皆授试卫卿立悉等并赴明年元会讫,锡以金帛各遣还”。此时,汉地挑花刺绣传入今天的四川藏羌地区(指唐时西山八国地)。

藏族编织

元、明、清时期,四川西部藏区均推行土司制度,历代中央政权除在区内加强政治统治外,经济、文化等方面的交往逐渐频繁,推进了嘉绒藏族织绣工艺的发展。清中叶,乾隆征伐大、小金川以后,汉族移民进入嘉绒地区,这些汉族移民也随之带来了汉族地区的挑花刺绣技艺,嘉绒藏族在原有织绣的基础上,吸纳了更多的汉地挑花刺绣技艺,致使嘉绒藏族织绣技艺更臻成熟,自成体系,并一直传承至今。

已经编织完成的《吉祥结》挂毯

嘉绒藏族织绣技艺代表性传承人杨华珍从小受外婆、母亲传习,擅长挑花双面刺绣和盘金绣,被国务院命名为嘉绒藏族织绣国家级代表性名录传承人,凭借十字绣《天地吉祥》、《瑞兽图》、《百鸟图》和骑扭并绣《牡丹花》、扎扭并绣《吉祥八宝》、插针绣《黄财神》和《释迦牟尼佛》、盘金绣《四臂观音》和挑花刺绣《花团锦簇》荣获联合国教科文民间组织颁发的“世界青年眼中的最美中国手工艺‘大奖”。同时,她还被授予“最佳文化传承人大奖”和“世界青年大会特别荣誉奖”。尤其是她们采用藏族织绣传统的堆、扎、扣等并绣两幅高22米、宽15米的巨幅唐卡《释迦牟尼说法》和《千手千眼观世音》在四川省第六届少数民族艺术节和成都国际非物质文化遗产节上成为阿坝馆的镇馆之宝并荣获金奖,艺惊绣坛,她获得“中国工艺美术大师”殊荣,已成为藏族织绣孤峰雪线,也因此被誉为“针尖上的芭蕾舞者”。

杨华珍

传承意义

羌族刺绣是羌族人民劳动与智慧的结晶,与羌族特定的历史条件、生存环境、宗教信仰等有着密切的联系,它凸显了羌人强大的艺术创造力和审美情趣,是羌族人民思想、感情、愿望及理想的文化载体。在经济文化产业呼声日益高涨的今天,羌族刺绣的传承与发展对于进一步了解羌民族的历史文化,认识羌族民间艺术以及振兴羌族地区的经济发展等都具有重要意义

嘉绒藏族编织、挑花刺绣直接体现了该民族的审美风格和民族特性,是民族的象征、文化的载体,也是实用与审美、物质与精神、艺术与技术的完美结合。