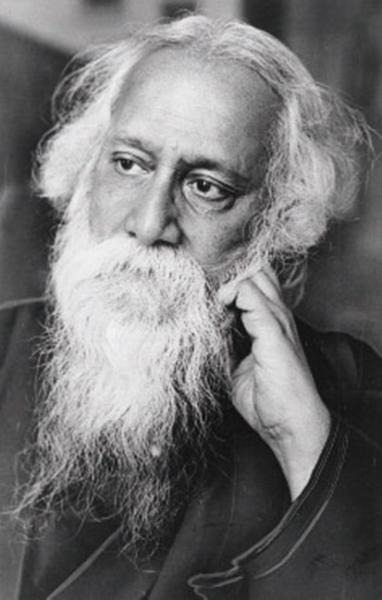

泰戈尔

泰戈尔,印度诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。1861年5月7日,泰戈尔出生于印度加尔各答一个富有的贵族家庭,13岁即能创作长诗和颂歌体诗集。1913年,他以《吉檀迦利》成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。1941年写作控诉英国殖民统治和相信祖国必将获得独立解放的遗言《文明的危机》。

代表作有《吉檀迦利》、《飞鸟集》、《眼中沙》、《四个人》、《家庭与世界》、《园丁集》、《新月集》、《最后的诗篇》、《戈拉》、《文明的危机》等。

泰戈尔的中国情结

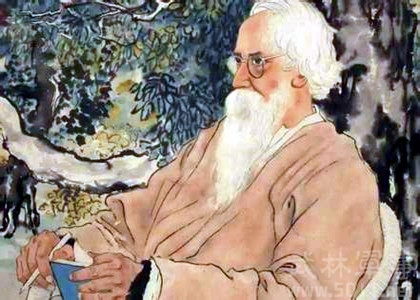

泰戈尔

1881年,20岁的泰戈尔发表著名论文《在中国的死亡贸易》,严厉谴责英国在中国倾销鸦片。用文字这种特殊的武器,表达了自己对中国人民的支持。

1916年,泰戈尔访日期间,在日本东京大学发表演讲,公开谴责日本军国主义者侵略山东的恶劣行径。

1938年,为支持中国抗战,泰戈尔曾以五百卢比发起捐款活动,并书写长信《致人民书》,鼓舞士气。

1956年,周恩来总理曾这样评价泰戈尔:泰戈尔不仅是对世界文学作出了卓越贡献的天才诗人,还是憎恨黑暗、争取光明的伟大印度人民的杰出代表……中国人民永远不能忘记泰戈尔对他们的热爱,中国人民也不能忘记泰戈尔对他们艰苦的民族独立斗争所给予的支持。

泰戈尔三次访问中国,开启二十世纪初中印文化交流。

1924年,接受梁启超等人讲学社的邀请,泰戈尔来到中国访问。泰戈尔访华历时一个半月有余,回国后将在华期间发表的多次演说编辑成册,于1925年以《在中国的演说》为题出版。

1929年3月,在借道去美国和日本讲学之际,泰戈尔第二次来到了上海,由郁达夫和徐志摩同往码头迎接。

1929年6月,泰戈尔访欧归来,探望徐志摩夫妇,入住徐志摩家中。

泰戈尔的中文名字“竺震旦”

泰戈尔首次访华适逢其64岁生日,梅兰芳在戏院为泰戈尔开了《洛神》专场演出。感动之余,泰戈尔即席赋诗一首,并书写在纨扇上赠与梅兰芳。吴晓铃教授译为:亲爱的,你用我不懂的语言的面纱遮盖着你的容颜;正如那遥望如同一脉缥缈的云霞被水雾笼罩着的山峦。

获名“竺震旦”:泰戈尔机缘巧合得到一枚图章,却一直苦于没有一个合适的中文名字可以篆刻。梁启超听闻,赠与他“竺震旦”的名字,“竺”取自“天竺”,意为印度,“震旦”是以前印度对中国的称呼,连起来就是中印和谐友好的意思。

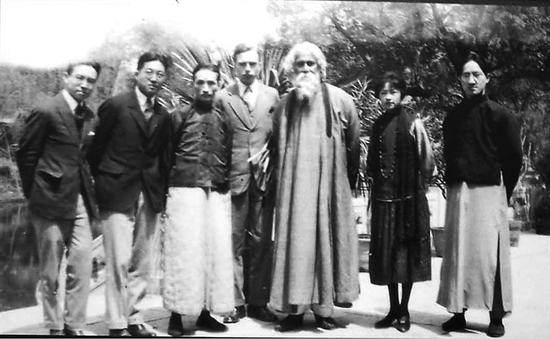

忘年之交:访华期间,徐志摩与林徽因担任泰戈尔的随同翻译。泰戈尔十分赏识徐志摩的才华,给他取了一个印度名字叫“素思玛”,徐志摩则称呼他“老戈爹”。古稀之年的泰戈尔探望徐志摩与陆小曼夫妇时,曾戏称他们是自己的儿子与儿媳妇。泰戈尔回国后,徐志摩一直与他保持书信来往。

徐志摩陪泰戈尔游西湖

泰戈尔(右三)徐志摩(右一)林徽因(右二)梁思成(左一)等合影。

1924年4月14日,亚洲第一位诺贝尔文学奖获得者、印度文豪泰戈尔先生从上海来到杭州访学。泰戈尔来华访学是当时轰动全国文化界的事。当时国内著名报刊《申报》还作了持续跟踪报道。

直到90多年后,也就是2016年9月4日晚,习近平夫妇在宴请参加G20杭州峰会的宾朋的致辞中,还专门提到这件事。他提到,1924年4月,印度诗人泰戈尔先生游览了西湖,特别喜欢并写下了不少诗,其中有一句写得很好:“山站在那儿,高入云中,水在他的脚下,随风飘荡,好像请求他似的,但他高傲地不动。”他还表示想在西湖边买个小屋,住上几天。

据杭州市档案馆馆藏《杭州年鉴》一书记载,1924年4月,泰戈尔应徐志摩、梁启超、蔡元培等邀请来华讲学。随行的有国际大学教授、梵文学者沈漠汉,国际大学艺术学院院长、孟加拉画家纳达拉斯,国际大学乡村建设指导、英国人艾尔姆斯特,加尔各答史学教授纳格以及美籍社会工作者格莉恩女士5人。

当年的4月14日早上8时,泰戈尔在上海北站搭早班快车来杭州。他从杭州城站火车站走出来时,已经有人在月台上等候多时。当时文化界人士张君劢、张东荪、郭秉文、朱经农等,还有几个记者,一共10多个人到场欢迎他。

泰戈尔与林徽因 徐志摩

泰戈尔是在徐志摩、瞿菊农、王统照等陪同下抵达杭州的,后来入驻湖滨清泰旅馆。泰戈尔一行畅游了灵隐寺、孤山、西泠印社、六和塔、虎跑等地,两度泛舟西湖,并在湖滨一处海棠树下通宵作诗。

事后他曾回忆道:“轻舟荡漾在西湖中,凭着船沿,悠然望见山顶的尖塔,我乐如中国画中的古贤”……“西湖山水秀丽,可惜不能在山麓觅一小室居住,欣赏朝夕不同的湖光和山色。”

之后,他受浙江省教育会邀请,发表讲演《从友爱上寻光明的路》,到会者达3000多人,为杭州讲演史上从未有过的盛况。 其实,这是一次即兴演讲,原本并没安排。作为翻译,徐志摩先暖了下场。他说,泰戈尔爱好清静,不大愿意在公共场合演讲,但大家如此热情,盛情难却。然后,他透露了泰戈尔给西湖的一首小诗。“他今日看见西湖山水,就生出无限的感想,并作了一首诗:山站在那儿,高入云中,水在他的脚下,随风飘荡,好像请求他似的,但他高傲地不动。”

4月16日,泰戈尔一行返回上海。回到印度以后,泰戈尔珍藏着两帧照片作为他对西湖永久的怀念:一张是他泛舟西子湖上,一张是他和随行人员一起站在写有“孤山”两个大字的石碑前。

泰戈尔来华

泰戈尔的生死妙喻

泰戈尔的《飞鸟集》举世闻名,中译本第82首小诗尤以郑振铎工整对仗的译文广为流传:“使生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”。“使”相当于“让”,表示一种意愿,统领了一种美妙的生死之喻。那种对生的豪情万丈和对死的泰然安详,一经诵读品味,便直击心灵。谁能不为之动容呢?

泰戈尔不以其他季节的花而独以夏花来喻生,就出于他作为一位伟大哲人和浪漫诗人对于生命的热烈礼赞和期待。在他看来,在各种季节的花中,夏花的生命力最为旺盛。人生一世,也应如大自然中的夏花一样,迎着阳光纵情开放,释放出最大的能量和美丽。他用夏花来类比人生,既是鼓励人们奋发有为,活出意义,也是要大家善待生命,珍惜生命。他还曾这样说过:“我们只有献出生命,才能得到生命”,所以生命并非只是活着,而必须奉献给有意义的事情。人生有顺有逆,他说:“顺境也好,逆境也好,人生就是一场对种种困难无尽无休的斗争,一场以寡敌众的战斗。”他又说过,有些事情是不能等待的,你就不能不冲锋、跑步和大步行走。毫无疑问,泰戈尔所持有的是最积极有为的人生观:“永恒的献身是生命的真理”;“有生命力的理想是永恒不断地创造。”但泰戈尔不是苦行僧和禁欲主义者,在他的生命和诗歌中,爱占有了重要的位置:“爱就是充实了的生命,正如盛满了酒的酒杯。”

泰戈尔的生命哲学自然包含了死亡,死亡是生命整体中的一个部分。有生有死,天地之常期,自然之至数。这与中国哲学也是相通的。他用秋叶来比喻死亡也是别有意味的,因为秋叶已然凋零和枯萎,它停止了生长,甚至飘然落地。静止便是死亡,但秋叶的静止还是给人以美的感受。北宋范仲淹的《苏幕遮》词中就有“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠”这样的名句,其中“黄叶地”表现的就是满地秋叶之静美。中国文学往往把落叶作为一种意象,表示一叶知秋的哲理或悲秋的情怀。泰戈尔的不同之处,是直接用“秋叶之静美”来象征死亡。死亡是生命向着自然回归,因此不必悲伤、痛苦和畏惧,大可坦然静穆地去面对。在他看来,生与死是一体的,如果做到生如夏花那样绚烂,那么死也就像秋叶一般静美了,这样的生命便是完满的,达到了生死归一的人生至境。用欧阳修的话来说,那就是“生而为英,死而为灵”了。鉴于泰戈尔对死亡的独特理解,他曾在使他荣获诺贝尔文学奖的《吉檀迦利》中,用了20首诗赞美死亡,让死亡充满了诗情画意。

(本文内容来源于齐鲁一点、海南日报、浙江在线等媒体,由新浪文化编辑整理而成)